ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИИ

ДИРИЖЕР ФЁДОР ЛЕДНЁВ

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИИ

ДИРИЖЕР ФЁДОР ЛЕДНЁВ

БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ХОР

ИМЕНИ В. С. ПОПОВА

ИМЕНИ В. С. ПОПОВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ХОР ИМЕНИ А. В. СВЕШНИКОВА

2 АПРЕЛЯ

19:00

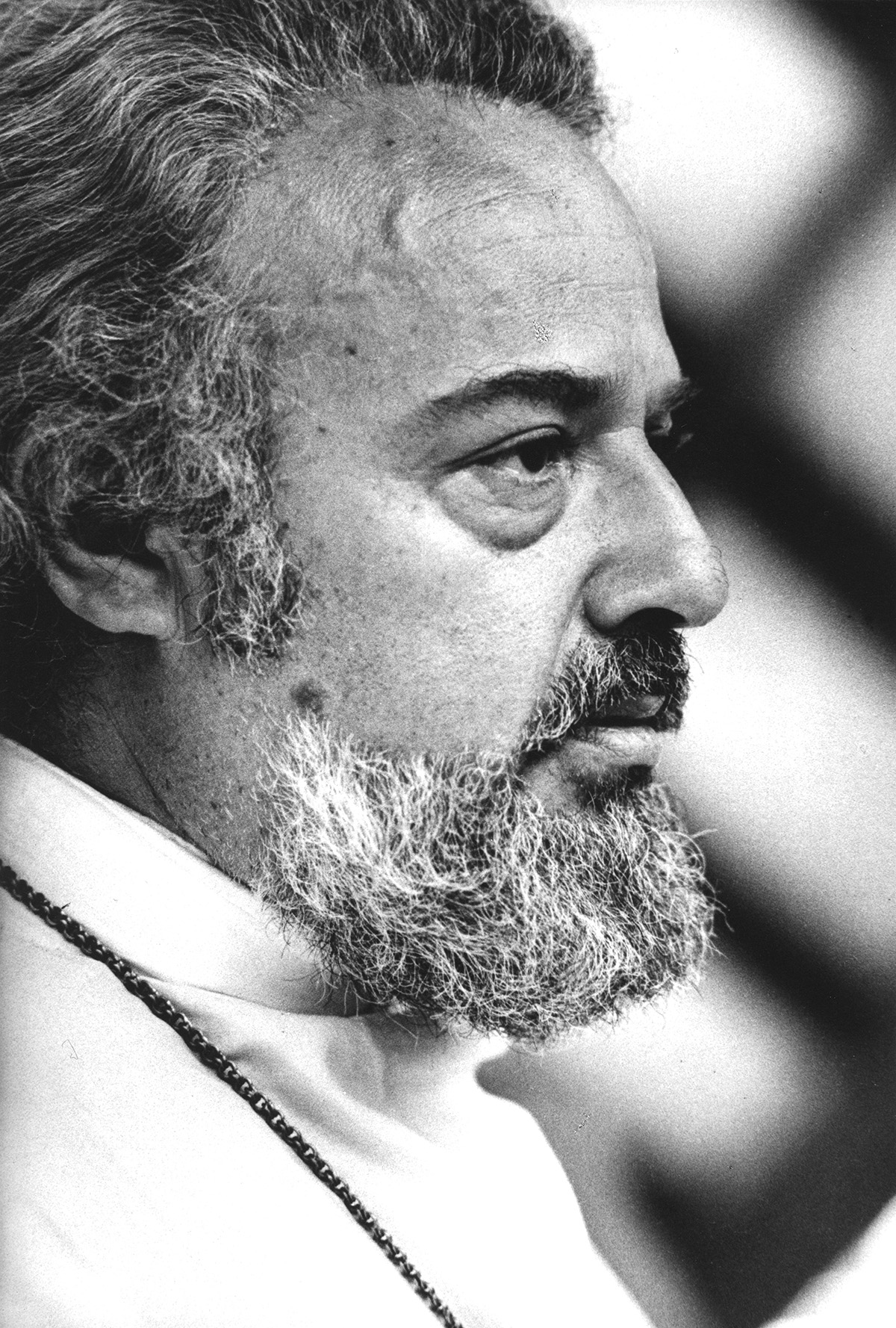

К 90-летию cо дня рождения отца Александра Меня

Александр Мень (1935−1990) — выдающийся проповедник и мыслитель, одна из самых известных фигур русской духовной культуры ХХ века. Убитый при обстоятельствах, которые вот уже более тридцати лет остаются до конца не выясненными, он и сегодня продолжает указывать путь многим людям. Труды отца Александра переведены на десятки языков, его самая знаменитая книга «Сын Человеческий» издана суммарным тиражом в миллионы экземпляров и продается на пяти континентах.

В 2025 году исполняется 90 лет со дня рождения отца Александра. Концерт 2 апреля посвящен ему не только потому, что в программе прозвучит новая премьера Концерта для струнных Николая Каретникова, духовного сына Меня.

В 2025 году исполняется 90 лет со дня рождения отца Александра. Концерт 2 апреля посвящен ему не только потому, что в программе прозвучит новая премьера Концерта для струнных Николая Каретникова, духовного сына Меня.

ПРОГРАММА

I отделение

Николай Каретников (1930–1994)

Концерт для струнных инструментов, соч. 30 (1992)

Альфред Шнитке (1934–1998)

«Der Sonnengesang des Franz von Assisi»

(«Солнечное песнопение Франциска Ассизского») для двух смешанных хоров и 6 инструментов (1976)

Слова святого Франциска Ассизского

(1224–1226)

Концерт для струнных инструментов, соч. 30 (1992)

Альфред Шнитке (1934–1998)

«Der Sonnengesang des Franz von Assisi»

(«Солнечное песнопение Франциска Ассизского») для двух смешанных хоров и 6 инструментов (1976)

Слова святого Франциска Ассизского

(1224–1226)

II отделение

Авет Тертерян (1929–1994)

Симфония № 6 для камерного оркестра, смешанного камерного хора и девяти фонограмм (1981)

Симфония № 6 для камерного оркестра, смешанного камерного хора и девяти фонограмм (1981)

АННОТАЦИИ

Концерт для струнных инструментов был изначально назван Николаем Каретниковым «Медитацией» и создавался как «музыка для медитативного занятия»: зимой 1990 года произведение заказал московский эзотерический центр «Эйдос». Безусловно, у автора были свои представления о медитации и он остался верным методу 12-тоновой композиции, который развивал до конца жизни. Первое исполнение, осуществленное «Вивальди-оркестром» Светланы Безродной в Большом зале Дома композиторов еще при жизни автора, не получило освещения в прессе, оставшись не замеченным публикой. Позже автор переименовал произведение в Концерт для струнных, обозначив его жанровую природу. Исполнение 2 апреля 2025 года станет фактически новой премьерой сочинения.

Антон Каретников

Вспыхнувший в 1960-е годы устойчивый интерес советских композиторов к камерно-оркестровой музыке привел к культивированию таких жанров как камерная симфония, концерт для оркестра (как полного, так и неполного) или ансамбля нестабильного состава — нередко под названием «Музыка для…» В Камерной симфонии Каретникова 29 участников. Состав репрезентирует все группы и практически все инструменты большого симфонического оркестра. Состав Концерта для духовых немногим больше — 32 музыканта. Инструменты распределены ровно по всему диапазону. Духовой оркестр словно выступает в роли симфонического. В обоих произведениях, даже если инструмент одного вида представлен двумя и более исполнителями, у них сравнительно мало унисонов и, напротив, много сольных высказываний, по сути, концертного плана. Сами же составы, хотя и лишены поражающей воображение исключительности, достаточно ненормативны.

В Концерте для струнных иное: состав сверхнормативен, но — не для большинства современников Каретникова, предпочитающих использовать семейство смычковых вместе с ударными и (или) роялем. Минимальный состав оркестра — 21 исполнитель, и трактуется он в основном именно как оркестр, а не ансамбль. Однако и тут, и в двух других сочинениях нельзя не услышать индивидуализации тембров, их состязательности. Словом, четко разграничить жанры камерной симфонии и оркестрового концерта весьма затруднительно. И не только по исполнительскому составу, но и по другим, сугубо содержательным параметрам — типу драматургии, идейно-смысловой направленности.

Концерт для струнных инструментов охарактеризуем кратко, отметив лишь то новое, что внес он в трактовку жанра и в стилистику Каретникова. Написанный, как и первый концерт [Для духовых.], в форме рондо, он содержит не семь разделов, а пять; контрасты между ними менее резки, а общая продолжительность звучания вдвое больше (около 25 минут; столько же длится Четвертая симфония).

Антон Каретников

Вспыхнувший в 1960-е годы устойчивый интерес советских композиторов к камерно-оркестровой музыке привел к культивированию таких жанров как камерная симфония, концерт для оркестра (как полного, так и неполного) или ансамбля нестабильного состава — нередко под названием «Музыка для…» В Камерной симфонии Каретникова 29 участников. Состав репрезентирует все группы и практически все инструменты большого симфонического оркестра. Состав Концерта для духовых немногим больше — 32 музыканта. Инструменты распределены ровно по всему диапазону. Духовой оркестр словно выступает в роли симфонического. В обоих произведениях, даже если инструмент одного вида представлен двумя и более исполнителями, у них сравнительно мало унисонов и, напротив, много сольных высказываний, по сути, концертного плана. Сами же составы, хотя и лишены поражающей воображение исключительности, достаточно ненормативны.

В Концерте для струнных иное: состав сверхнормативен, но — не для большинства современников Каретникова, предпочитающих использовать семейство смычковых вместе с ударными и (или) роялем. Минимальный состав оркестра — 21 исполнитель, и трактуется он в основном именно как оркестр, а не ансамбль. Однако и тут, и в двух других сочинениях нельзя не услышать индивидуализации тембров, их состязательности. Словом, четко разграничить жанры камерной симфонии и оркестрового концерта весьма затруднительно. И не только по исполнительскому составу, но и по другим, сугубо содержательным параметрам — типу драматургии, идейно-смысловой направленности.

Концерт для струнных инструментов охарактеризуем кратко, отметив лишь то новое, что внес он в трактовку жанра и в стилистику Каретникова. Написанный, как и первый концерт [Для духовых.], в форме рондо, он содержит не семь разделов, а пять; контрасты между ними менее резки, а общая продолжительность звучания вдвое больше (около 25 минут; столько же длится Четвертая симфония).

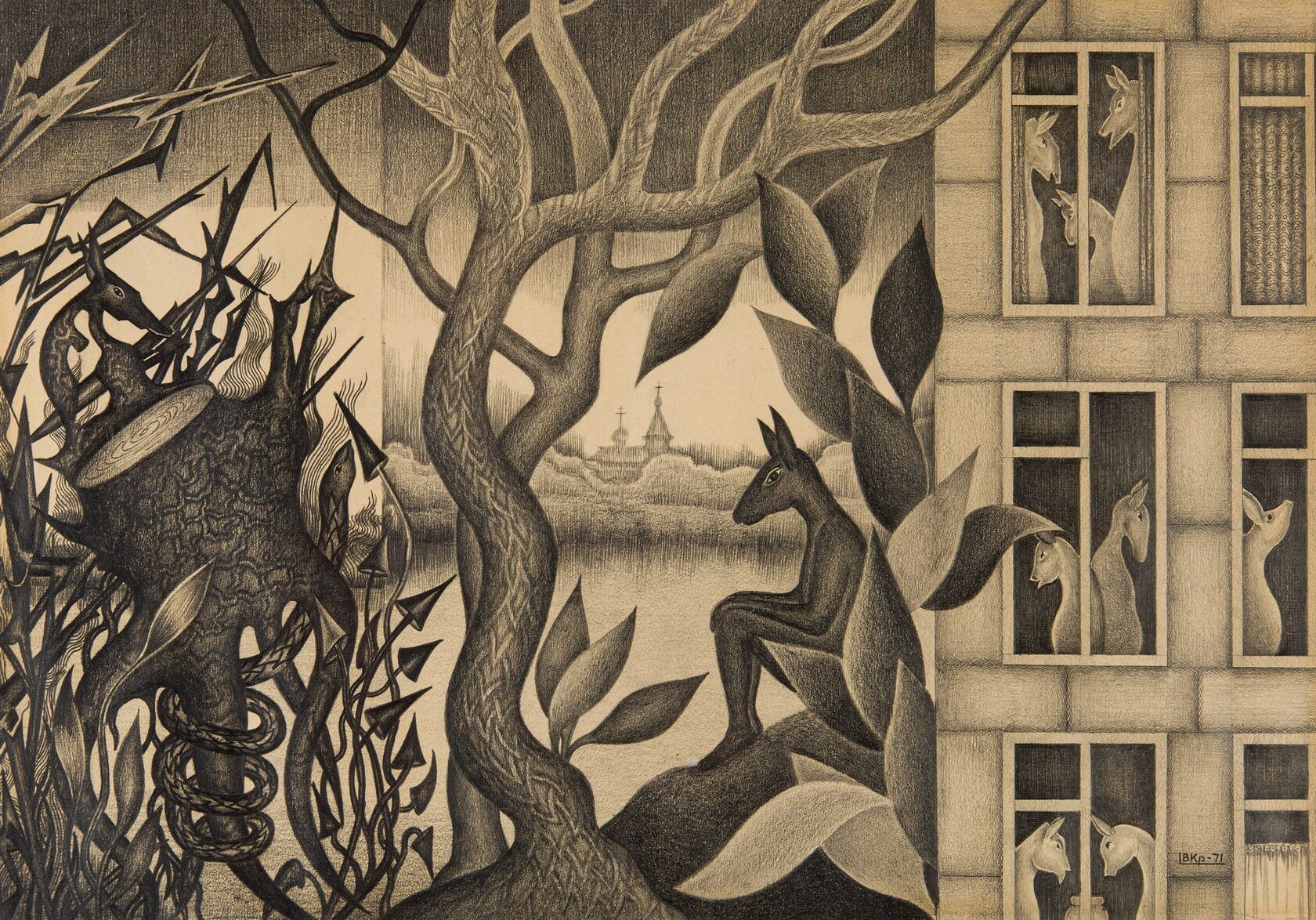

Валентина Кропивницкая

Три состояния

1971

Бумага, карандаш. 43 × 61,5

Коллекция Музея AZ

Три состояния

1971

Бумага, карандаш. 43 × 61,5

Коллекция Музея AZ

Преобладание медленного темпа, лирико-повествовательная интонация рефренов, реминисценции романтической танцевальности в эпизодах (вплоть до аллюзий с исторической линией лирического вальса от Вебера и Глинки до Прокофьева!) мало характерны как для концертного жанра, так и для инструментального творчества Каретникова в целом. В тембро-фактурном плане из всех разделов формы ближе всего к идеалам концертности второй, вальсовый эпизод, где из общей оркестровой массы выделяются три солирующих инструмента (скрипка, альт, виолончель) и общее число партий доводится до восьми.

Своей лирико-жанровой направленностью Концерт напоминает Серенаду, но без юмористических эскапад последней. Отдельные фрагменты выделяются своим мягким, гармоничным благозвучием, что продолжает оставаться большой редкостью в додекафонных композициях. Это позволяет предположить, что в последние годы Каретников стоял на пороге следующего этапа творчества, обещавшего новые шаги в неизведанные образно-художественные дали 12-тоновой техники.

Александр Селицкий. Николай Каретников.

Выбор судьбы (Ростов-на-Дону, Книга, 1997)

Своей лирико-жанровой направленностью Концерт напоминает Серенаду, но без юмористических эскапад последней. Отдельные фрагменты выделяются своим мягким, гармоничным благозвучием, что продолжает оставаться большой редкостью в додекафонных композициях. Это позволяет предположить, что в последние годы Каретников стоял на пороге следующего этапа творчества, обещавшего новые шаги в неизведанные образно-художественные дали 12-тоновой техники.

Александр Селицкий. Николай Каретников.

Выбор судьбы (Ростов-на-Дону, Книга, 1997)

АЛЬФРЕД ШНИТКЕ

(1934–1998)

(1934–1998)

«DER SONNENGESANG DES FRANZ VON ASSISI» («СОЛНЕЧНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО»)

ДЛЯ ДВУХ СМЕШАННЫХ ХОРОВ И 6 ИНСТРУМЕНТОВ (1976)

СЛОВА СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО (1224–1226)

ДЛЯ ДВУХ СМЕШАННЫХ ХОРОВ И 6 ИНСТРУМЕНТОВ (1976)

СЛОВА СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО (1224–1226)

АЛЬФРЕД ШНИТКЕ

(1934–1998)

(1934–1998)

«DER SONNENGESANG DES FRANZ VON ASSISI» («СОЛНЕЧНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО»)

ДЛЯ ДВУХ СМЕШАННЫХ ХОРОВ И 6 ИНСТРУМЕНТОВ (1976)

СЛОВА СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО (1224–1226)

ДЛЯ ДВУХ СМЕШАННЫХ ХОРОВ И 6 ИНСТРУМЕНТОВ (1976)

СЛОВА СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО (1224–1226)

«Sonnengesang» («Солнечный гимн», в немецком переводе) написан для двух смешанных хоров и шести инструментов — орган, челеста, литавры, тамтам, вибрафон, колокола. Из состава хора композитор выделяет шесть солистов.

В своем сочинении Шнитке воскрешает жанр итальянской духовной внелитургической песни — лауды. Не только поэтический текст, но и музыкальный язык — форма, мелодика, ритмика — передают средневековый колорит. Атмосфера религиозного действа подчеркивается выбором ударно-клавишного состава ансамбля с включением органа и обращением к двухорной (по типу антифонной) традиции исполнения. Как и во многих других произведениях Шнитке (Реквиеме, «Minnesang», Трех духовных хорах, Второй симфонии), в «Sonnengesang» происходит синтез двух сфер: средневековой традиции и собственного композиторского языка. Применение разнообразной техники обогащает и по-новому раскрывает старинный жанр лауды. Многие образцы лауд связаны с рефренным строением, которое могло присутствовать как в музыкальном тексте, так и в поэтическом. Шнитке сохраняет принцип рефренности лишь в поэтическом тексте. Он заключен в одинаковом начальном построении каждого стихотворного абзаца: «Gelobt seist Du, Herr».

В основе мелодии «Sonnengesang» Шнитке лежит принцип соотношения количества тонов и слогов, который своими корнями уходит в эпоху средневековья и связан с григорианским хоралом (григорианские песнопения подразделялись на силлабические: один слог — один звук, невматические: один слог — два-три звука и мелизматические: один слог — распев в три-четыре, более звуков). Для мелодической модели в каждой хоровой партии Шнитке избрал структуру, основанную на целотоновости. Модель, которую композитор берет за основу в своей ладоинтонационной организации, — русский обиходный звукоряд. Однако он не следует буквально закономерностям построения этого звукоряда. Звукоряд Шнитке заметно отличается от собственно обиходного.

Сохраняя традицию антифонного пения, характерную для средневековой церковной культуры, Шнитке представляет хоровую партитуру двумя смешанными хорами (которые, возможно, должны находиться друг против друга). Эффект стереофоничности заключен в перекличках двух хоров, максимально приближая к традиционному исполнению церковной музыки эпохи средневековья. Своеобразный акустический эффект колоколов, глубокое, возвышенное звучание органа, специфический тембр челесты, вибрафона, рокочущий звук тамтама и раскатистый гул литавр — все это создает особый тембровый колорит.

В своем сочинении Шнитке воскрешает жанр итальянской духовной внелитургической песни — лауды. Не только поэтический текст, но и музыкальный язык — форма, мелодика, ритмика — передают средневековый колорит. Атмосфера религиозного действа подчеркивается выбором ударно-клавишного состава ансамбля с включением органа и обращением к двухорной (по типу антифонной) традиции исполнения. Как и во многих других произведениях Шнитке (Реквиеме, «Minnesang», Трех духовных хорах, Второй симфонии), в «Sonnengesang» происходит синтез двух сфер: средневековой традиции и собственного композиторского языка. Применение разнообразной техники обогащает и по-новому раскрывает старинный жанр лауды. Многие образцы лауд связаны с рефренным строением, которое могло присутствовать как в музыкальном тексте, так и в поэтическом. Шнитке сохраняет принцип рефренности лишь в поэтическом тексте. Он заключен в одинаковом начальном построении каждого стихотворного абзаца: «Gelobt seist Du, Herr».

В основе мелодии «Sonnengesang» Шнитке лежит принцип соотношения количества тонов и слогов, который своими корнями уходит в эпоху средневековья и связан с григорианским хоралом (григорианские песнопения подразделялись на силлабические: один слог — один звук, невматические: один слог — два-три звука и мелизматические: один слог — распев в три-четыре, более звуков). Для мелодической модели в каждой хоровой партии Шнитке избрал структуру, основанную на целотоновости. Модель, которую композитор берет за основу в своей ладоинтонационной организации, — русский обиходный звукоряд. Однако он не следует буквально закономерностям построения этого звукоряда. Звукоряд Шнитке заметно отличается от собственно обиходного.

Сохраняя традицию антифонного пения, характерную для средневековой церковной культуры, Шнитке представляет хоровую партитуру двумя смешанными хорами (которые, возможно, должны находиться друг против друга). Эффект стереофоничности заключен в перекличках двух хоров, максимально приближая к традиционному исполнению церковной музыки эпохи средневековья. Своеобразный акустический эффект колоколов, глубокое, возвышенное звучание органа, специфический тембр челесты, вибрафона, рокочущий звук тамтама и раскатистый гул литавр — все это создает особый тембровый колорит.

Обращаясь в «Sonnengesang» к таким инструментам, как орган и колокол, композитор сохраняет старинную традицию их участия в службах католической церкви. Однако Шнитке использует эти инструменты в новых условиях композиторской техники и в необычных сочетаниях с другими. В то время как хоровая партитура построена в основном на перекличках партий, непрерывно звучащие инструменты являются фонической опорой, которая не дает прерываться музыкальной ткани.

На протяжении всего произведения ансамбль инструментов выполняет функцию дублировки хоровой партии. Ведущая роль отведена органу, остальные инструменты присоединяются по мере уплотнения хоровой фактуры. Хоровое звучание как бы рассредоточено по оркестровым партиям в виде отдельных звуков или кластеров. В партии органа долго тянущиеся сонорные созвучия постепенно обрастают новыми тонами, а в кульминационном разделе орган достигает мощного звучания и огромного диапазона, заполненного кластерами. Сонорные аккорды в оркестре представляют собой собранные воедино целотоновые комплексы хоровых голосов. Выделяя партии вибрафона и челесты, Шнитке поручает им основные тоны, вычлененные из мелодических построений хора. Звуки, постепенно появляющиеся у вибрафона, затем у челесты, составляют интонационную опору и превращаются в кластерные созвучия. В заключительном разделе звучание ансамбля челесты, вибрафона, колокола, тамтама (без органа) создает характер воздушности и прозрачности.

Форма «Sonnengesang» Шнитке — канон с крещендирующей фактурой (количество голосов постепенно увеличивается). Все произведение — это канон особого рода, состоящий из десяти секций. Данная форма уникальна, так как является изобретением самого композитора — в ее основе идея бесконечного канона. Дина мический план «Sonnengesang» выстроен очень целостно. Все произведение, длящееся всего восемь минут, идет на единой динамической волне, начинаясь с нюанса pp и достигая в кульминации ff. Динамическое нарастание подкрепляется усложнением фактуры. После кульминации наступает генеральная пауза, за которой следует быстрое динамическое свертывание от mp до ppp. Фактура, несмотря на кластерное звучание, также становится более невесомой, прозрачной. Канон — главный полифонический прием в произведении, принцип канона лежит в основе формообразования, таким образом, он является объединяющим началом «Sonnengesang».

Екатерина Акишина. А. Шнитке: два взгляда на средневековье (Альфреду Шнитке посвящается. Вып. 1. М.: МГИМ им. А. Шнитке, 1999)

На протяжении всего произведения ансамбль инструментов выполняет функцию дублировки хоровой партии. Ведущая роль отведена органу, остальные инструменты присоединяются по мере уплотнения хоровой фактуры. Хоровое звучание как бы рассредоточено по оркестровым партиям в виде отдельных звуков или кластеров. В партии органа долго тянущиеся сонорные созвучия постепенно обрастают новыми тонами, а в кульминационном разделе орган достигает мощного звучания и огромного диапазона, заполненного кластерами. Сонорные аккорды в оркестре представляют собой собранные воедино целотоновые комплексы хоровых голосов. Выделяя партии вибрафона и челесты, Шнитке поручает им основные тоны, вычлененные из мелодических построений хора. Звуки, постепенно появляющиеся у вибрафона, затем у челесты, составляют интонационную опору и превращаются в кластерные созвучия. В заключительном разделе звучание ансамбля челесты, вибрафона, колокола, тамтама (без органа) создает характер воздушности и прозрачности.

Форма «Sonnengesang» Шнитке — канон с крещендирующей фактурой (количество голосов постепенно увеличивается). Все произведение — это канон особого рода, состоящий из десяти секций. Данная форма уникальна, так как является изобретением самого композитора — в ее основе идея бесконечного канона. Дина мический план «Sonnengesang» выстроен очень целостно. Все произведение, длящееся всего восемь минут, идет на единой динамической волне, начинаясь с нюанса pp и достигая в кульминации ff. Динамическое нарастание подкрепляется усложнением фактуры. После кульминации наступает генеральная пауза, за которой следует быстрое динамическое свертывание от mp до ppp. Фактура, несмотря на кластерное звучание, также становится более невесомой, прозрачной. Канон — главный полифонический прием в произведении, принцип канона лежит в основе формообразования, таким образом, он является объединяющим началом «Sonnengesang».

Екатерина Акишина. А. Шнитке: два взгляда на средневековье (Альфреду Шнитке посвящается. Вып. 1. М.: МГИМ им. А. Шнитке, 1999)

Восемь симфоний, созданных за два десятилетия, составляют сердцевину тертеряновского наследия, ту сферу, где ему было дано осуществиться как крупнейшему современному композитору. Шестую симфонию можно считать высшим достижением Тертеряна — тем главным словом, которое ему было дано произнести. После «диптиха» Четвертой и Пятой композитор создает совершенно иную концепцию, которая даже внешней масштабностью отличается от всего, что было им написано раньше.

В Шестой симфонии дифференциация звуковых планов достигает максимальной степени. Симфония написана для камерного состава и хорового ансамбля, партии которого могут исполнять те же инструменталисты. Однако «за кулисами» существует дополнительный оркестр и хор, чье звучание в различных комбинациях образует состав девяти фонограмм, участвующих в исполнении. Последнее, согласно замыслу автора, включает элемент театрализации: симфония исполняется при погашенном свете, «сцена освещена софитами разных оттенков красного, синего, желтого цветов, и лишь там-там (гонг), висящий в центре сцены, высвечен особо — лучом белого цвета… Играющий на там-таме все удары производит замедленным движением (напоминающим кадры замедленной киносъемки), как бы символизируя идею „остановленного времени“, „иного времяисчисления“».

Интересно, что инструментарий фонограмм лишь отчасти отличается от «живого» оркестра. На сцене нет лишь тяжелой меди и шести валторн (есть одна), а также некоторых ударных и говорящего хора. В записи отсутствуют деревянные духовые. Все остальное — струнные, клавесин, основная часть ударных — совпадает, отчего иногда возникает почти полное слияние живого и записанного звучания. Так создается ощущение звучащего пространства, границы которого неразличимы, проницаемы, в котором прорастают рудименты членораздельной речи — тянущиеся звуки дерева, шелестящие фигурации клавесина. В пространстве всплывают и иные, «реальные» звуки: кластеры струнных, словно звенящая от зноя каменистая земля, говор церковной службы, колокольный перезвон, в среднем разделе еще и угрожающее остинато ударных вкупе с тяжелой медью. Все это звучит долго, действительно как бы в остановленном времени, может быть — в довременнóм пребывании мира, пока, наконец, не рождается суровое храмовое псалмодирование — силлабическое произнесение на одной и той же высоте звуков грабара — древнеармянского алфавита. Достигнув максимального согласия, пение слабеет и постепенно исчезает — все возвращается на круги своя, в пространство правремени.

Открыв для себя симфонический жанр, Авет Тертерян уже не покидал его. Именно в этой сфере он нашел себя и сумел сказать свое неповторимое слово музыканта. Симфония предстает в его творчестве в оригинальном, нетрадиционном виде. По мнению Тертеряна, ошибочно рассматривать симфонию как форму, предполагающую сонатную или какую-то иную определенную структуру. «Для меня симфония — более эстетическое, нежели формальное понятие. Понятие симфонии менялось с ее развитием… Нет сонатной формы — но есть большая проблема». Симфония сохраняет для Тертеряна значение фундаментального жанра, музыкальной картины мира. В этом смысле он законный наследник классической и современной симфонической традиции, эволюционировавший в общем направлении с такими композиторами, как Лютославский, Шнитке, Канчели.

Однако симфония Тертеряна, какой она предстает в его зрелом творчестве, далеко уходит от европейской традиции. Симфоническая концепция вырастает в его музыке на иных основаниях, поскольку иным оказывается предмет речи и способ высказывания. Этот новый смысл тертеряновского симфонизма концентрируется в области сонорики, темброфактурного письма, что сразу же меняет характер действующих в симфонии сил.

Монодической природой мышления можно объяснить тертеряновскую статику, так поражающую слушателя, воспитанного в лоне европейской традиции. Восточная (не только армянская) монодия, в отличие от европейской мелодии, не есть путь от начального тона к финальному: она как будто пребывает на месте, почти в одном и том же состоянии. Этот принцип монодического пребывания Тертерян переносит на крупную форму, которая составляется из блоков, часто беспримерно длительных и однородных. Композитор не раз подчеркивал восточную специфику своего художественного мышления: «У нас перед глазами все время горы и, наверное (не знаю, как это выразить), перспектива открывается нам не вдаль, а вверх. Во всяком случае, это другая перспектива… То, что я пишу, могло быть написано только в горах».

Ключевым для собственных композиций Тертерян предлагает метафорически-расширительное толкование понятия «дам». Тоническая педаль, сопровождающая монодию, в традиционных жанрах имела важнейшее значение, отразившееся в терминологии: музыкант, исполнявший педаль, назывался «дзайн паох», то есть «хранитель (блюститель) гласа».

В Шестой симфонии дифференциация звуковых планов достигает максимальной степени. Симфония написана для камерного состава и хорового ансамбля, партии которого могут исполнять те же инструменталисты. Однако «за кулисами» существует дополнительный оркестр и хор, чье звучание в различных комбинациях образует состав девяти фонограмм, участвующих в исполнении. Последнее, согласно замыслу автора, включает элемент театрализации: симфония исполняется при погашенном свете, «сцена освещена софитами разных оттенков красного, синего, желтого цветов, и лишь там-там (гонг), висящий в центре сцены, высвечен особо — лучом белого цвета… Играющий на там-таме все удары производит замедленным движением (напоминающим кадры замедленной киносъемки), как бы символизируя идею „остановленного времени“, „иного времяисчисления“».

Интересно, что инструментарий фонограмм лишь отчасти отличается от «живого» оркестра. На сцене нет лишь тяжелой меди и шести валторн (есть одна), а также некоторых ударных и говорящего хора. В записи отсутствуют деревянные духовые. Все остальное — струнные, клавесин, основная часть ударных — совпадает, отчего иногда возникает почти полное слияние живого и записанного звучания. Так создается ощущение звучащего пространства, границы которого неразличимы, проницаемы, в котором прорастают рудименты членораздельной речи — тянущиеся звуки дерева, шелестящие фигурации клавесина. В пространстве всплывают и иные, «реальные» звуки: кластеры струнных, словно звенящая от зноя каменистая земля, говор церковной службы, колокольный перезвон, в среднем разделе еще и угрожающее остинато ударных вкупе с тяжелой медью. Все это звучит долго, действительно как бы в остановленном времени, может быть — в довременнóм пребывании мира, пока, наконец, не рождается суровое храмовое псалмодирование — силлабическое произнесение на одной и той же высоте звуков грабара — древнеармянского алфавита. Достигнув максимального согласия, пение слабеет и постепенно исчезает — все возвращается на круги своя, в пространство правремени.

Открыв для себя симфонический жанр, Авет Тертерян уже не покидал его. Именно в этой сфере он нашел себя и сумел сказать свое неповторимое слово музыканта. Симфония предстает в его творчестве в оригинальном, нетрадиционном виде. По мнению Тертеряна, ошибочно рассматривать симфонию как форму, предполагающую сонатную или какую-то иную определенную структуру. «Для меня симфония — более эстетическое, нежели формальное понятие. Понятие симфонии менялось с ее развитием… Нет сонатной формы — но есть большая проблема». Симфония сохраняет для Тертеряна значение фундаментального жанра, музыкальной картины мира. В этом смысле он законный наследник классической и современной симфонической традиции, эволюционировавший в общем направлении с такими композиторами, как Лютославский, Шнитке, Канчели.

Однако симфония Тертеряна, какой она предстает в его зрелом творчестве, далеко уходит от европейской традиции. Симфоническая концепция вырастает в его музыке на иных основаниях, поскольку иным оказывается предмет речи и способ высказывания. Этот новый смысл тертеряновского симфонизма концентрируется в области сонорики, темброфактурного письма, что сразу же меняет характер действующих в симфонии сил.

Монодической природой мышления можно объяснить тертеряновскую статику, так поражающую слушателя, воспитанного в лоне европейской традиции. Восточная (не только армянская) монодия, в отличие от европейской мелодии, не есть путь от начального тона к финальному: она как будто пребывает на месте, почти в одном и том же состоянии. Этот принцип монодического пребывания Тертерян переносит на крупную форму, которая составляется из блоков, часто беспримерно длительных и однородных. Композитор не раз подчеркивал восточную специфику своего художественного мышления: «У нас перед глазами все время горы и, наверное (не знаю, как это выразить), перспектива открывается нам не вдаль, а вверх. Во всяком случае, это другая перспектива… То, что я пишу, могло быть написано только в горах».

Ключевым для собственных композиций Тертерян предлагает метафорически-расширительное толкование понятия «дам». Тоническая педаль, сопровождающая монодию, в традиционных жанрах имела важнейшее значение, отразившееся в терминологии: музыкант, исполнявший педаль, назывался «дзайн паох», то есть «хранитель (блюститель) гласа».

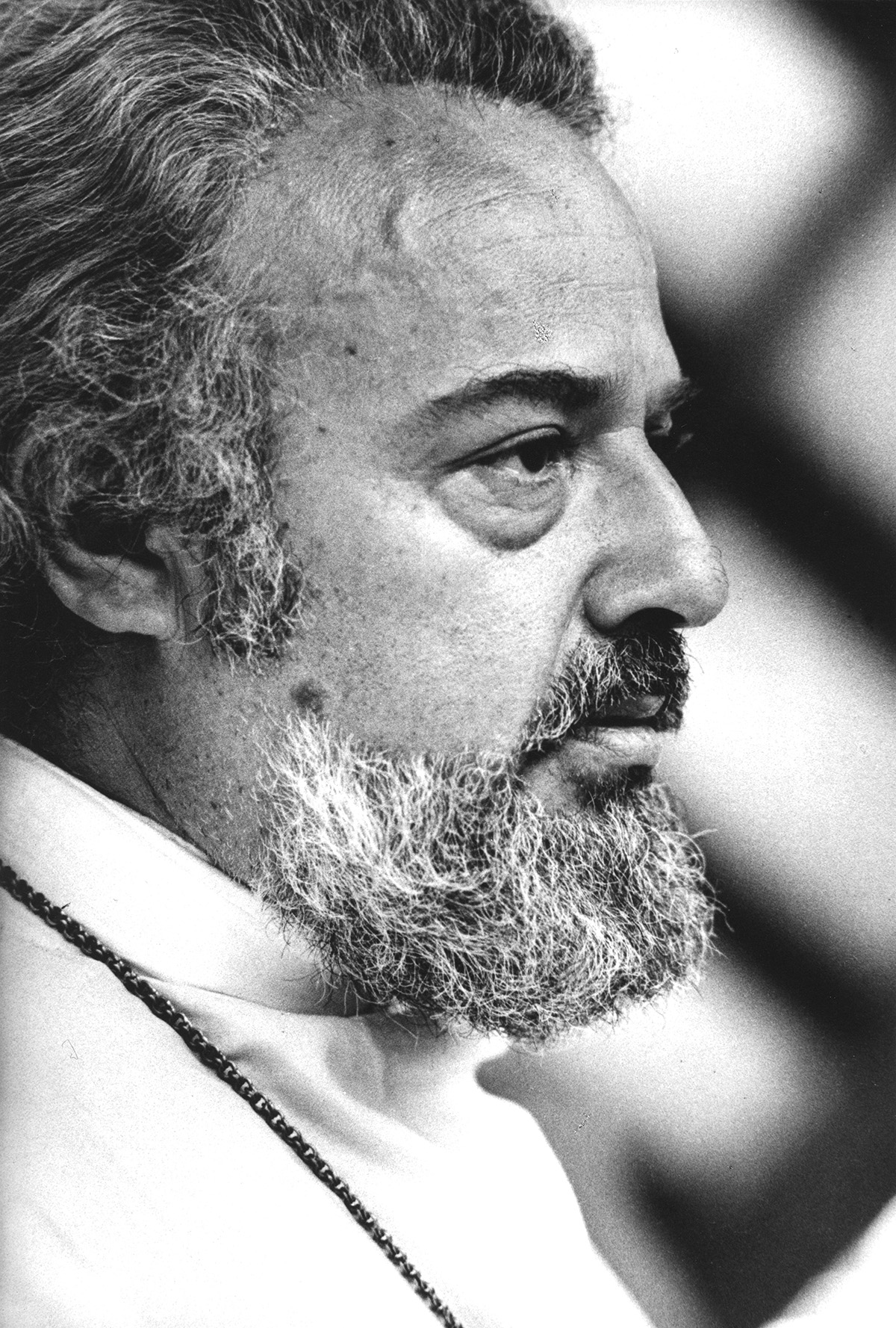

Дмитрий Плавинский

Космический лист

1975

Бумага, офорт, акватинта. 64 × 48,5

Коллекция Музея AZ

Космический лист

1975

Бумага, офорт, акватинта. 64 × 48,5

Коллекция Музея AZ

Принцип «дама» отрицает гармоническое движение, на котором зиждется европейское формообразование. Однако он находит неожиданное соответствие в сонорной статике — порождении авангардного переосмысления традиционных норм музыкального мышления. В точке пересечения авангардного и национально-традиционного, западного и восточного сформировалось неповторимое искусство Тертеряна.

Его своеобразие связано еще с одним важным моментом, в конечном итоге и позволившим Тертеряну стать подлинным симфонистом, а не просто писать музыку для оркестра. Сонорные элементы, возникающие на фундаменте древней традиционной культуры, превращаются у Тертеряна в символы — даже самые на первый взгляд абстрактные звучания. Индивидуальная символика вырастает на почве общезначимого — колокольного звона, храмо вой псалмодии, отголосков пения и говора. Музыка Тертеряна, возникшая из воздуха и почвы древней земли, преображает локальное в общечеловеческое.

Светлана Савенко. Авет Тертерян: путь к глубинам звука (Музыка из бывшего СССР. Вып. 2. М.: Композитор, 1996)

Симфония звучит 45 минут. Там камерный состав, на сцене примерно 12 человек… и еще звучит 9 фонограмм с записью большого симфонического оркестра, звонницы и хоров. Главное, что они записаны и придуманы таким образом, что не представляют проблемы синхронного включения. Звонница звучит все 45 минут. Первая фонограмма — кластер струнных. Записан один раз, затем второй раз оборотом ниже, а потом оба варианта смонтированы. Оркестр сидит вдоль сцены. Камерный хор — «живьем», кроме того два-три хора в записи в ритуальной музыке. Хор произносит буквы армянского алфавита — это имеет фонетический смысл. Ритуальная музыка авторская. Колокола собирал по частицам. Очень долго работал над ними, чтобы получился вселенский звон…

Почему применяются фонограммы? Фонограммы — как отражение мира. Шестую симфонию можно сравнить с метафизической формой, замкнутой, но на самом деле бесконечной. Она сделана по принципу: ничего нет такого вначале, чего не будет потом. То есть мир отражен по горизонтали и вертикали. И ничего такого нет здесь, на земле, чего не было бы там, наверху. И в этом смысле фонограмма играет большую роль, особенно в образах потустороннего мира, то есть она как бы и здесь, и там. Это фонограммы, которые играют люди, в них вложен огромный заряд. Это не механические, а человеческие звуки. Их можно слушать каждый раз по-разному. Интерпретация настолько возможна, что симфония от первого исполнения до последнего прошла только во времени от 32 минут до 35−40−45 минут.

Маргарита Катунян. «Мир по горизонтали и вертикали»: Беседа с Аветом Тертеряном (Музыкальная академия. № 3. 1997)

Его своеобразие связано еще с одним важным моментом, в конечном итоге и позволившим Тертеряну стать подлинным симфонистом, а не просто писать музыку для оркестра. Сонорные элементы, возникающие на фундаменте древней традиционной культуры, превращаются у Тертеряна в символы — даже самые на первый взгляд абстрактные звучания. Индивидуальная символика вырастает на почве общезначимого — колокольного звона, храмо вой псалмодии, отголосков пения и говора. Музыка Тертеряна, возникшая из воздуха и почвы древней земли, преображает локальное в общечеловеческое.

Светлана Савенко. Авет Тертерян: путь к глубинам звука (Музыка из бывшего СССР. Вып. 2. М.: Композитор, 1996)

Симфония звучит 45 минут. Там камерный состав, на сцене примерно 12 человек… и еще звучит 9 фонограмм с записью большого симфонического оркестра, звонницы и хоров. Главное, что они записаны и придуманы таким образом, что не представляют проблемы синхронного включения. Звонница звучит все 45 минут. Первая фонограмма — кластер струнных. Записан один раз, затем второй раз оборотом ниже, а потом оба варианта смонтированы. Оркестр сидит вдоль сцены. Камерный хор — «живьем», кроме того два-три хора в записи в ритуальной музыке. Хор произносит буквы армянского алфавита — это имеет фонетический смысл. Ритуальная музыка авторская. Колокола собирал по частицам. Очень долго работал над ними, чтобы получился вселенский звон…

Почему применяются фонограммы? Фонограммы — как отражение мира. Шестую симфонию можно сравнить с метафизической формой, замкнутой, но на самом деле бесконечной. Она сделана по принципу: ничего нет такого вначале, чего не будет потом. То есть мир отражен по горизонтали и вертикали. И ничего такого нет здесь, на земле, чего не было бы там, наверху. И в этом смысле фонограмма играет большую роль, особенно в образах потустороннего мира, то есть она как бы и здесь, и там. Это фонограммы, которые играют люди, в них вложен огромный заряд. Это не механические, а человеческие звуки. Их можно слушать каждый раз по-разному. Интерпретация настолько возможна, что симфония от первого исполнения до последнего прошла только во времени от 32 минут до 35−40−45 минут.

Маргарита Катунян. «Мир по горизонтали и вертикали»: Беседа с Аветом Тертеряном (Музыкальная академия. № 3. 1997)

ТЕКСТЫ

Höchster, allmächtiger, gütiger Herr,

Dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit, die Ehre und jegliche Segnung.

Dir allein, Höchster, gebühren sie,

und kein Mensch ist würdig Deinen Namen zu nennen.

Gelobt seist Du, Herr, mit allen Deinen

Geschöpfen, besonders dem Herrn Bruder Sonne,

weicher den Tag ist, und durch den Du uns leuchtest,

und er ist schön und strahlend großem Glanze,

von Dir, Höchster, trägter den Sinn.

Gelobt seist Du, Herr, für Schwester Mond und die Sterne.

Du hast sie im Himmel gebildet hell, köstlich und schön.

Gelobt seist du, Herr, für Bruder Wind, und für Luft und Wolke und Himmelsblau und jedwedes Wetter,

Wodurch Du Deine Geschöpfe erhältst.

Gelobt seist Du, Herr, für Schwester Wasser, gar nützlich ist sie und demütig und köstlich und keusch.

Gelobt seist du, Herr, für Bruder Feuer, durch den Du die Nacht erhellst, und schön ist er und fröhlich und rüstig und stark.

Gelobt seist Du, Herr, für unsere Schwester, die Mutter Erde,

die uns erhält und uns leitet und mancherlei Früchte hervorbringt nebst bunten Blumen und Kräutern.

Gelobt seist Du, Herr, für alle, welche verzeihen aus Liebe zu Dir, und Krankheit ertragen und Not, selig, die ausharren in Frieden, denn sie werden,

Höchster, durch Dich die Krone empfangen.

Gelobt seist Du, Herr, für unsere Schwester, den leibliche Sterben, dem kein lebender Mensch entrinnen kann.

Weh jenen, die in Todsünden verscheiden.

Selig, die Deinem heiligsten Willen sich fügen, denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.

Lobet und preiset den Herrn… und saget ihm Dank…

und dient ihm in großer Ergebung…

Немецкий перевод стихов, написанных

на умбрийском диалекте средневекового

итальянского (переводчик неизвестен).

В исполняемом произведении есть

некоторые отступления от текста

Dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit, die Ehre und jegliche Segnung.

Dir allein, Höchster, gebühren sie,

und kein Mensch ist würdig Deinen Namen zu nennen.

Gelobt seist Du, Herr, mit allen Deinen

Geschöpfen, besonders dem Herrn Bruder Sonne,

weicher den Tag ist, und durch den Du uns leuchtest,

und er ist schön und strahlend großem Glanze,

von Dir, Höchster, trägter den Sinn.

Gelobt seist Du, Herr, für Schwester Mond und die Sterne.

Du hast sie im Himmel gebildet hell, köstlich und schön.

Gelobt seist du, Herr, für Bruder Wind, und für Luft und Wolke und Himmelsblau und jedwedes Wetter,

Wodurch Du Deine Geschöpfe erhältst.

Gelobt seist Du, Herr, für Schwester Wasser, gar nützlich ist sie und demütig und köstlich und keusch.

Gelobt seist du, Herr, für Bruder Feuer, durch den Du die Nacht erhellst, und schön ist er und fröhlich und rüstig und stark.

Gelobt seist Du, Herr, für unsere Schwester, die Mutter Erde,

die uns erhält und uns leitet und mancherlei Früchte hervorbringt nebst bunten Blumen und Kräutern.

Gelobt seist Du, Herr, für alle, welche verzeihen aus Liebe zu Dir, und Krankheit ertragen und Not, selig, die ausharren in Frieden, denn sie werden,

Höchster, durch Dich die Krone empfangen.

Gelobt seist Du, Herr, für unsere Schwester, den leibliche Sterben, dem kein lebender Mensch entrinnen kann.

Weh jenen, die in Todsünden verscheiden.

Selig, die Deinem heiligsten Willen sich fügen, denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.

Lobet und preiset den Herrn… und saget ihm Dank…

und dient ihm in großer Ergebung…

Немецкий перевод стихов, написанных

на умбрийском диалекте средневекового

итальянского (переводчик неизвестен).

В исполняемом произведении есть

некоторые отступления от текста

Всевышний, всемогущий, милосердный Господи!

Тебе подобает хвала, Тебе подобает слава, честь и всякое благословение.

Тебе единому, Господи, подобает сие,

И нет в человеках достойного призывать имя Твое.

Хвала Тебе, Господи Боже мой, о всех твореньях Твоих, и прежде всех — о господине брате солнце,

Коим день озаряется, коим и мы просвещаемся;

И велик он и лучезарен, и во многом блистании

Твое, о Господи, носит он знаменование.

Да хвалят Тебя, Господи мой, сестра луна и звезды ясные,

В небесах Тобой сотворенные, светлые, драгоценные, прекрасные.

Хвала Тебе, Господи мой, о брате ветре, о воздухе и тумане, о ясной и хмурой погоде:

Ибо ими промышляешь Ты о всей твари Твоей, о всяком роде.

Да хвалит Тебя, Господи, сестра наша вода,

Ибо усердна она и смиренна, и полезна, и чиста.

Хвала Тебе, Господи мой, о брате огне, коим озаряешь Ты ночь:

Ибо крепок он и отраден, и грозен, и весел, и могуч.

Хвала Тебе, Господи мой, о матери нашей, земле сырой:

Ибо она и держит нас и носит и одаряет плодами и цветами

и всяческой травой.

Хвала Тебе, Господи мой, о всех, кто прощает любви Твоей ради и терпит скорби и смущения:

Блажен, кто терпит их в мире, ибо Ты Сам, Владыка, — его обретение.

Хвала Тебе, Боже мой, о сестре нашей смерти телесной, ее же никто живой не избегнет;

Горе умирающему в смертном грехе;

Блажен, кого настигнет она за исполнением воли Твоей небесной:

Ибо вторая смерть коснуться таких не посмеет.

Хвалите Господа моего, благословите Его со всяким благодарением

И работайте Ему с великим смирением.

Русский перевод Ольги Седаковой

выполнен с оригинала на умбрийском

диалекте «Песнь брата Солнца, иначе

именуемая Похвалой творениям».

«Святой Франциск сложил „Песнь брата

Солнца“ в последние мучительные два

года своей жизни и закончил ее, встречая

смерть» (Ольга Седакова).

Тебе подобает хвала, Тебе подобает слава, честь и всякое благословение.

Тебе единому, Господи, подобает сие,

И нет в человеках достойного призывать имя Твое.

Хвала Тебе, Господи Боже мой, о всех твореньях Твоих, и прежде всех — о господине брате солнце,

Коим день озаряется, коим и мы просвещаемся;

И велик он и лучезарен, и во многом блистании

Твое, о Господи, носит он знаменование.

Да хвалят Тебя, Господи мой, сестра луна и звезды ясные,

В небесах Тобой сотворенные, светлые, драгоценные, прекрасные.

Хвала Тебе, Господи мой, о брате ветре, о воздухе и тумане, о ясной и хмурой погоде:

Ибо ими промышляешь Ты о всей твари Твоей, о всяком роде.

Да хвалит Тебя, Господи, сестра наша вода,

Ибо усердна она и смиренна, и полезна, и чиста.

Хвала Тебе, Господи мой, о брате огне, коим озаряешь Ты ночь:

Ибо крепок он и отраден, и грозен, и весел, и могуч.

Хвала Тебе, Господи мой, о матери нашей, земле сырой:

Ибо она и держит нас и носит и одаряет плодами и цветами

и всяческой травой.

Хвала Тебе, Господи мой, о всех, кто прощает любви Твоей ради и терпит скорби и смущения:

Блажен, кто терпит их в мире, ибо Ты Сам, Владыка, — его обретение.

Хвала Тебе, Боже мой, о сестре нашей смерти телесной, ее же никто живой не избегнет;

Горе умирающему в смертном грехе;

Блажен, кого настигнет она за исполнением воли Твоей небесной:

Ибо вторая смерть коснуться таких не посмеет.

Хвалите Господа моего, благословите Его со всяким благодарением

И работайте Ему с великим смирением.

Русский перевод Ольги Седаковой

выполнен с оригинала на умбрийском

диалекте «Песнь брата Солнца, иначе

именуемая Похвалой творениям».

«Святой Франциск сложил „Песнь брата

Солнца“ в последние мучительные два

года своей жизни и закончил ее, встречая

смерть» (Ольга Седакова).

ИСПОЛНИТЕЛИ

Александр Мень (1935−1990) — выдающийся проповедник и мыслитель, одна из самых известных фигур русской духовной культуры ХХ века. Убитый при обстоятельствах, которые вот уже более тридцати лет остаются до конца не выясненными, он и сегодня продолжает указывать путь многим людям. Труды отца Александра переведены на десятки языков, его самая знаменитая книга «Сын Человеческий» издана суммарным тиражом в миллионы экземпляров и продается на пяти континентах.

В 2025 году исполняется 90 лет со дня рождения отца Александра. Концерт 2 апреля посвящен ему не только потому, что в программе прозвучит новая премьера Концерта для струнных Николая Каретникова, духовного сына Меня. Его благословение композитор получал на написание своих немногочисленных произведений и благодаря его поддержке смог продолжать писать музыку в стол в годы, когда на публичное исполнение не приходилось рассчитывать.

Отец Александр — одна из центральных фигур скрытого духовного возрождения, которое начиналось в СССР с конца 1950-х годов. Как говорит Ольга Седакова в своем вступительном слове к первому сезону проекта Musica sacra nova, оно коснулось не всех — может быть, даже совсем немногих.

«В этом пробуждении было что-то в самом деле чудесное: его как будто не только не должно было, но и не могло произойти после нескольких поколений, прошедших беспощадную атеистическую индоктринацию, на выжженной земле религиозной культуры и традиций. И, что важно, все это происходило при действующем категорическом запрете на любые так называемые „религиозные“ темы. У каждого из тех, с кем это чудо случилось, была своя история личной встречи с верой — как правило, личной, потому что семейного христианского воспитания лишены были почти все… „Вдруг стало видно далеко вокруг“.

В 2025 году исполняется 90 лет со дня рождения отца Александра. Концерт 2 апреля посвящен ему не только потому, что в программе прозвучит новая премьера Концерта для струнных Николая Каретникова, духовного сына Меня. Его благословение композитор получал на написание своих немногочисленных произведений и благодаря его поддержке смог продолжать писать музыку в стол в годы, когда на публичное исполнение не приходилось рассчитывать.

Отец Александр — одна из центральных фигур скрытого духовного возрождения, которое начиналось в СССР с конца 1950-х годов. Как говорит Ольга Седакова в своем вступительном слове к первому сезону проекта Musica sacra nova, оно коснулось не всех — может быть, даже совсем немногих.

«В этом пробуждении было что-то в самом деле чудесное: его как будто не только не должно было, но и не могло произойти после нескольких поколений, прошедших беспощадную атеистическую индоктринацию, на выжженной земле религиозной культуры и традиций. И, что важно, все это происходило при действующем категорическом запрете на любые так называемые „религиозные“ темы. У каждого из тех, с кем это чудо случилось, была своя история личной встречи с верой — как правило, личной, потому что семейного христианского воспитания лишены были почти все… „Вдруг стало видно далеко вокруг“.

К 90-летию cо дня рождения отца Александра Меня

Открывалось какое-то совершенно новое пространство, головокружительное и неисчерпаемое, становились слышны другие смыслы».

Встреча с отцом Александром для многих была той самой «личной встречей», опытом обращения, встречей с Богом в глазах другого человека. Его влияние на советскую интеллигенцию 1960- 1980-х сложно переоценить, самый краткий список известных прихожан маленькой подмосковной церкви отражает важность и притягательность фигуры пастыря: Надежда Мандельштам и Мария Юдина, Александр Галич и Наталья Трауберг, Сергей Юрский и Николай Каретников, Лион Измайлов и Фазиль Искандер, Юлиан Семенов, Анри Волохонский и многие другие. Такие разные, но несомненно важные для культуры нашей страны, все они в той или иной мере видели в Мене живого, подлинного, чуткого человека, разрушавшего предвзятое отношение к «людям Церкви». Человек чрезвычайно открытый, Мень, по его собственным словам, не был богословом в академическом смысле, но стал тем проводником к Создателю, которых так не хватало в советское время.

В наследии отца Александра вера не несет на себе печать подобия схоластического богословия, не требует видимых чудес и не отвергает добра, когда оно исходит от людей нерелигиозных. Именно поэтому он постоянно говорил о том, что дихотомия «светский — религиозный» в культуре, литературе, науке бесполезна и безосновательна. «Всякая хорошая литература — художественная, философская, научная, — описывающая природу, общество, познание и человеческие страсти, повествует нам об одном, о „едином на потребу“» (Из писем к З. А. Маслениковой, сентябрь 1979 года).

Встреча с отцом Александром для многих была той самой «личной встречей», опытом обращения, встречей с Богом в глазах другого человека. Его влияние на советскую интеллигенцию 1960- 1980-х сложно переоценить, самый краткий список известных прихожан маленькой подмосковной церкви отражает важность и притягательность фигуры пастыря: Надежда Мандельштам и Мария Юдина, Александр Галич и Наталья Трауберг, Сергей Юрский и Николай Каретников, Лион Измайлов и Фазиль Искандер, Юлиан Семенов, Анри Волохонский и многие другие. Такие разные, но несомненно важные для культуры нашей страны, все они в той или иной мере видели в Мене живого, подлинного, чуткого человека, разрушавшего предвзятое отношение к «людям Церкви». Человек чрезвычайно открытый, Мень, по его собственным словам, не был богословом в академическом смысле, но стал тем проводником к Создателю, которых так не хватало в советское время.

В наследии отца Александра вера не несет на себе печать подобия схоластического богословия, не требует видимых чудес и не отвергает добра, когда оно исходит от людей нерелигиозных. Именно поэтому он постоянно говорил о том, что дихотомия «светский — религиозный» в культуре, литературе, науке бесполезна и безосновательна. «Всякая хорошая литература — художественная, философская, научная, — описывающая природу, общество, познание и человеческие страсти, повествует нам об одном, о „едином на потребу“» (Из писем к З. А. Маслениковой, сентябрь 1979 года).

Родился в 1971 году в Минске. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по специальностям «хоровое дирижирование» и «оперно-симфоническое дирижирование». С 1995 года преподает в Санкт-Петербургском музыкальном колледже имени Н. А. Римского-Корсакова.

Как приглашенный дирижер сотрудничал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова, Российским национальным оркестром, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербург ской филармонии, хором и оркестром musicAeterna и другими известными коллективами. С 2019 года — дирижер musicAeterna. С 2022 — дирижер Нижегородского театра оперы и балета.

Выступает со многими российскими и зарубежными ансамблями современной музыки, такими как «Студия новой музыки», ГАМ-ансамбль (Москва), Nostri Temporis (Украина), KNM (Германия), Phoenix (Швейцария). Постоянный дирижер санкт-петербургского ансамбля современной музыки eNsemble с момента его основания в 2001 году. Постоянный приглашенный дирижер Московского ансамбля современной музыки, участник российских и европейских фестивалей.

Как приглашенный дирижер сотрудничал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова, Российским национальным оркестром, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербург ской филармонии, хором и оркестром musicAeterna и другими известными коллективами. С 2019 года — дирижер musicAeterna. С 2022 — дирижер Нижегородского театра оперы и балета.

Выступает со многими российскими и зарубежными ансамблями современной музыки, такими как «Студия новой музыки», ГАМ-ансамбль (Москва), Nostri Temporis (Украина), KNM (Германия), Phoenix (Швейцария). Постоянный дирижер санкт-петербургского ансамбля современной музыки eNsemble с момента его основания в 2001 году. Постоянный приглашенный дирижер Московского ансамбля современной музыки, участник российских и европейских фестивалей.

ФЁДОР

ЛЕДНЁВ

ЛЕДНЁВ

Под руководством Фёдора Леднёва состоялось более 200 мировых премьер сочинений отечественных и зарубежных композиторов, а также российские премьеры оперы «Доктор Атом» Джона Адамса, первой части балетной трилогии «Данте» Томаса Адеса (концертные исполнения), Концерта для скрипки с оркестром Гюса Янсена, Концерта для двух фортепиано с оркестром Лучано Берио, вокального цикла «Любовь поэта» Алексея Сысоева.

Как дирижер-ассистент принимал участие в постановках опер «Воццек» Берга в Большом театре, «Medeamaterial» Паскаля Дюсапена и «Носферату» Дмитрия Курляндского в Пермском театре оперы и балета. Как вокалист участвовал в постановках опер «Эней в Лацио» Сарти (Латин, 1999), «Якоб Ленц» Рима (Кауфман, 2001), «Орфей» Монтеверди (Орфей, 2002).

Дирижер-постановщик балета «Пахита» в Екатеринбургском театре оперы и балета (2018, спектакль выдвигался на Национальную театральную премию «Золотая маска» в девяти номинациях, в том числе «Лучший дирижер»; был удостоен Специальной премии жюри музыкального театра «За лучшее событие Года Петипа»), оперы «Замок герцога Синяя Борода» Бартока с прологом и эпилогом Валерия Воронова (2022, Пермский театр оперы и балета), балета «Золотой ключик» Вайнберга (2023, Нижегородский театр оперы и балета). Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

Как дирижер-ассистент принимал участие в постановках опер «Воццек» Берга в Большом театре, «Medeamaterial» Паскаля Дюсапена и «Носферату» Дмитрия Курляндского в Пермском театре оперы и балета. Как вокалист участвовал в постановках опер «Эней в Лацио» Сарти (Латин, 1999), «Якоб Ленц» Рима (Кауфман, 2001), «Орфей» Монтеверди (Орфей, 2002).

Дирижер-постановщик балета «Пахита» в Екатеринбургском театре оперы и балета (2018, спектакль выдвигался на Национальную театральную премию «Золотая маска» в девяти номинациях, в том числе «Лучший дирижер»; был удостоен Специальной премии жюри музыкального театра «За лучшее событие Года Петипа»), оперы «Замок герцога Синяя Борода» Бартока с прологом и эпилогом Валерия Воронова (2022, Пермский театр оперы и балета), балета «Золотой ключик» Вайнберга (2023, Нижегородский театр оперы и балета). Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

Художественный руководитель и дирижер вокального ансамбля Intrada. С сезона 2024/25 — художественный руководитель Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова.

Окончила Академическое музыкальное училище при Московской консерватории (класс Ирины Усовой) и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности «хоровое дирижирование» (класс профессора Владимира Суханова), а также аспирантуру Московской консерватории (специальность «Музыкальное искусство», научный руководитель — доцент Роман Насонов).

С 2010 года стажировалась в Германии: в Высшей школе музыки и театра имени Феликса Мендельсона-Бартольди в Лейпциге, затем в Высшей школе музыки и танца в Кёльне (класс профессора Маркуса Крида). Принимала участие в мастер-классах Фридера Берниуса, Марка Минковски, Ханса-Кристофа Радемана. Лауреат VI Международного конкурса молодых хоровых дирижеров (Венгрия).

С 2012 года преподает в Московской консерватории. В 2013 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Церковная музыка Бальдассаре Галуппи: проблемы изучения и исполнения».

Окончила Академическое музыкальное училище при Московской консерватории (класс Ирины Усовой) и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности «хоровое дирижирование» (класс профессора Владимира Суханова), а также аспирантуру Московской консерватории (специальность «Музыкальное искусство», научный руководитель — доцент Роман Насонов).

С 2010 года стажировалась в Германии: в Высшей школе музыки и театра имени Феликса Мендельсона-Бартольди в Лейпциге, затем в Высшей школе музыки и танца в Кёльне (класс профессора Маркуса Крида). Принимала участие в мастер-классах Фридера Берниуса, Марка Минковски, Ханса-Кристофа Радемана. Лауреат VI Международного конкурса молодых хоровых дирижеров (Венгрия).

С 2012 года преподает в Московской консерватории. В 2013 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Церковная музыка Бальдассаре Галуппи: проблемы изучения и исполнения».

ЕКАТЕРИНА

АНТОНЕНКО

АНТОНЕНКО

Регулярно сотрудничает с ведущими европейскими коллективами. В 2011 году по приглашению Питера Филлипса дирижировала ансамблем The Tallis Scholars в Оксфордском соборе. В 2014 году дирижировала Штутгартским камерным хором в Везон-ля-Ромене (Франция). В 2015 году ассистировала Хансу-Кристофу Радеману в работе с Камерным хором RIAS (Берлин) над сочинением «Стихи покаянные» Шнитке. В том же году участвовала в подготовке выступления Дрезденского камерного хора под управлением Пола Гудвина на фестивале Wratislavia Cantans (Вроцлав, Польша), в 2018 — в подготовке Дрезденского камерного хора под управлением ХансаКристофа Радемана к концерту памяти жертв «Хрустальной ночи» 1938 года, в 2019 — в подготовке выступления хора Europa Chor Akademie под управлением Шарля Дютуа на фестивале Марты Аргерих в Ляйсхалле (Гамбург). В 2017 году участвовала в работе жюри фестиваля «Московская весна A Cappella». В 2022 году осуществила гастроли в Израиль и аудиозапись с хором PaTRAM (США). В 2022- 2024 занимала пост главного хормейстера Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского.

Оркестр создан всемирно известным альтистом и дирижером Рудольфом Баршаем. Он объединил молодых талантливых московских музыкантов в первый в СССР камерный оркестр по образцу европейских коллективов (в частности, гастролировавшего в сентябре 1955 года в Москве камерного оркестра из ФРГ под управлением Вильгельма Штросса). Официальный дебют Московского камерного оркестра (так поначалу назывался коллектив) состоялся 2 апреля 1956 года в Малом зале Московской консерватории, в феврале 1957 он вошел в штат Московской филармонии.

В 50−60-х годах в оркестре под руководством Рудольфа Баршая играли такие известные солисты, как скрипачи Борис Шульгин (первый концертмейстер МКО), Лев Маркиз, Владимир Рабей, Андрей Абраменков, альтист Генрих Талалян, виолончелисты Алла Васильева, Борис Доброхотов, контрабасист Леопольд Андреев, флейтисты Александр Корнеев и Наум Зайдель, гобоист Альберт Зайонц, валторнист Борис Афанасьев, органист и клавесинист Сергей Дижур, а также многие другие.

Помимо исполнения и многочисленных записей музыки европейского барокко, русской и западной классики, сочинений зарубежных композиторов ХХ века (многие из которых были впервые сыграны в СССР), коллектив активно пропагандировал музыку современных отечественных авторов: Николая Ракова, Юрия Левитина, Георгия Свиридова, Кара Караева, Мечислава Вайнберга, Александра Локшина, Германа Галынина, Револя Бунина, Бориса Чайковского, Эдисона Денисова, Витаутаса Баркаускаса, Яана Ряэтса, Альфреда Шнитке и других. Многие композиторы создавали музыку специально для Московского камерного оркестра, в частности Дмитрий Шостакович — Четырнадцатую симфонию, премьеру которой коллектив под управлением Баршая исполнил 29 сентября 1969 года в Ленинграде.

После отъезда Рудольфа Баршая за рубеж в 1976 году оркестром руководили Игорь Безродный (1977−1981), Евгений Непало (1981−1983), Виктор Третьяков (1983−1990), Андрей Корсаков (1990- 1991), Константин Орбелян (1991−2009). В 1983 году он был переименован в Государственный камерный оркестр СССР, а в 1994 удостоен звания «академический».

Сегодня ГАКО — один из ведущих камерных коллективов России. Оркестр выступал в Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии, Франции, Швейцарии, США, Канаде, Японии, ЮАР, странах Скандинавии и Юго-Восточной Азии. Его концерты проходили на таких престижных сценах, как Консертгебау в Амстердаме, Альте Опер во Франкфурте, Шаушпильхаус в Берлине, Зал королевы Елизаветы в Лондоне, зал Плейель в Париже, Карнеги-холл в НьюЙорке, Дэвис-холл в Сан-Франциско, Сантори-холл в Токио. Коллектив представлял Россию на Международном фестивале в честь 50-летия образования ООН (1995) и на Международном экономическом форуме в Давосе (1998).

В 50−60-х годах в оркестре под руководством Рудольфа Баршая играли такие известные солисты, как скрипачи Борис Шульгин (первый концертмейстер МКО), Лев Маркиз, Владимир Рабей, Андрей Абраменков, альтист Генрих Талалян, виолончелисты Алла Васильева, Борис Доброхотов, контрабасист Леопольд Андреев, флейтисты Александр Корнеев и Наум Зайдель, гобоист Альберт Зайонц, валторнист Борис Афанасьев, органист и клавесинист Сергей Дижур, а также многие другие.

Помимо исполнения и многочисленных записей музыки европейского барокко, русской и западной классики, сочинений зарубежных композиторов ХХ века (многие из которых были впервые сыграны в СССР), коллектив активно пропагандировал музыку современных отечественных авторов: Николая Ракова, Юрия Левитина, Георгия Свиридова, Кара Караева, Мечислава Вайнберга, Александра Локшина, Германа Галынина, Револя Бунина, Бориса Чайковского, Эдисона Денисова, Витаутаса Баркаускаса, Яана Ряэтса, Альфреда Шнитке и других. Многие композиторы создавали музыку специально для Московского камерного оркестра, в частности Дмитрий Шостакович — Четырнадцатую симфонию, премьеру которой коллектив под управлением Баршая исполнил 29 сентября 1969 года в Ленинграде.

После отъезда Рудольфа Баршая за рубеж в 1976 году оркестром руководили Игорь Безродный (1977−1981), Евгений Непало (1981−1983), Виктор Третьяков (1983−1990), Андрей Корсаков (1990- 1991), Константин Орбелян (1991−2009). В 1983 году он был переименован в Государственный камерный оркестр СССР, а в 1994 удостоен звания «академический».

Сегодня ГАКО — один из ведущих камерных коллективов России. Оркестр выступал в Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии, Франции, Швейцарии, США, Канаде, Японии, ЮАР, странах Скандинавии и Юго-Восточной Азии. Его концерты проходили на таких престижных сценах, как Консертгебау в Амстердаме, Альте Опер во Франкфурте, Шаушпильхаус в Берлине, Зал королевы Елизаветы в Лондоне, зал Плейель в Париже, Карнеги-холл в НьюЙорке, Дэвис-холл в Сан-Франциско, Сантори-холл в Токио. Коллектив представлял Россию на Международном фестивале в честь 50-летия образования ООН (1995) и на Международном экономическом форуме в Давосе (1998).

Филипп Чижевский

Художественный руководитель и главный дирижер

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИИ

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИИ

С оркестром выступали пианисты Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Лев Оборин, Мария Гринберг, Николай Петров, Владимир Крайнев, Элисо Вирсаладзе, Михаил Плетнёв, Борис Березовский, Фредди Кемпф, Джон Лилл, Штефан Владар; скрипачи Давид Ойстрах, Иегуди Менухин, Леонид Коган, Олег Каган, Владимир Спиваков, Виктор Третьяков; альтист Юрий Башмет; виолончелисты Мстислав Ростропович, Наталия Гутман, Борис Пергаменщиков, Гаспар Кассадо, Антонио Менезес; арфистка Ольга Эрдели; певцы Нина Дорлиак, Зара Долуханова, Ирина Архипова, Евгений Нестеренко, Галина Писаренко, Александр Ведерников, Маквала Касрашвили, Николай Гедда, Рене Флеминг, Роберто Аланья, Дмитрий Хворостовский; флейтисты Жан-Пьер Рампаль, Джеймс Голуэй; саксофонист Федерико Мондельчи; трубач Тимофей Докшицер и многие другие известные солисты, ансамбли и дирижеры.

Оркестром создана впечатляющая коллекция звукозаписей на радио и в студии, охватывающая самый широкий репертуар — от музыки барокко до произведений российских и зарубежных композиторов ХХ века. Записи осуществлены на фирмах «Мелодия», Chandos, Philips и других. К 50-летию коллектива на студии Delos выпущена серия из 30 CD.

В 2010—2024 художественным руководителем оркестра был известный гобоист и дирижер Алексей Уткин, продолжающий тесное сотрудничество с коллективом. За годы его руководства произошло значительное обновление оркестра, существенно расширился репертуар. В 2021 году оркестр участвовал в фестивале Московской филармонии «Георг Фридрих Гендель: мир горний и мир дольний» (оперы «Роделинда», «Тамерлан» и «Юлий Цезарь в Египте» в концертном исполнении) со всемирно известными солистами и дирижером Кристофером Мулдсом. В 2025 году художественным руководителем и главным дирижером оркестра стал Филипп Чижевский.

В сезоне 2024/25 коллектив принимает участие в концертах абонементов «Моцарт. Оперы», «Великие оратории», «Барокко. Гендель», «Раннее барокко», «Вечера фортепианной музыки», «Орган плюс», «Язык музыки» и др. С оркестром выступают дирижеры Филипп Чижевский, Екатерина Антоненко, Фёдор Леднёв, пианисты Юрий Фаворин, Константин Емельянов, Арсений ТарасевичНиколаев, Дмитрий Маслеев, скрипач Даниил Коган, Леонид Железный, органисты Александр Фисейский, Фёдор Строганов, ансамбли Intrada, Questa Musica и другие известные исполнители.

Оркестром создана впечатляющая коллекция звукозаписей на радио и в студии, охватывающая самый широкий репертуар — от музыки барокко до произведений российских и зарубежных композиторов ХХ века. Записи осуществлены на фирмах «Мелодия», Chandos, Philips и других. К 50-летию коллектива на студии Delos выпущена серия из 30 CD.

В 2010—2024 художественным руководителем оркестра был известный гобоист и дирижер Алексей Уткин, продолжающий тесное сотрудничество с коллективом. За годы его руководства произошло значительное обновление оркестра, существенно расширился репертуар. В 2021 году оркестр участвовал в фестивале Московской филармонии «Георг Фридрих Гендель: мир горний и мир дольний» (оперы «Роделинда», «Тамерлан» и «Юлий Цезарь в Египте» в концертном исполнении) со всемирно известными солистами и дирижером Кристофером Мулдсом. В 2025 году художественным руководителем и главным дирижером оркестра стал Филипп Чижевский.

В сезоне 2024/25 коллектив принимает участие в концертах абонементов «Моцарт. Оперы», «Великие оратории», «Барокко. Гендель», «Раннее барокко», «Вечера фортепианной музыки», «Орган плюс», «Язык музыки» и др. С оркестром выступают дирижеры Филипп Чижевский, Екатерина Антоненко, Фёдор Леднёв, пианисты Юрий Фаворин, Константин Емельянов, Арсений ТарасевичНиколаев, Дмитрий Маслеев, скрипач Даниил Коган, Леонид Железный, органисты Александр Фисейский, Фёдор Строганов, ансамбли Intrada, Questa Musica и другие известные исполнители.

Cвою историю коллектив ведет с 1970 года, когда при Государственном комитетe по телевидению и радиовещанию был образован Большой детский хор. 22 мая 1971 года коллектив дал свой первый отчетный концерт в Колонном зале Дома Союзов. Организатором и бессменным руководителем хора на протяжении 38 лет был народный артист СССР, лауреат Государственной премии России, профессор Виктор Сергеевич Попов. С 2008 года время хор носит имя своего основателя.

С 2019 года коллектив возглавляет выпускник Академии хорового искусства имени В. С. Попова и Академии имени Маймонида РГУ имени А. Н. Косыгина, лауреат Премии имени В. С. Попова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Георгий Журавлёв.

Ни одно заметное событие в культурной и общественной жизни страны не проходило без участия известного детского коллектива. Для него специально создавали и создают свои произведения лучшие композиторы. Творческая история хора связана с такими именами, как Александра Пахмутова, Родион Щедрин, Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Олег Хромушин, Юрий Чичков, Степан Соснин, Александр Песков, Евгений Птичкин, и многими другими.

Наряду с песенным жанром коллектив осваивал классический хоровой репертуар и творчество современных композиторов академического направления — Томаса Корганова, Владимира Рубина, Валерия Кикты, Георгия Дмитриева и других. Расширяя репертуар, БДХ неоднократно сотрудничал с профессиональными симфоническими коллективами, участвовал в творческих проектах Владимира Спивакова, Михаила Плетнёва, Владимира Федосеева, в крупнейших культурных и благотворительных акциях.

С 2019 года коллектив возглавляет выпускник Академии хорового искусства имени В. С. Попова и Академии имени Маймонида РГУ имени А. Н. Косыгина, лауреат Премии имени В. С. Попова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Георгий Журавлёв.

Ни одно заметное событие в культурной и общественной жизни страны не проходило без участия известного детского коллектива. Для него специально создавали и создают свои произведения лучшие композиторы. Творческая история хора связана с такими именами, как Александра Пахмутова, Родион Щедрин, Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Олег Хромушин, Юрий Чичков, Степан Соснин, Александр Песков, Евгений Птичкин, и многими другими.

Наряду с песенным жанром коллектив осваивал классический хоровой репертуар и творчество современных композиторов академического направления — Томаса Корганова, Владимира Рубина, Валерия Кикты, Георгия Дмитриева и других. Расширяя репертуар, БДХ неоднократно сотрудничал с профессиональными симфоническими коллективами, участвовал в творческих проектах Владимира Спивакова, Михаила Плетнёва, Владимира Федосеева, в крупнейших культурных и благотворительных акциях.

ГЕОРГИЙ ЖУРАВЛЁВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР

БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ХОР

ИМЕНИ ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА ПОПОВА

ИМЕНИ ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА ПОПОВА

Сегодня хором освоен огромный пласт музыки, охватывающий самые разные стили и эпохи: это русская и зарубежная классика, духовные произведения, русские народные песни, песни народов мира, детские песни отечественных авторов, песни из популярных мультфильмов и кино, произведения современных композиторов. За годы творческой деятельности хор осуществил более 3000 фондовых записей.

БДХ побывал на гастролях и выступал на фестивалях более чем в двадцати странах мира. Неоднократно принимал участие и побеждал в крупнейших международных конкурсах: в Италии (Ареццо, Болонья), Германии (Берлин, Ротенбург-на-Вюмме, Вернигероде), Бельгии (Неерпельт), Нидерландах (Гаага, Арнем), Венгрии (Будапешт), Польше (Быдгощ) и др. В настоящее время в составе хора поют и обучаются музыке более 200 детей в четырех возрастных группах от 5 до 17 лет. Коллектив входит во Всероссийское хоровое общество и ведет самостоятельную концертную деятельность, выступая на лучших российских сценах и за рубежом, постоянно участвует в крупных культурных событиях столицы, в филармонических программах и значимых музыкальных фестивалях.

БДХ побывал на гастролях и выступал на фестивалях более чем в двадцати странах мира. Неоднократно принимал участие и побеждал в крупнейших международных конкурсах: в Италии (Ареццо, Болонья), Германии (Берлин, Ротенбург-на-Вюмме, Вернигероде), Бельгии (Неерпельт), Нидерландах (Гаага, Арнем), Венгрии (Будапешт), Польше (Быдгощ) и др. В настоящее время в составе хора поют и обучаются музыке более 200 детей в четырех возрастных группах от 5 до 17 лет. Коллектив входит во Всероссийское хоровое общество и ведет самостоятельную концертную деятельность, выступая на лучших российских сценах и за рубежом, постоянно участвует в крупных культурных событиях столицы, в филармонических программах и значимых музыкальных фестивалях.

ХОРМЕЙСТЕРЫ

АННА МАРЦИНКЕВИЧ

МАРИЯ КЛЮЧЕВА

АННА МАРЦИНКЕВИЧ

МАРИЯ КЛЮЧЕВА

История коллектива берет начало в 1936 году, когда на основе вокального ансамбля при Радиокомитете СССР, организованного легендарным хормейстером Александром Свешниковым, был создан Государственный хор СССР. 26 февраля 1937 года в Колонном зале Дома Союзов состоялся первый концерт коллектива. Первыми руководителями Госхора стали заслуженный артист РСФСР Александр Свешников (1936−1937, 1941−1980) и профессор Московской консерватории Николай Данилин (1937−1939).

В дальнейшем хор возглавляли прославленные дирижеры: Игорь Агафонников (1980−1987), Владимир Минин (1987−1990), Евгений Тытянко (1991−1995), Игорь Раевский (1995−2007), Борис Тевлин (2008−2012), Евгений Волков (2012−2019), Геннадий Дмитряк (2020- 2024). С сезона 2024/25 коллектив возглавляет Екатерина Антоненко.

Коллектив неоднократно принимал участие в мировых и российских премьерах сочинений ХХ-XXI веков, среди которых Мissa Brevis Кодая, Реквием Лигети, Симфония № 2 («ЯОНИМЫ») и Симфония № 3 («Земля») Дранги, опера «Ася» Ипполитова-Иванова. Хор записал компакт-диск «Шедевры отечественной хоровой классики» с произведениями XVIII—XXI вв.еков и "Всенощное бдение" Рахманинова (к 150-летию со дня рождения композитора, совместно с Капеллой России имени А. А. Юрлова).

В дальнейшем хор возглавляли прославленные дирижеры: Игорь Агафонников (1980−1987), Владимир Минин (1987−1990), Евгений Тытянко (1991−1995), Игорь Раевский (1995−2007), Борис Тевлин (2008−2012), Евгений Волков (2012−2019), Геннадий Дмитряк (2020- 2024). С сезона 2024/25 коллектив возглавляет Екатерина Антоненко.

Коллектив неоднократно принимал участие в мировых и российских премьерах сочинений ХХ-XXI веков, среди которых Мissa Brevis Кодая, Реквием Лигети, Симфония № 2 («ЯОНИМЫ») и Симфония № 3 («Земля») Дранги, опера «Ася» Ипполитова-Иванова. Хор записал компакт-диск «Шедевры отечественной хоровой классики» с произведениями XVIII—XXI вв.еков и "Всенощное бдение" Рахманинова (к 150-летию со дня рождения композитора, совместно с Капеллой России имени А. А. Юрлова).

ЕКАТЕРИНА АНТОНЕНКО

Художественный руководитель и главный дирижер

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

РУССКИЙ ХОР ИМЕНИ А. В. СВЕШНИКОВА

РУССКИЙ ХОР ИМЕНИ А. В. СВЕШНИКОВА

Госхор представляет сольные программы на лучших концертных сценах страны, сотрудничает с ведущими российскими оркестрами. В октябре 2021 года на сцене Большого зала Московской консерватории состоялся праздничный концерт, посвященный 85-летию коллектива.

Хор активно гастролирует по России. Яркие события последних лет — выступление коллектива у Ржевского мемориала Совет скому солдату на церемонии закрытия Международной военно-исторической поисковой экспедиции; участие в торжествах в Волгограде, посвященных 80-й годовщине Сталинградской битвы; выступления на Международном фестивале имени М. Ф. Гривского в Пскове. Коллектив активно сотрудничает с Московским театром «Модерн», где задействован в постановке масштабного спектакля-мистерии Юрия Грымова «Война и мир» по роману Льва Толстого.

Одним из значительных событий музыкальной жизни Москвы стал открывшийся в 2022 году Фестиваль двух хоров, организованный совместно Госхором имени А. В. Свешникова и Госкапеллой России имени А. А. Юрлова под руководством Геннадия Дмитряка.

Хор активно гастролирует по России. Яркие события последних лет — выступление коллектива у Ржевского мемориала Совет скому солдату на церемонии закрытия Международной военно-исторической поисковой экспедиции; участие в торжествах в Волгограде, посвященных 80-й годовщине Сталинградской битвы; выступления на Международном фестивале имени М. Ф. Гривского в Пскове. Коллектив активно сотрудничает с Московским театром «Модерн», где задействован в постановке масштабного спектакля-мистерии Юрия Грымова «Война и мир» по роману Льва Толстого.

Одним из значительных событий музыкальной жизни Москвы стал открывшийся в 2022 году Фестиваль двух хоров, организованный совместно Госхором имени А. В. Свешникова и Госкапеллой России имени А. А. Юрлова под руководством Геннадия Дмитряка.