MUSICA RITUALIS

ÎLE THÉLÈME ENSEMBLE

19 ЯНВАРЯ

19:00

ПРОГРАММА

I отделение

Бенджамин Бриттен (1913−1976)

Кантикль № 2 «Авраам и Исаак» для альта, тенора и фортепиано, соч. 51 (1952)

На текст мистерии «Истории Лота и Авраама»

София Губайдулина (1931−2025)

«Ein Engel…» («Ангел…»)

для меццо-сопрано и контрабаса (1994)

Стихи Эльзы Ласкер-Шюлер

(российская премьера)

Александр Вустин (1943−2020)

«Блаженны нищие духом» для голоса и камерного ансамбля (1988)

Текст из Евангелия от Матфея

Виктор Екимовский (1947−2024)

«Стихъ на скончанiе вѣка сего» для голоса, бас-кларнета и ударных. Композиция 84 (2001)

На русские фольклорные тексты XIX века

Кантикль № 2 «Авраам и Исаак» для альта, тенора и фортепиано, соч. 51 (1952)

На текст мистерии «Истории Лота и Авраама»

София Губайдулина (1931−2025)

«Ein Engel…» («Ангел…»)

для меццо-сопрано и контрабаса (1994)

Стихи Эльзы Ласкер-Шюлер

(российская премьера)

Александр Вустин (1943−2020)

«Блаженны нищие духом» для голоса и камерного ансамбля (1988)

Текст из Евангелия от Матфея

Виктор Екимовский (1947−2024)

«Стихъ на скончанiе вѣка сего» для голоса, бас-кларнета и ударных. Композиция 84 (2001)

На русские фольклорные тексты XIX века

II отделение

Арво Пярт (р. 1935)

«Ein Wallfahrtslied» («Песнь пилигрима») для мужского голоса и струнного квартета (1984/1996)

На текст 121 (120) псалма

Петерис Васкс (р. 1946)

«The Fruit of Silence» («Плод молчания») (2013)

Редакция для фортепианного квинтета (2015)

(российская премьера)

Николай Корндорф (1947−2001)

«Are You Ready, Brother?» Трио для фортепиано, скрипки и виолончели (1996)

«Ein Wallfahrtslied» («Песнь пилигрима») для мужского голоса и струнного квартета (1984/1996)

На текст 121 (120) псалма

Петерис Васкс (р. 1946)

«The Fruit of Silence» («Плод молчания») (2013)

Редакция для фортепианного квинтета (2015)

(российская премьера)

Николай Корндорф (1947−2001)

«Are You Ready, Brother?» Трио для фортепиано, скрипки и виолончели (1996)

АННОТАЦИИ

Религиозная сфера является одним из самых важных компонентов музыки Бриттена. На всем протяжении творческого пути композитор создает произведения в церковных и паралитургических жанрах, часто давая им новую трактовку, в которой религиозновечное совмещается с современным и актуальным. Через обращение к духовным жанрам или библейским сюжетам происходит осмысление проблем современного общества; в частности, большое количество сочинений Бриттен посвятил антивоенной теме.

Кантикль II «Авраам и Исаак» для альта, тенора и фортепиано был создан в 1952 году в "оперный" период творчества Бриттена, что значительно повлияло на его стиль. Произведение написано в духе оперной сцены, и партии персонажей получают типично оперное воплощение. Здесь присутствуют традиционные оперные формы — дуэты (например, дуэт согласия), речитативы, выразительные сольные ариозо.

Либретто основано на сюжете из средневекового сборника мистерий Честерского цикла (Chester Mystery Plays, XV век), использованном с сокращениями и адаптированном к современному английскому языку. К Честерскому мираклю Бриттен обращается здесь впервые. Впоследствии композитор вернется к нему при создании детской оперы «Ноев ковчег». Этот выбор уже говорит нам о многом. В сравнении с мистерией библейский текст (Быт. 22:1−19) воспринимается как аскетичное повествование: текст мистерии имеет довольно простое изложение, способное донести основные мысли до самого неискушенного слушателя. Возможно, Бриттен избрал этот источник также из-за особой поэтичности.

Обращение к мираклю уже указывает на возможное оперное воплощение сюжета, так как сам жанр миракля предполагает театральность (что отражено и в названии — именно «Play» как «игра»).

Продолжая традицию английских церковных представлений, Бриттен воплощает ее по-своему, сознательно актуализируя. Он излагает текст адаптированным, современным языком, значительно сокращает объем первоисточника, а некоторые строки перерабатывает либо дописывает, чтобы при изъятии большого количества строф сохранился смысл. Подобное достраивание требовалось ему, вероятно, для создания более концентрированной, лаконичной и четкой формы, но таким образом композитор также расставляет определенные акценты, подчеркивая семантически наиболее важные для него фрагменты.

Несмотря на то, что Аврааму здесь отведено большее место, в центре кантикля стоит жертвенный образ Исаака. Именно он для Бриттена был первостепенным, и именно жертвенные образы получат распространение в творчестве Бриттена (от его опер до «Военного реквиема»). В самой главе книги Бытия, откуда берется сюжетная фабула, как и в других немногочисленных главах этой книги, где упоминается Исаак, данный персонаж не является активным действующим лицом.

Кантикль II «Авраам и Исаак» для альта, тенора и фортепиано был создан в 1952 году в "оперный" период творчества Бриттена, что значительно повлияло на его стиль. Произведение написано в духе оперной сцены, и партии персонажей получают типично оперное воплощение. Здесь присутствуют традиционные оперные формы — дуэты (например, дуэт согласия), речитативы, выразительные сольные ариозо.

Либретто основано на сюжете из средневекового сборника мистерий Честерского цикла (Chester Mystery Plays, XV век), использованном с сокращениями и адаптированном к современному английскому языку. К Честерскому мираклю Бриттен обращается здесь впервые. Впоследствии композитор вернется к нему при создании детской оперы «Ноев ковчег». Этот выбор уже говорит нам о многом. В сравнении с мистерией библейский текст (Быт. 22:1−19) воспринимается как аскетичное повествование: текст мистерии имеет довольно простое изложение, способное донести основные мысли до самого неискушенного слушателя. Возможно, Бриттен избрал этот источник также из-за особой поэтичности.

Обращение к мираклю уже указывает на возможное оперное воплощение сюжета, так как сам жанр миракля предполагает театральность (что отражено и в названии — именно «Play» как «игра»).

Продолжая традицию английских церковных представлений, Бриттен воплощает ее по-своему, сознательно актуализируя. Он излагает текст адаптированным, современным языком, значительно сокращает объем первоисточника, а некоторые строки перерабатывает либо дописывает, чтобы при изъятии большого количества строф сохранился смысл. Подобное достраивание требовалось ему, вероятно, для создания более концентрированной, лаконичной и четкой формы, но таким образом композитор также расставляет определенные акценты, подчеркивая семантически наиболее важные для него фрагменты.

Несмотря на то, что Аврааму здесь отведено большее место, в центре кантикля стоит жертвенный образ Исаака. Именно он для Бриттена был первостепенным, и именно жертвенные образы получат распространение в творчестве Бриттена (от его опер до «Военного реквиема»). В самой главе книги Бытия, откуда берется сюжетная фабула, как и в других немногочисленных главах этой книги, где упоминается Исаак, данный персонаж не является активным действующим лицом.

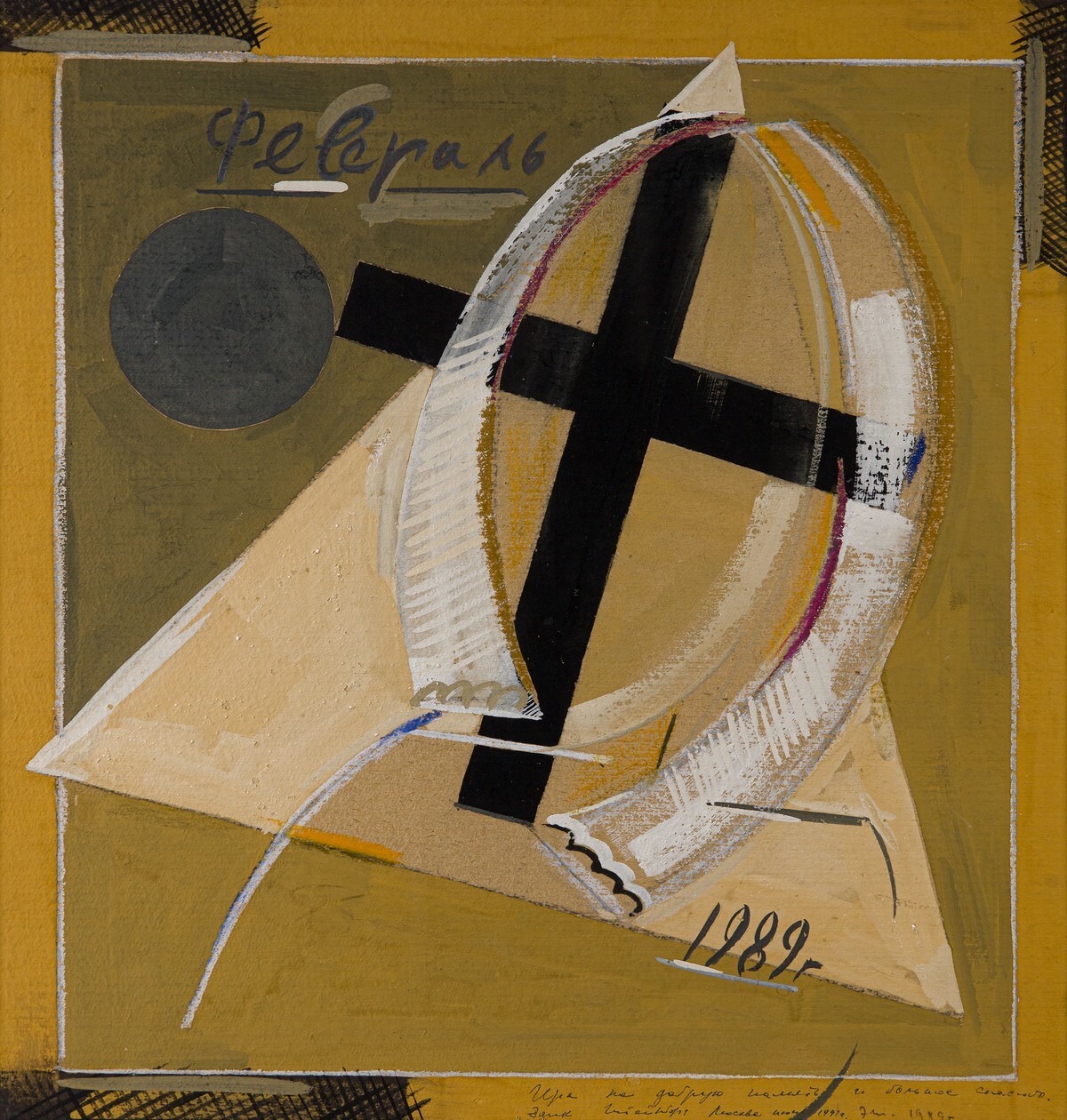

Эдуард Штейнберг

Февраль

1989

Картон, гуашь. 47,3 × 45,3

Коллекция Музея AZ

Февраль

1989

Картон, гуашь. 47,3 × 45,3

Коллекция Музея AZ

Бриттен же интересуется именно жертвенным образом, что вызывает у нас ассоциации с барочной традицией. Еще Джакомо Кариссими в «Иеффае» особое внимание уделяет образу дочери главного героя (несмотря на то, что ее имя даже не названо).

Также к барочной традиции отсылает решение партии Бога, которая поручена не отдельному голосу, а дуэту тенора и альта (по отдельности исполняющих партии Авраама и Исаака соответственно). Это позволило придать речи Бога особый внеличностный характер. Одним из исторических прототипов такого решения может быть «История Воскресения» (1623) Генриха Шютца, в которой партии Иисуса и Марии двухголосны. Традиция подобной трактовки божественных образов восходит к композитору XVI века Антонио Сканделло.

Основное действие, разворачивающееся в диалоге между Авраамом (тенор) и Исааком (альт), обрамляют пролог и заключение, где главное действующее лицо — Бог. Его речь поручена, как уже было сказано, дуэту тенора и альта, поющих силлабически, в одном ритме, и имеющих общий мелодический контур. При этом в кантикле образуется музыкальная арка: в заключении дается «реприза» материала пролога (при появлении Бога звучит та же музыка, что была в прологе).

Кристина Агаронян. Жертвоприношение Исаака в музыке Бриттена и Стравинского

(Научный вестник Московской консерватории. № 4. 2017)

Также к барочной традиции отсылает решение партии Бога, которая поручена не отдельному голосу, а дуэту тенора и альта (по отдельности исполняющих партии Авраама и Исаака соответственно). Это позволило придать речи Бога особый внеличностный характер. Одним из исторических прототипов такого решения может быть «История Воскресения» (1623) Генриха Шютца, в которой партии Иисуса и Марии двухголосны. Традиция подобной трактовки божественных образов восходит к композитору XVI века Антонио Сканделло.

Основное действие, разворачивающееся в диалоге между Авраамом (тенор) и Исааком (альт), обрамляют пролог и заключение, где главное действующее лицо — Бог. Его речь поручена, как уже было сказано, дуэту тенора и альта, поющих силлабически, в одном ритме, и имеющих общий мелодический контур. При этом в кантикле образуется музыкальная арка: в заключении дается «реприза» материала пролога (при появлении Бога звучит та же музыка, что была в прологе).

Кристина Агаронян. Жертвоприношение Исаака в музыке Бриттена и Стравинского

(Научный вестник Московской консерватории. № 4. 2017)

Духовность творчества Губайдулиной, идущая от глубочайшей пронизанности ее сознания духовностью в прямом смысле слова — потребностью в вере и идеями веры, охватила широчайший комплекс «объектов».

Крещеная в православие по собственному выбору, во взрослом состоянии (1970), свою религиозность она не замкнула в рамках одной конфессии и всегда искала общее в разных (христианских) вероисповеданиях: и в плане обращения к частям богослужебного чина (офферторий, аллилуия), и в плане стилистики (тема струнных в «Семи словах» — общая для византийской, григорианской и знаменной монодии). «Страсти по Иоанну», завершенные ею в 2000 году, написаны на русский текст, потому что слова общехристианского Евангелия именно на русском языке представлялись ей более экспрессивными. Через все ее долголетнее творчество пунктирно проходят идеи-образы Бога-вечности, вселенной-творения, человекатвари, апокалипсиса-расплаты.

Будучи верующей, но не догматически, Губайдулина прониклась расположением к антропософии — духовному течению, вовсе не благословляемому христианской церковью. Оно, в частности, в целях создания новой духовности оккультно истолковывало то же христианство («христософия») и устами Р. Штайнера критиковало католическую церковь. Антропософия декларирует определенный стиль и образ жизни (особые детские школы, лечебные учреждения, виды художественного творчества). Созвучность духа губайдулинского творчества многим существенным сторонам этого учения очевидно обнаружилась на ее фестивале, проведенном в Дорнахе (1998, Швейцария), международном антропософском центре, где музыка звучала в самом «храме» антропософии — фантастическом Гётеануме, на вершине холма. Наиболее общим ментальным свойством и этой философии, и музыки композитора является произрастание духовных интенций из природной первичности. Ситуация первичной натуральности — и есть самая естественная среда для бытования музыки Губайдулиной: в ней — только натуральные, не электронные инструменты, самостоятельна жизнь флажолетов, вибрато, всевозможных пиццикато, творимых человеческой рукой, экспрессивных, но естественных способов пения и говорения…

Крещеная в православие по собственному выбору, во взрослом состоянии (1970), свою религиозность она не замкнула в рамках одной конфессии и всегда искала общее в разных (христианских) вероисповеданиях: и в плане обращения к частям богослужебного чина (офферторий, аллилуия), и в плане стилистики (тема струнных в «Семи словах» — общая для византийской, григорианской и знаменной монодии). «Страсти по Иоанну», завершенные ею в 2000 году, написаны на русский текст, потому что слова общехристианского Евангелия именно на русском языке представлялись ей более экспрессивными. Через все ее долголетнее творчество пунктирно проходят идеи-образы Бога-вечности, вселенной-творения, человекатвари, апокалипсиса-расплаты.

Будучи верующей, но не догматически, Губайдулина прониклась расположением к антропософии — духовному течению, вовсе не благословляемому христианской церковью. Оно, в частности, в целях создания новой духовности оккультно истолковывало то же христианство («христософия») и устами Р. Штайнера критиковало католическую церковь. Антропософия декларирует определенный стиль и образ жизни (особые детские школы, лечебные учреждения, виды художественного творчества). Созвучность духа губайдулинского творчества многим существенным сторонам этого учения очевидно обнаружилась на ее фестивале, проведенном в Дорнахе (1998, Швейцария), международном антропософском центре, где музыка звучала в самом «храме» антропософии — фантастическом Гётеануме, на вершине холма. Наиболее общим ментальным свойством и этой философии, и музыки композитора является произрастание духовных интенций из природной первичности. Ситуация первичной натуральности — и есть самая естественная среда для бытования музыки Губайдулиной: в ней — только натуральные, не электронные инструменты, самостоятельна жизнь флажолетов, вибрато, всевозможных пиццикато, творимых человеческой рукой, экспрессивных, но естественных способов пения и говорения…

А с другой стороны, казалось бы, совсем противоположное — рафинированный интеллектуализм: пифагорейского толка операции с числами, вера в мистику и символику цифр. Именно в 90-e годы последнее составило особую предкомпозиционную задачу, когда Губайдулина начала оформлять целые цифровые «предпроизведения».

Лабиринт творчества Софии Губайдулиной 90-х годов репрезентирует музыкальное искусство уже не как концерт, а как некий духовный ритуал, в котором реализуется человеческое бытие, сверхбытие и инобытие.

Валентина Холопова. София Губайдулина

(М.: Композитор, 2020)

Ein Engel schreiet unsichtbar durch unsere Stadt,

Zu sammeln Liebe für den Heimgekehrten,

Der noch den Nächsten — über sich — geliebet hat. —

Schon eine Träne für den Liebeswerten,

Ein Auge, das für seine Seele leuchtet,

Ein reines Wort, von deines Mundes rotem Blatt —

Für ihn, dem alle Sorgen ihr gebeichtet;

In seinem herben Troste lag schon seine Tat.

Эльза Ласкер-Шюлер

Ангел — невидимый — кричит в нашем городе,

Чтобы собрать любовь к тому, кто вернулся домой,

Кто по-прежнему любил ближнего — больше, чем себя. —

Хотя бы одну слезу любимому существу,

Один взгляд, просиявший его душе,

Одно чистое слово с красного листа твоих губ —

Ему, кому вы открывали все свои беды;

В его горьком утешении и было его деянье.

Прозаический перевод Ольги Седаковой

Лабиринт творчества Софии Губайдулиной 90-х годов репрезентирует музыкальное искусство уже не как концерт, а как некий духовный ритуал, в котором реализуется человеческое бытие, сверхбытие и инобытие.

Валентина Холопова. София Губайдулина

(М.: Композитор, 2020)

Ein Engel schreiet unsichtbar durch unsere Stadt,

Zu sammeln Liebe für den Heimgekehrten,

Der noch den Nächsten — über sich — geliebet hat. —

Schon eine Träne für den Liebeswerten,

Ein Auge, das für seine Seele leuchtet,

Ein reines Wort, von deines Mundes rotem Blatt —

Für ihn, dem alle Sorgen ihr gebeichtet;

In seinem herben Troste lag schon seine Tat.

Эльза Ласкер-Шюлер

Ангел — невидимый — кричит в нашем городе,

Чтобы собрать любовь к тому, кто вернулся домой,

Кто по-прежнему любил ближнего — больше, чем себя. —

Хотя бы одну слезу любимому существу,

Один взгляд, просиявший его душе,

Одно чистое слово с красного листа твоих губ —

Ему, кому вы открывали все свои беды;

В его горьком утешении и было его деянье.

Прозаический перевод Ольги Седаковой

Вспоминая о давнем московском концерте, где впервые в России исполнялось одно из авангардных сочинений [Штокхаузена], Вустин говорил так: «Музыка превратилась в акт, событие, переживая которое мы не просто сидим и слушаем то, что нам предлагают, но и сами в этом участвуем. Потом исполнение этого сочинения вылилось в непосредственное действие, хотя это не обязательно должно было выразиться так уж прямо. Но тогда исполнители, сцепившись руками, самым естественным образом стали двигаться по кругу, увлекая за собой публику. Я, как человек немного скованный, не принял участия, но важен сам факт: музыка, выходящая за рамки пассивного созерцания, слушания, музыка как ритуал (или это слишком высокопарное слово?), в общем — событие… Тогда меня это потрясло…»

Музыка, которая становится чем-то большим, нежели это предполагается традиционным концертным обиходом, — эта идея захватила и уже не отпустила композитора. То же самое он услышал в народном искусстве: «Я понимаю, что музыка, по крайней мере лучшая ее часть, всегда ритуальна. Но фольклор — это нечто большее. Я был на Севере и слышал, как пела плакальщица: такое нельзя изобразить, это уже как необходимость, просто как судьба. Я плохо все это могу объяснить, но хочу сказать, что этого же ищу, когда сам пишу».

Слово у Вустина многослойно, и его роль не сводится к «разъяснению» смысла сочинения. Композитору гораздо важнее создать с помощью словесного ряда широкий спектр ассоциаций, неожиданных и нередко парадоксальных. Нечто подобное слышится и в тех произведениях Вустина, где он прямо обращается к литургическим текстам и жанрам. По сути, композитор вступает с ними в напряженный диалог, где само сакральное слово становится предметом драматического «обсуждения».

Светлана Савенко. Александр Вустин: «Время нужно ценить» (Музыкальная академия. № 1. 2013)

Это легко, с удовольствием написанное в два-три дня сочинение. Буквально сразу, одним махом, что бывает у меня чрезвычайно редко. И при этом никаких числовых расчетов в нем нет… Хотя одновременно мне кажется, что в этом сочинении, как и в моем «Слове…» или «Дне рождения Пекарского» есть все-таки и некий бессознательный расчет, который, может быть, является результатом моего опыта рационального, так сказать, который уже не может не действовать подспудно, даже когда работаешь не рассчитывая. Но когда это получается, меня это даже больше радует, нежели когда осознаешь, что делаешь. Наверное, тут должно быть какое-то равновесие того и другого, хотя в данном случае это абсолютно бессознательное явление, вот как в каком-то таком блаженном состоянии сделанная вещь.

Стихи я взял с третьего по восьмой (это по нумерации из «Нагорной проповеди», 5-я глава Евангелия от Матфея) — шесть стихов — шесть блаженств. Наверное, это в каноническом аспекте даже недопустимо — выхватывать какую-то часть из общего текста.

Музыка, которая становится чем-то большим, нежели это предполагается традиционным концертным обиходом, — эта идея захватила и уже не отпустила композитора. То же самое он услышал в народном искусстве: «Я понимаю, что музыка, по крайней мере лучшая ее часть, всегда ритуальна. Но фольклор — это нечто большее. Я был на Севере и слышал, как пела плакальщица: такое нельзя изобразить, это уже как необходимость, просто как судьба. Я плохо все это могу объяснить, но хочу сказать, что этого же ищу, когда сам пишу».

Слово у Вустина многослойно, и его роль не сводится к «разъяснению» смысла сочинения. Композитору гораздо важнее создать с помощью словесного ряда широкий спектр ассоциаций, неожиданных и нередко парадоксальных. Нечто подобное слышится и в тех произведениях Вустина, где он прямо обращается к литургическим текстам и жанрам. По сути, композитор вступает с ними в напряженный диалог, где само сакральное слово становится предметом драматического «обсуждения».

Светлана Савенко. Александр Вустин: «Время нужно ценить» (Музыкальная академия. № 1. 2013)

Это легко, с удовольствием написанное в два-три дня сочинение. Буквально сразу, одним махом, что бывает у меня чрезвычайно редко. И при этом никаких числовых расчетов в нем нет… Хотя одновременно мне кажется, что в этом сочинении, как и в моем «Слове…» или «Дне рождения Пекарского» есть все-таки и некий бессознательный расчет, который, может быть, является результатом моего опыта рационального, так сказать, который уже не может не действовать подспудно, даже когда работаешь не рассчитывая. Но когда это получается, меня это даже больше радует, нежели когда осознаешь, что делаешь. Наверное, тут должно быть какое-то равновесие того и другого, хотя в данном случае это абсолютно бессознательное явление, вот как в каком-то таком блаженном состоянии сделанная вещь.

Стихи я взял с третьего по восьмой (это по нумерации из «Нагорной проповеди», 5-я глава Евангелия от Матфея) — шесть стихов — шесть блаженств. Наверное, это в каноническом аспекте даже недопустимо — выхватывать какую-то часть из общего текста.

Владимир Янкилевский

Из серии «Тема и импровизация»

1962

Фанера, масло. 85,5 × 124 × 2

Коллекция Музея AZ

Из серии «Тема и импровизация»

1962

Фанера, масло. 85,5 × 124 × 2

Коллекция Музея AZ

Но в музыкальном смысле меня оправдывает то, что слова «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» — это как бы некий финал внутри всего. Я увидел, я почувствовал музыкальную форму в этих шести блаженствах.

И действительно, первое блаженство — «Нищие духом» — это очень большая загадка, которая до сих пор толкуется по-разному. Что за «нищие духом»? И что это за нищета духа? Смысл этого, по-моему, в глубинах религиозного чувства. Мне кажется, может быть, не было бы такого романа, как «Идиот» Достоевского, если бы не было вот этих «нищих духом». Это размышление о том, что человек, стремясь к познанию, в чем-то нарушает соглашение с Богом: не срывай от «древа познания», не стремись туда, куда тебе не позволено. Вот поэтому Бог любит нищих духом, нищих — простых, как дети. «Будьте как дети» — сказано у Него. И в этом смысле он любит и Юродивого в «Борисе Годунове», например. И народ его почитает как блаженного, как божьего человека. Божий человек! Вот что такое «нищий духом», по-моему. И после слов: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны милостивые, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды» — шестое блаженство — «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» звучит как некая завершенность.

А больше, собственно говоря, здесь и сказать нечего. Простейшая элементарная ткань четырехголосная, почти неизменный бас ми на протяжении всего сочинения, который только в момент, когда «они Бога узрят», сменяется на ля. И таким образом произведение переходит в ля, а все остальное носит предыктовый характер и разрешается только вот в этом моменте. Этому сочинению повезло больше других: оно много исполнялось и дважды записывалось.

Дмитрий Шульгин. Музыкальные истины Александра Вустина: По материалам бесед (М.: Композитор, 2008)

И действительно, первое блаженство — «Нищие духом» — это очень большая загадка, которая до сих пор толкуется по-разному. Что за «нищие духом»? И что это за нищета духа? Смысл этого, по-моему, в глубинах религиозного чувства. Мне кажется, может быть, не было бы такого романа, как «Идиот» Достоевского, если бы не было вот этих «нищих духом». Это размышление о том, что человек, стремясь к познанию, в чем-то нарушает соглашение с Богом: не срывай от «древа познания», не стремись туда, куда тебе не позволено. Вот поэтому Бог любит нищих духом, нищих — простых, как дети. «Будьте как дети» — сказано у Него. И в этом смысле он любит и Юродивого в «Борисе Годунове», например. И народ его почитает как блаженного, как божьего человека. Божий человек! Вот что такое «нищий духом», по-моему. И после слов: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны милостивые, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды» — шестое блаженство — «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» звучит как некая завершенность.

А больше, собственно говоря, здесь и сказать нечего. Простейшая элементарная ткань четырехголосная, почти неизменный бас ми на протяжении всего сочинения, который только в момент, когда «они Бога узрят», сменяется на ля. И таким образом произведение переходит в ля, а все остальное носит предыктовый характер и разрешается только вот в этом моменте. Этому сочинению повезло больше других: оно много исполнялось и дважды записывалось.

Дмитрий Шульгин. Музыкальные истины Александра Вустина: По материалам бесед (М.: Композитор, 2008)

Виктор Екимовский

(1947–2024)

(1947–2024)

«СТИХЪ НА СКОНЧАНIЕ ВѢКА СЕГО»

для голоса, бас-кларнета и ударных. Композиция 84 (2001)

На русские фольклорные тексты XIX века

для голоса, бас-кларнета и ударных. Композиция 84 (2001)

На русские фольклорные тексты XIX века

Виктор Екимовский

(1947–2024)

(1947–2024)

«СТИХЪ НА СКОНЧАНIЕ ВѢКА СЕГО»

для голоса, бас-кларнета и ударных. Композиция 84 (2001)

На русские фольклорные тексты XIX века

для голоса, бас-кларнета и ударных. Композиция 84 (2001)

На русские фольклорные тексты XIX века

Cледующее мое сочинение связано с русским фольклором, более того, написано на подлинный народный текст. Написано оно для голоса, бас-кларнета и ударных. Всему виной двойной заказ: первый исходил от Олега Танцова, собиравшего программу для своей знакомой немецкой певицы Ульрики Твиттенхоф. Отнесся я к этому предложению скептически (Екимовский и вокал, как «гений и злодейство — две вещи несовместные») и вскоре почти забыл о нем. Второй заказ последовал от Бориса Филановского — он придумал любопытный концерт-конкурс под названием «Пифийские игры», где победителя будет определять публика — исполняются безымянные сочинения. Была определена и конкретная тематика — русские духовные стихи о Страшном Суде. Что ж такое, опять просят вокальное сочинение (вновь скепсис), но Филановский был настойчив.

Поразмыслив, я решил убить двух зайцев и, скрывая свой непристойный умысел (а приоритет первородства для исполнителей архиважен), засел за вокальную работу. Выбрал я текст некоего Филимона (а может, Ферапонта, помню, что кого-то на "ф"), урезал его, скомпоновал, отшлифовал, и получилось весьма стройное либретто вокруг идеи конца света. Музыкальный язык привиделся в экспрессионистской ауре (мотивы-то апокалипсические), а в качестве основной фактурной модели примерещилась каноническая имитация — в звуковысотном параметре для голоса и бас-кларнета, в ритмическом для всех трех партий. Никаких особых стилистических новшеств не придумалось — неметризованная полуалеторическая фактура с арсеналом вокальных и инструментальных приемов из авангардной эпохи; [Вячеслав] Рожновский после премьеры так и сказал: «подозрительно похоже на денисовские „Плачи“». Из технических выдумок можно разве что отметить своеобразный способ записи бас-кларнета на двух нотных станах (первый со скрипичным ключом, второй с басовым), от которых остались только крайние линейки с подразумевающейся между ними нотой до первой октавы.

К первому исполнению первыми подобрались петербуржцы — концерт назывался «Война с поэзией», кроме меня в нем еще участвовали Анатолий Королёв, Александр Попов, Роман Рудица и москвичка Ираида Юсупова.

Поразмыслив, я решил убить двух зайцев и, скрывая свой непристойный умысел (а приоритет первородства для исполнителей архиважен), засел за вокальную работу. Выбрал я текст некоего Филимона (а может, Ферапонта, помню, что кого-то на "ф"), урезал его, скомпоновал, отшлифовал, и получилось весьма стройное либретто вокруг идеи конца света. Музыкальный язык привиделся в экспрессионистской ауре (мотивы-то апокалипсические), а в качестве основной фактурной модели примерещилась каноническая имитация — в звуковысотном параметре для голоса и бас-кларнета, в ритмическом для всех трех партий. Никаких особых стилистических новшеств не придумалось — неметризованная полуалеторическая фактура с арсеналом вокальных и инструментальных приемов из авангардной эпохи; [Вячеслав] Рожновский после премьеры так и сказал: «подозрительно похоже на денисовские „Плачи“». Из технических выдумок можно разве что отметить своеобразный способ записи бас-кларнета на двух нотных станах (первый со скрипичным ключом, второй с басовым), от которых остались только крайние линейки с подразумевающейся между ними нотой до первой октавы.

К первому исполнению первыми подобрались петербуржцы — концерт назывался «Война с поэзией», кроме меня в нем еще участвовали Анатолий Королёв, Александр Попов, Роман Рудица и москвичка Ираида Юсупова.

Состоялся он в январе 2002 года, в великолепном Белом зале Мраморного дворца, в котором нельзя не играть так же великолепно, что и было продемонстрировано ансамблем под управлением Фёдора Леднёва (пишется он как eNsemble). Редко сталкиваешься с готовым исполнением на первой репетиции — а произошло это именно так. Особенно меня поразила вокалистка — Ангелина Дашковская, хоровая воспитанница, которая практически впервые соприкоснулась с современной музыкой (об этом мне рассказали на банкете ее родители, восхищенные и моей музыкой, и ее пением). Пела она действительно вдохновенно, эмоционально и точно, да и инструментальные ребята играли качественно и с отдачей. Публика по достоинству оценила их мастерство, а может чуть-чуть и мое, и мы получили второе место (буквально несколько голосов не хватило до победы).

Второе «первое» исполнение состоялось в ноябре того же года, на фестивале «Московская осень». Обещавшая приехать Твиттенхоф приехала, и в ее исполнении прозвучали новые сочинения Павленко, Шутя и мой «Стихъ». Конечно, я утаил от нее факт петербургской премьеры и усиленно делал вид, что впервые слышу это сочинение. Здесь оно прозвучало тоже хорошо, хотя подкачал не совсем чистый русский язык певицы, но в целом я остался доволен, и прежде всего блистательной игрой Олега Танцова (несомненно, бас-кларнет был лучше, чем в Питере).

Исполнители тоже остались довольны, а Танцову мой опус так пришелся по душе, что он включил его в программу своего юбилейного концерта (на 50-летие) в 2007 году. Я не смог побывать на нем — отсутствовал в Москве, но дошли сведения, что сочинение прозвучало очень эффектно и впечатляюще. Певицей выступила Светлана Савенко, и я не сомневаюсь, что спела она все превосходно. Как-то при встрече наш универсальный профессор-музыковедвокалист высказала теплые слова по поводу моей композиции, — а она не шибко падкая на комплименты, это дорогого стоит…

Виктор Екимовский. Автомонография (М.: Музиздат, 2008)

Второе «первое» исполнение состоялось в ноябре того же года, на фестивале «Московская осень». Обещавшая приехать Твиттенхоф приехала, и в ее исполнении прозвучали новые сочинения Павленко, Шутя и мой «Стихъ». Конечно, я утаил от нее факт петербургской премьеры и усиленно делал вид, что впервые слышу это сочинение. Здесь оно прозвучало тоже хорошо, хотя подкачал не совсем чистый русский язык певицы, но в целом я остался доволен, и прежде всего блистательной игрой Олега Танцова (несомненно, бас-кларнет был лучше, чем в Питере).

Исполнители тоже остались довольны, а Танцову мой опус так пришелся по душе, что он включил его в программу своего юбилейного концерта (на 50-летие) в 2007 году. Я не смог побывать на нем — отсутствовал в Москве, но дошли сведения, что сочинение прозвучало очень эффектно и впечатляюще. Певицей выступила Светлана Савенко, и я не сомневаюсь, что спела она все превосходно. Как-то при встрече наш универсальный профессор-музыковедвокалист высказала теплые слова по поводу моей композиции, — а она не шибко падкая на комплименты, это дорогого стоит…

Виктор Екимовский. Автомонография (М.: Музиздат, 2008)

«Многое и многообразное только сбивает меня с толку, я должен искать Единое. Что представляет собой это Единое, и как я могу найти подход к нему? Есть много обликов совершенства, все неважное отпадает». Свое стремление ко всеобъемлющему единству Арво Пярт поясняет яркими образами. В интервью 1968 года он уподобил его математическому процессу сокращения: «До некоторой степени это можно сравнить с тем, как если бы мы должны были представить одно число (к примеру, единицу) в виде очень сложной дроби с большим числом промежуточных вычислений. Путь к решению представляет собой длительный и трудоемкий процесс, однако истина заключается в редукции. Если мы исходим из того, что аналогичное решение (единица) связывает ряд различных дробей (эпох, судеб), то эта единица представляет собой нечто большее, чем решение одной-единственной дроби. Она явится правильным решением для всех исчислений в дробях (всех эпох, человеческих судеб), и она существовала всегда… Это означает, что чем более обобщенным и ясным является осознание этого окончательного решения (единицы), тем более современным является художественное произведение». В более позднем интервью Пярт говорил о ядре, которого необходимо достичь. Этот образ, с одной стороны, вызывает ассоциации с ядром биологической клетки (с его содержащими всю информацию хромосомами). С другой стороны, он ассоциируется с физическим ядром атома (с его потенциальной внутренней энергией, высвобождающейся в процессе расщепления). «В процессе сочинения я всегда вначале должен найти ядро, из которого в итоге вырастает произведение. Прежде всего я должен добраться до этого ядра».

Единица в музыке — это преобразование в простейшую форму ее основополагающих «единств»: мелодического, гармонического и композиционного. Этим простейшим, хоть и делимым (подобно ядру клетки и атома) элементом музыки является отдельный звук.

Если построение мелодики на одном обособленном тоне является выражением «единого» (о котором мы говорили вначале) в его наиболее радикальной форме, то в более широком смысле воплощениями «единого» являются и повторения звука на одной и той же («einer») высоте. Силлабическое интонирование на одном тоне ярко представлено в двух произведениях Пярта: «Wallfahrtslied» («Песни пилигрима» на текст 121-го (120-го) псалма), и «My Heart’s in the Highlands» («В горах мое сердце» на слова шотландского поэта Роберта Бёрнса). В обоих случаях статика в мелодической линии компенсируется движением в инструментальной партии, благодаря которому один и тот же тон мелодии оказывается в непрерывно меняющемся звуковом контексте, что позволяет этому тону звучать всякий раз по-новому. Основой этого движения в «Wallfahrtslied» выступает восходящая хроматическая гамма; в «My Heart’s» гамма f-moll, расширяющаяся в волнообразном движении в басу (f-g-f-esf-g-as-g-f и т. д.), подобно тому, как это происходит в обеих частях «Tabula rasa».

Псалмодия в обоих произведениях движется между двумя звуками одного и того же центрального минорного трезвучия. Этот прием, при котором многозвучное — в данном случае инструментальное — мелодическое движение противопоставляется повторяющемуся тону как истоку единого тонального развития, предоставляет еще одну возможность для введения категории «единого» в общий поток музыкального движения и тем самым позволяет приблизиться к его эстетическому постижению.

Единица в музыке — это преобразование в простейшую форму ее основополагающих «единств»: мелодического, гармонического и композиционного. Этим простейшим, хоть и делимым (подобно ядру клетки и атома) элементом музыки является отдельный звук.

Если построение мелодики на одном обособленном тоне является выражением «единого» (о котором мы говорили вначале) в его наиболее радикальной форме, то в более широком смысле воплощениями «единого» являются и повторения звука на одной и той же («einer») высоте. Силлабическое интонирование на одном тоне ярко представлено в двух произведениях Пярта: «Wallfahrtslied» («Песни пилигрима» на текст 121-го (120-го) псалма), и «My Heart’s in the Highlands» («В горах мое сердце» на слова шотландского поэта Роберта Бёрнса). В обоих случаях статика в мелодической линии компенсируется движением в инструментальной партии, благодаря которому один и тот же тон мелодии оказывается в непрерывно меняющемся звуковом контексте, что позволяет этому тону звучать всякий раз по-новому. Основой этого движения в «Wallfahrtslied» выступает восходящая хроматическая гамма; в «My Heart’s» гамма f-moll, расширяющаяся в волнообразном движении в басу (f-g-f-esf-g-as-g-f и т. д.), подобно тому, как это происходит в обеих частях «Tabula rasa».

Псалмодия в обоих произведениях движется между двумя звуками одного и того же центрального минорного трезвучия. Этот прием, при котором многозвучное — в данном случае инструментальное — мелодическое движение противопоставляется повторяющемуся тону как истоку единого тонального развития, предоставляет еще одну возможность для введения категории «единого» в общий поток музыкального движения и тем самым позволяет приблизиться к его эстетическому постижению.

Речитация на одном звуке напоминает определенные формы сакральной музыки, а именно так называемый литургический речитатив в григорианском хорале. Подобные ассоциации представляются тем более уместными, если вспомнить о том значении, которое сам Пярт придавал своей встрече с григорианским хоралом. «Григорианика была для меня первым импульсом (на пути к стилю tintinnabuli): я был потрясен. Никогда раньше я такого не слышал. А когда случайно открыл для себя это звучание, я знал определенно: это то, что мне сейчас необходимо, в чем я сейчас нуждаюсь». При этом речь не идет о непосредственном стилистическом или композиционно-техническом влиянии. Скорее григорианский хорал стал своего рода катализатором в поиске редуцированной и в своей редукции сконцентрированной на сути музыки. Он помог композитору определить характер уже возникшего в воображении, но еще не получившего конкретного звукового выражения стиля tintinnabuli и отважиться сделать шаг к одноголосию как исходному пункту композиционного процесса. Композиционно-технические приемы, найденные и развитые Пяртом для воссоздания воздействия, оказанного на нас, современных слушателей, этим хоралом, имеют в стиле tintinnabuli свои особенности.

Леопольд Браунайс. Введение в стиль tintinnabuli

(Арво Пярт: Беседы, исследования, размышления.

Киев, Дух i лiтера, 2014)

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.

Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.

Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,

daß dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.

Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.

der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!

Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.

Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя;

не дремлет и не спит хранящий Израиля.

Господь — хранитель твой; Господь — сень твоя с правой руки твоей.

Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью.

Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь].

Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

Синодальный перевод

Леопольд Браунайс. Введение в стиль tintinnabuli

(Арво Пярт: Беседы, исследования, размышления.

Киев, Дух i лiтера, 2014)

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.

Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.

Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,

daß dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.

Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.

der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!

Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.

Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя;

не дремлет и не спит хранящий Израиля.

Господь — хранитель твой; Господь — сень твоя с правой руки твоей.

Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью.

Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь].

Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

Синодальный перевод

«Я, наверное, наивен. Но все же не теряю уверенности, что музыка должна говорить о прекрасном. Находя его вокруг себя и воспевая, я прибавляю нечто к духовной силе», — говорит Петерис Васкс. Сегодня он — наиболее признанный в мире представитель латышской композиторской школы. Записи его музыки издают престижные лейблы Ondine, BIS, издательства Schott и Sikorski публикуют его партитуры. «Особенности национального музыкального мышления, например коренящуюся в фольклоре диатонику, Васкс синтезирует с приемами, накопленными мировой композиторской практикой, отдавая заметное предпочтение техническим новшествам, внесенным польской школой, — размышляет пианист и музыковед Раффи Хараджанян. — Ему небезразличны неоромантические тенденции: Васкс преклоняется перед Малером, ему близок симфонизм Сибелиуса. Он ищет свой, „северный импрессионизм“. Васкс открыт свежей звуковой краске — среди его любимых авторов Джордж Крам — философ, создатель „природной“ музыки, бесконечно изобретательный в сфере колорита».

Васкс испытал и влияние минимализма, например в пьесе «Plainscapes» («Равнины», 2002) для скрипки, виолончели и фортепиано (существует также редакция для смешанного хора, скрипки и виолончели). Некоторые исследователи вписывают его в ряды композиторов, для которых характерно включение элементов так называемого «экологического направления»: значительная часть его сочинений посвящена теме природы.

В 2013 году Васкс написал сочинение для смешанного хора a cappella «Плод молчания» по заказу Шлезвиг-Гольштейнского фестиваля. В основе произведения слова матери Терезы.

Васкс испытал и влияние минимализма, например в пьесе «Plainscapes» («Равнины», 2002) для скрипки, виолончели и фортепиано (существует также редакция для смешанного хора, скрипки и виолончели). Некоторые исследователи вписывают его в ряды композиторов, для которых характерно включение элементов так называемого «экологического направления»: значительная часть его сочинений посвящена теме природы.

В 2013 году Васкс написал сочинение для смешанного хора a cappella «Плод молчания» по заказу Шлезвиг-Гольштейнского фестиваля. В основе произведения слова матери Терезы.

Мать Тереза всегда была рада удивить своих собеседников, подарив им вместо визитки небольшую карточку, на которой можно было прочитать короткий текст, начинающийся со слов «Плод молчания — молитва».

Для своей «очень тихой медитации» Васкс взял пять строк текста матери Терезы, в которые вдохнул завораживающую атмосферу красоты, медленно прорастающей по мере музыкального развития. В дальнейшем композитор создал две редакции этого опуса — густо сплетенная ткань хоровой фактуры элегического характера трансформировалась в камерную звучность фортепианного квинтета (2015) и струнного квартета (2016). В первом случае открывает пьесу соло партии фортепиано, чей «тезис» долго оставляет слушателя в напряжении относительно того, когда вступят остальные. Мягкие диссонансные гармонии, плавное волнообразное изменение динамических градаций, повторы музыкальных фраз окутывают основную тему «Плода молчания», при каждом проведении которой ее значение становится все более и более ощутимым.

Сергей Терентьев

The fruit of silence is prayer.

The fruit of prayer is faith.

The fruit of faith is love.

The fruit of love is service.

The fruit of service is peace.

Плод молчания — молитва.

Плод молитвы — вера.

Плод веры — любовь.

Плод любви — служение.

Плод служения — мир.

Для своей «очень тихой медитации» Васкс взял пять строк текста матери Терезы, в которые вдохнул завораживающую атмосферу красоты, медленно прорастающей по мере музыкального развития. В дальнейшем композитор создал две редакции этого опуса — густо сплетенная ткань хоровой фактуры элегического характера трансформировалась в камерную звучность фортепианного квинтета (2015) и струнного квартета (2016). В первом случае открывает пьесу соло партии фортепиано, чей «тезис» долго оставляет слушателя в напряжении относительно того, когда вступят остальные. Мягкие диссонансные гармонии, плавное волнообразное изменение динамических градаций, повторы музыкальных фраз окутывают основную тему «Плода молчания», при каждом проведении которой ее значение становится все более и более ощутимым.

Сергей Терентьев

The fruit of silence is prayer.

The fruit of prayer is faith.

The fruit of faith is love.

The fruit of love is service.

The fruit of service is peace.

Плод молчания — молитва.

Плод молитвы — вера.

Плод веры — любовь.

Плод любви — служение.

Плод служения — мир.

Мой минимализм не сродни американскому, по той причине, что я свой не считаю «пустым». То, что сейчас называют минимализмом, пришло из Америки и совершенно по природе своей американское явление. Но, с моей точки зрения, был и существует европейский минимализм, который, правда, так никто не называет. Первым был Орф, сюда же я отношу и Свиридова (не все), сюда же можно поместить и Пярта, а также польского композитора Гурецкого. Но все это музыка, которую пустой не назовешь, а американскую назовешь этим словом.

Новое трио никак с алкоголизмом и наркоманией не связано. Организация эта (Jellinek Consultancy, заказавшая трио «Are You Ready, Brother?») обосновалась в Амстердаме просто потому, что это перекресток всех путей. Сегодня в Европе три таких города, вернее, три крупнейших аэропорта, откуда можно практически полететь в любую точку Земли прямым рейсом: Амстердам, Лондон и Франкфурт. А потом, бороться с алкоголизмом и наркоманией не означает, что сам не пьешь и не куришь марихуану. Одно с другим не связано. Это нам кажется, что должно быть связано, а на самом деле жизнь учит, что это не так. Вспомни всех советских руководителей, которые призывали к воздержанию, героизму и прочим вещам, а сами и не воздерживались, и героизм не проявляли. Так и здесь. Я не знаю точно, но предполагаю. Думаю, что у них будут там приемы, вот я и посмотрю — чего и сколько они будут выпивать.

Отрывки из писем Н. С. Корндорфа к матери (Николай Корндорф: Материалы. Статьи. Воспоминания. М.: Московская консерватория, 2015)

«Are You Ready, Brother?» После долгих раздумий и поисков автор перевел это название как «Готов ли ты, брат мой?» Но… флер был потерян. Дело в том, что по-английски это перекликается с названием спиричуэла «I Wanna Be Ready», что означает «Я хочу быть готовым» — готовым предстать перед Богом. Да и обращение «брат» не равно обращению «Brother»: так, к примеру, обращаются друг к другу негры в «Порги и Бесс» — все они братья и сестры во Христе. Поэтому композитор решил вернуться к английскому названию.

Галина Аверина. Список сочинений Николая Корндорфа (Ibid.)

Содержательный план, о котором говорится в названии Трио, отсылает также и к латинскому выражению memento mori — словом, аккумулирует в себе множественную палитру культурных ассоциаций, объединенных экзистенциальной тематикой. Стремительно обрушивающийся на слушателя в самом начале пьесы оглушительный каскад звуков сравним с рождением «порядка из хаоса». Если говорить сухим аналитическим языком, то высотность в первом разделе ориентирована на строгий конструктивный принцип. Жесткость логического правила заключается в том, что последовательность в появлении каждого следующего тона регулируется порядком расположения ступеней ми-мажорной гаммы (этот принцип сохраняет свое действие на протяжении всего первого раздела).

Все разделы Трио опираются на определенные структурные свойства, но, пожалуй, генеральной идеей композиции можно считать ориентацию на число 7 — с этой символикой связаны свойства как высотных, так и невысотных параметров. Число 7 отчетливо фигурирует, например, в кульминации первого раздела: созвучия, образованные из сцепления двух секунд (dis-e и е-fis), словно уходящие ввысь колонны, охватывают весь регистровый диапазон и повторяются ровно семь раз.

Новое трио никак с алкоголизмом и наркоманией не связано. Организация эта (Jellinek Consultancy, заказавшая трио «Are You Ready, Brother?») обосновалась в Амстердаме просто потому, что это перекресток всех путей. Сегодня в Европе три таких города, вернее, три крупнейших аэропорта, откуда можно практически полететь в любую точку Земли прямым рейсом: Амстердам, Лондон и Франкфурт. А потом, бороться с алкоголизмом и наркоманией не означает, что сам не пьешь и не куришь марихуану. Одно с другим не связано. Это нам кажется, что должно быть связано, а на самом деле жизнь учит, что это не так. Вспомни всех советских руководителей, которые призывали к воздержанию, героизму и прочим вещам, а сами и не воздерживались, и героизм не проявляли. Так и здесь. Я не знаю точно, но предполагаю. Думаю, что у них будут там приемы, вот я и посмотрю — чего и сколько они будут выпивать.

Отрывки из писем Н. С. Корндорфа к матери (Николай Корндорф: Материалы. Статьи. Воспоминания. М.: Московская консерватория, 2015)

«Are You Ready, Brother?» После долгих раздумий и поисков автор перевел это название как «Готов ли ты, брат мой?» Но… флер был потерян. Дело в том, что по-английски это перекликается с названием спиричуэла «I Wanna Be Ready», что означает «Я хочу быть готовым» — готовым предстать перед Богом. Да и обращение «брат» не равно обращению «Brother»: так, к примеру, обращаются друг к другу негры в «Порги и Бесс» — все они братья и сестры во Христе. Поэтому композитор решил вернуться к английскому названию.

Галина Аверина. Список сочинений Николая Корндорфа (Ibid.)

Содержательный план, о котором говорится в названии Трио, отсылает также и к латинскому выражению memento mori — словом, аккумулирует в себе множественную палитру культурных ассоциаций, объединенных экзистенциальной тематикой. Стремительно обрушивающийся на слушателя в самом начале пьесы оглушительный каскад звуков сравним с рождением «порядка из хаоса». Если говорить сухим аналитическим языком, то высотность в первом разделе ориентирована на строгий конструктивный принцип. Жесткость логического правила заключается в том, что последовательность в появлении каждого следующего тона регулируется порядком расположения ступеней ми-мажорной гаммы (этот принцип сохраняет свое действие на протяжении всего первого раздела).

Все разделы Трио опираются на определенные структурные свойства, но, пожалуй, генеральной идеей композиции можно считать ориентацию на число 7 — с этой символикой связаны свойства как высотных, так и невысотных параметров. Число 7 отчетливо фигурирует, например, в кульминации первого раздела: созвучия, образованные из сцепления двух секунд (dis-e и е-fis), словно уходящие ввысь колонны, охватывают весь регистровый диапазон и повторяются ровно семь раз.

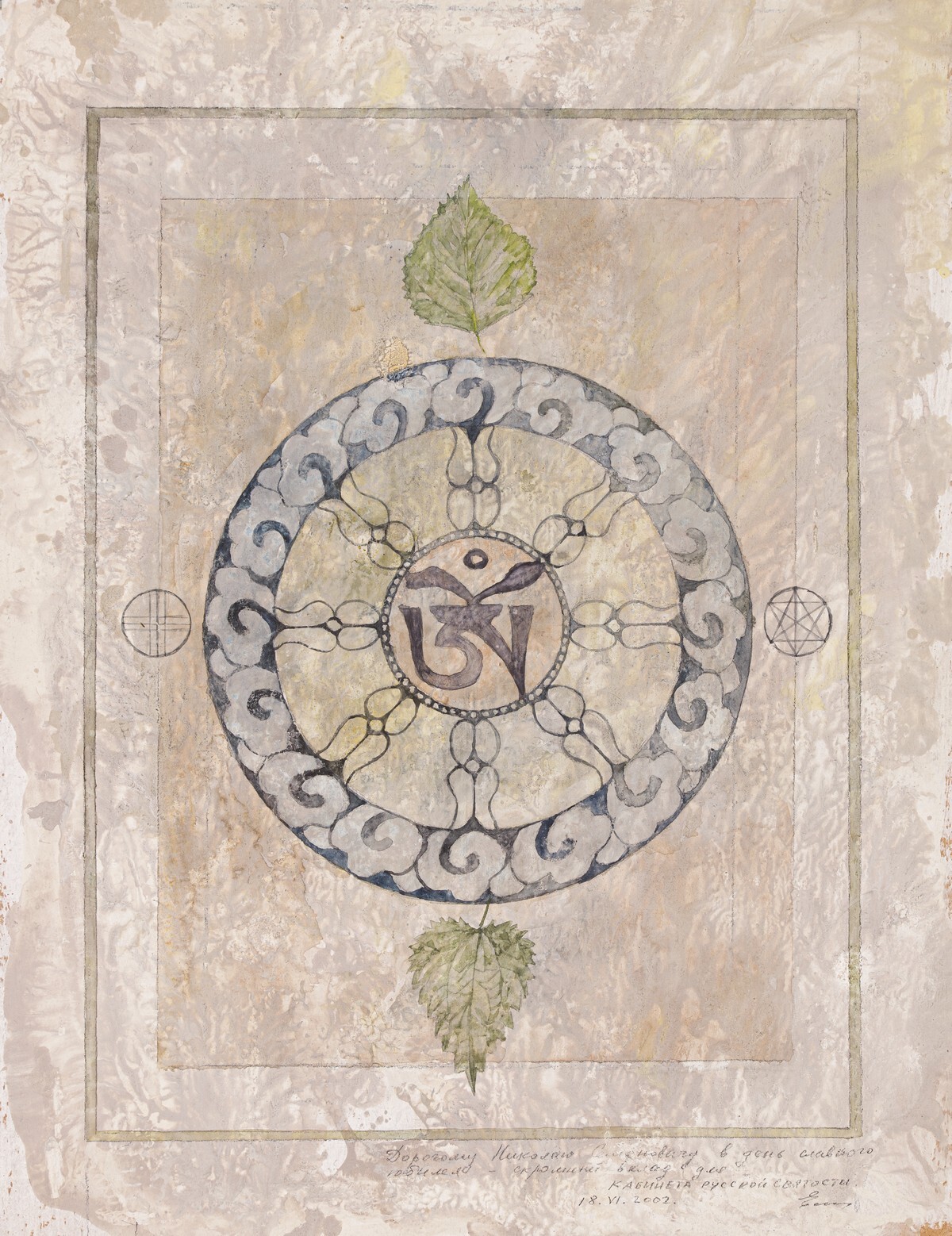

Елена Елагина

Без названия

2002

Картон, гуашь, тушь. 40 × 31

Коллекция Музея AZ

Без названия

2002

Картон, гуашь, тушь. 40 × 31

Коллекция Музея AZ

Торжественный характер этих вертикалей, а также их интервальная конструкция, напоминающая о величественных массивных хоралах из трех симфонических Гимнов Корндорфа, позволяют предположить, что композитор подразумевает некую аллюзию на собственные произведения. Возможно, смысловая арка, переброшенная к Гимнам, как раз и дает некий ключ к скрытым содержательным пластам Фортепианного трио, отмеченного религиозно-философской глубиной.

Если грандиозная космологическая картина, представленная в первом разделе трио, создает образ сотворения мира, то во втором открывается картина мира горнего, Небесного. Помимо гигантского динамического контраста (fff-p), автор специфическим путем создает и тембральный. Кристально чистые звуки, парящие в высоком регистре — вот краски тончайшей палитры, составленной из флажолетов струнных и pizzicato, извлекаемого гитарным плектром на струнах рояля. Еще один важный символ — обертоновый звукоряд, первые семь звуков которого фигурируют во втором разделе произведения. Освобожденный от какой бы то ни было фактурной сложности, обертоновый звукоряд как подлинный символ музыкального космоса трижды проводится от звука e, выполняя роль перехода от состояний «высшей грандиозности» к «высшей утонченности».

Структурная логика третьего, самого крупного раздела формы примечательна ритмическим богатством, проявляющимся и по горизонтали, и по вертикали.

Юлия Пантелеева. Структурная поэтика Фортепианного трио Николая Корндорфа (Современные проблемы музыкознания. № 1. 2024)

Если грандиозная космологическая картина, представленная в первом разделе трио, создает образ сотворения мира, то во втором открывается картина мира горнего, Небесного. Помимо гигантского динамического контраста (fff-p), автор специфическим путем создает и тембральный. Кристально чистые звуки, парящие в высоком регистре — вот краски тончайшей палитры, составленной из флажолетов струнных и pizzicato, извлекаемого гитарным плектром на струнах рояля. Еще один важный символ — обертоновый звукоряд, первые семь звуков которого фигурируют во втором разделе произведения. Освобожденный от какой бы то ни было фактурной сложности, обертоновый звукоряд как подлинный символ музыкального космоса трижды проводится от звука e, выполняя роль перехода от состояний «высшей грандиозности» к «высшей утонченности».

Структурная логика третьего, самого крупного раздела формы примечательна ритмическим богатством, проявляющимся и по горизонтали, и по вертикали.

Юлия Пантелеева. Структурная поэтика Фортепианного трио Николая Корндорфа (Современные проблемы музыкознания. № 1. 2024)

ИСПОЛНИТЕЛИ

Île Thélème Ensemble основан в 2020 году. В его составе выступают Наталья Соколовская (фортепиано, художественный руководитель коллектива с 2021 года), Аяко Танабэ (скрипка), Сергей Суворов (виолончель), Сергей Полтавский (альт, виола д’амур), Зоя Вязовская (флейта) и Татьяна Бикмухаметова (сопрано). В качестве приглашенных солистов с ансамблем постоянно сотрудничают Евгений Субботин, Ася Соршнева, Иван Почекин, Кирилл Кравцов (скрипка), Пётр Кондрашин, Ольга Дёмина, Дмитрий Прокофьев (виолончель), Александр Митинский (альт), Аркадий Пикунов (саксофон), Андрей Волосовский, Елисей Дрегалин, Лев Слепнер (маримба, перкуссия), Ольга Власова, Элени-Лидия Стамеллу (сопрано) и другие известные артисты.

Île Thélème Ensemble — содружество музыкантов, которым подвластны все жанры и стили камерной музыки и искусство импровизации, а владение азами исторически информированного исполнительства соседствует с изучением современных техник композиции. Музыканты создают концептуальные программы, в которых произведения далекого прошлого вступают в диалог с новейшей музыкой.

В репертуаре ансамбля — музыка от Средневековья до наших дней, при этом особое место отводится несправедливо недооцененным, забытым или не получившим широкой известности произведениям. В частности, ансамбль исполняет сочинения Хильдегарды Бингенской, Жан-Филиппа Рамо, Ивана Вышнеградского, Кароля Шимановского, Франка Мартена, Кайи Саариахо, Галины Уствольской, Сергея Слонимского, Тору Такемицу, Освальдо Голихова, Беата Фуррера, Чарлза Вуоринена, Алексея Сюмака, Сергея Ахунова, Алексея Ретинского и др.

Île Thélème Ensemble — содружество музыкантов, которым подвластны все жанры и стили камерной музыки и искусство импровизации, а владение азами исторически информированного исполнительства соседствует с изучением современных техник композиции. Музыканты создают концептуальные программы, в которых произведения далекого прошлого вступают в диалог с новейшей музыкой.

В репертуаре ансамбля — музыка от Средневековья до наших дней, при этом особое место отводится несправедливо недооцененным, забытым или не получившим широкой известности произведениям. В частности, ансамбль исполняет сочинения Хильдегарды Бингенской, Жан-Филиппа Рамо, Ивана Вышнеградского, Кароля Шимановского, Франка Мартена, Кайи Саариахо, Галины Уствольской, Сергея Слонимского, Тору Такемицу, Освальдо Голихова, Беата Фуррера, Чарлза Вуоринена, Алексея Сюмака, Сергея Ахунова, Алексея Ретинского и др.

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВСКАЯ

Художественный руководитель

АНСАМБЛЬ

ÎLE THÉLÈME

ÎLE THÉLÈME

Île Thélème Ensemble неоднократно принимал участие в Дягилевском фестивале в Перми, ведет активную концертную деятельность, выступая на московских и региональных сценах, в том числе в залах Московской консерватории, Московском концертном зале «Зарядье», частной филармонии «Триумф» (Пермь), центре культуры «Мира» (Суздаль) и др. Кроме того, музыканты регулярно выступают в качестве резидентов в московском художественном пространстве Île Thélème.

В сезоне 2023/24 ансамбль принял участие в открытии филармонического абонемента «Лаборатория Musica sacra nova», в сезоне 2024/25 впервые представляет персональный абонемент в Камерном зале Московской филармонии.

В сезоне 2023/24 ансамбль принял участие в открытии филармонического абонемента «Лаборатория Musica sacra nova», в сезоне 2024/25 впервые представляет персональный абонемент в Камерном зале Московской филармонии.

Татьяна Бикмухаметова (сопрано)

Евгения Каширская (сопрано)

Кристина Попова (меццо-сопрано)

Иван Бабкин (тенор)

Илья Татаков (бас-баритон)

Мирон Довгань (вокал)

Игнат Красиков (бас-кларнет)

Евгений Субботин (скрипка)

Аяко Танабэ (скрипка)

Александр Митинский (альт)

Евгений Румянцев (виолончель)

Яна Сахно (контрабас)

Евсевий Зубков (ударные)

Евгения Каширская (сопрано)

Кристина Попова (меццо-сопрано)

Иван Бабкин (тенор)

Илья Татаков (бас-баритон)

Мирон Довгань (вокал)

Игнат Красиков (бас-кларнет)

Евгений Субботин (скрипка)

Аяко Танабэ (скрипка)

Александр Митинский (альт)

Евгений Румянцев (виолончель)

Яна Сахно (контрабас)

Евсевий Зубков (ударные)