КОМПОЗИТОРЫ

БЕНДЖАМИН БРИТТЕН

БЕНДЖАМИН БРИТТЕН

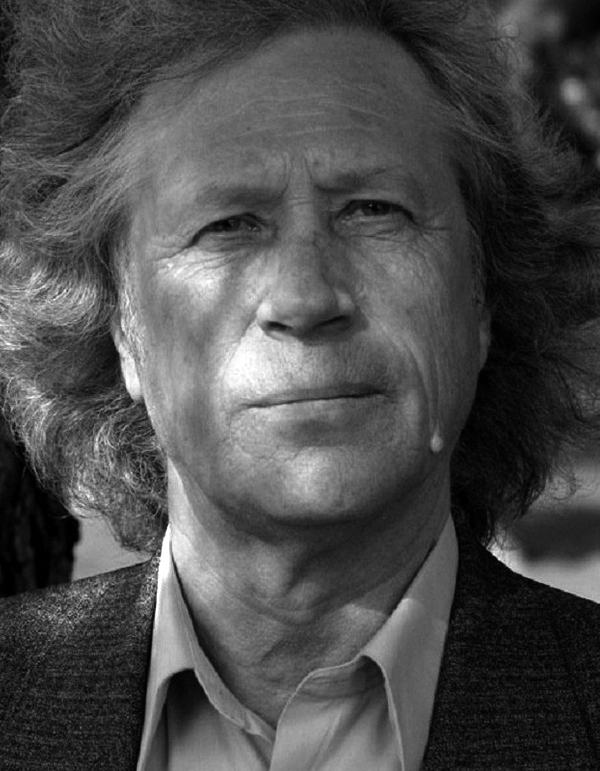

ПЕТЕРИС ВАСКС

ПЕТЕРИС ВАСКС

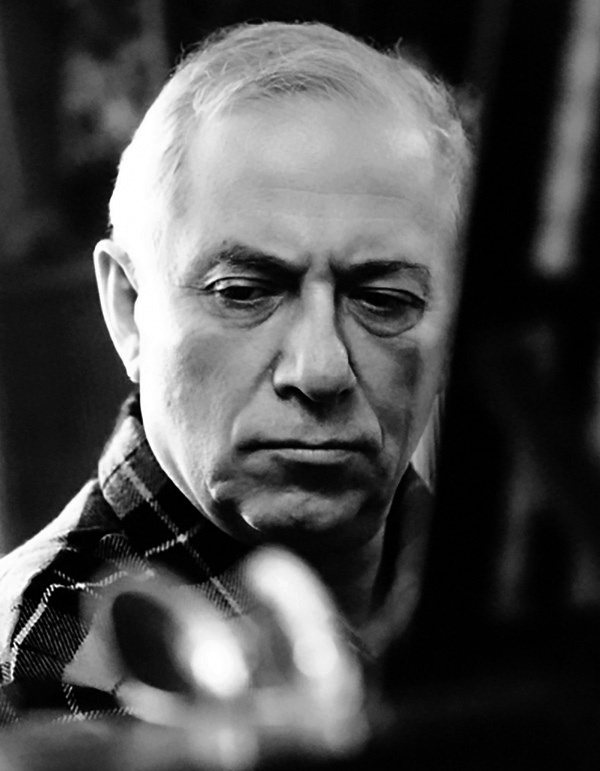

АЛЕКСАНДР ВУСТИН

АЛЕКСАНДР ВУСТИН

СОФИЯ ГУБАЙДУЛИНА

СОФИЯ ГУБАЙДУЛИНА

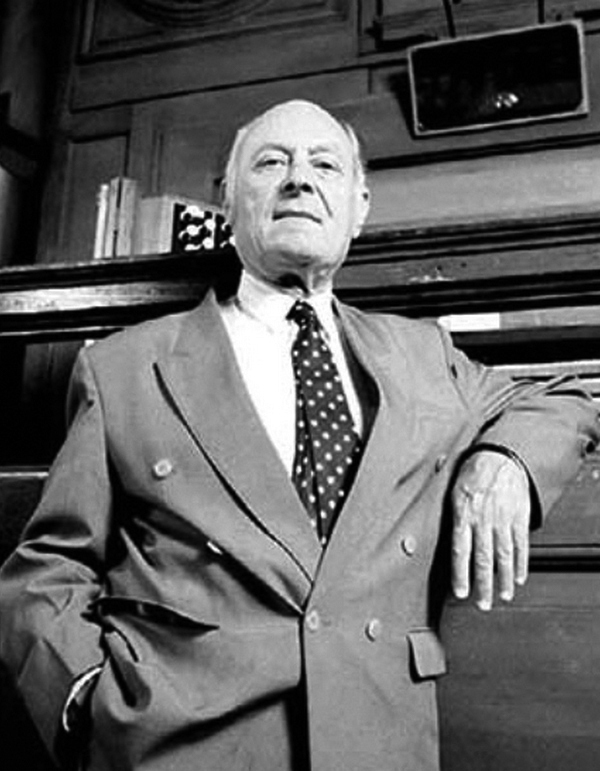

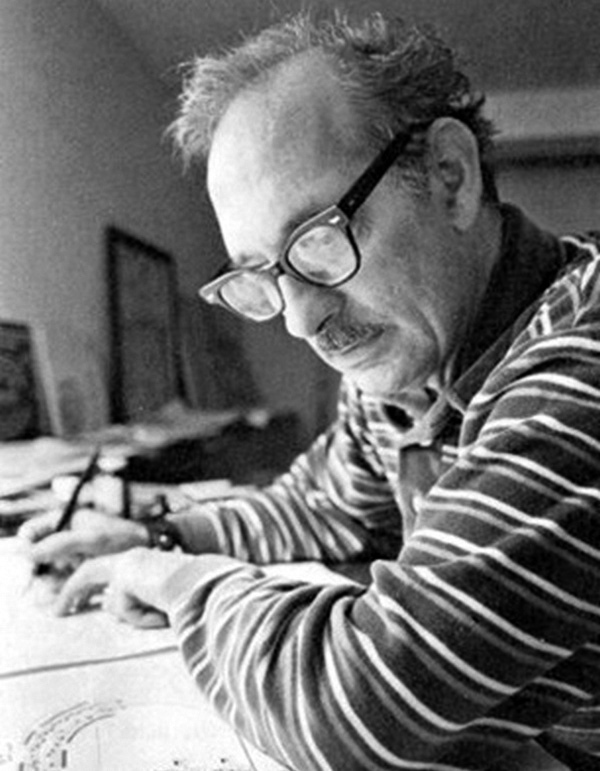

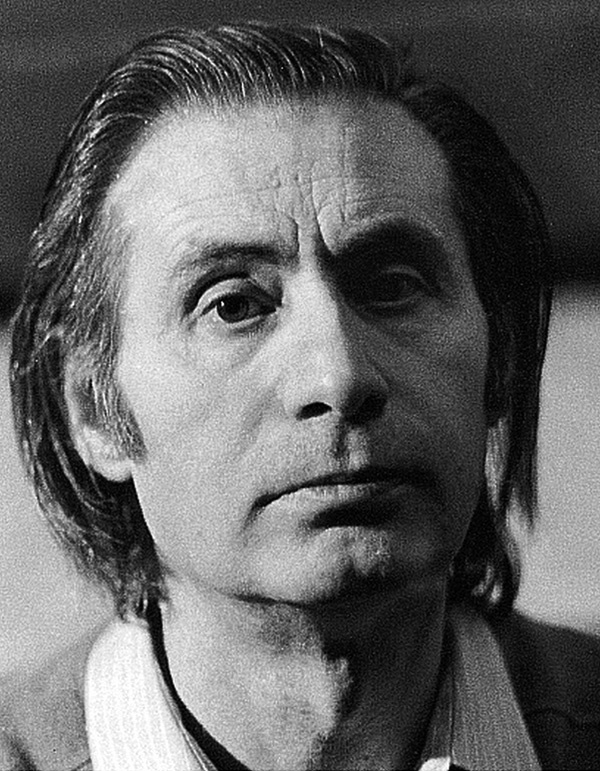

ЭДИСОН ДЕНИСОВ

ЭДИСОН ДЕНИСОВ

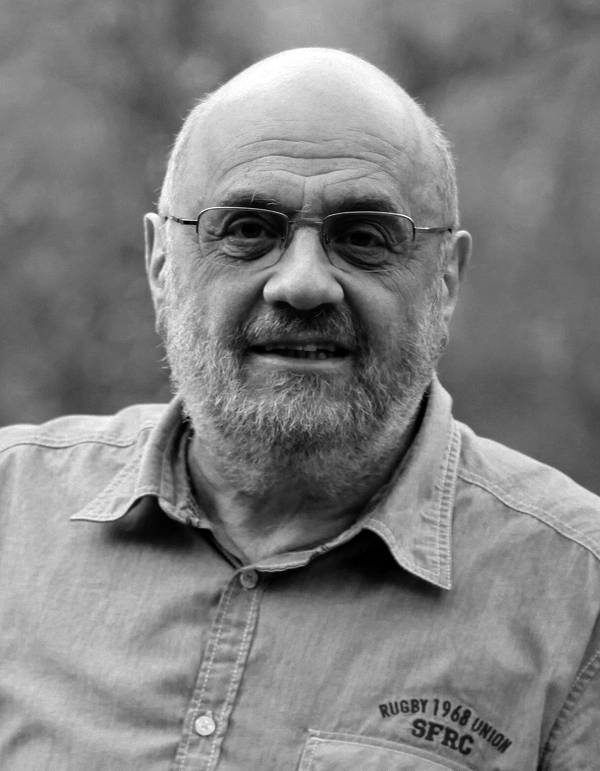

ВИКТОР ЕКИМОВСКИЙ

ВИКТОР ЕКИМОВСКИЙ

АЛЕМДАР КАРАМАНОВ

АЛЕМДАР КАРАМАНОВ

НИКОЛАЙ КАРЕТНИКОВ

НИКОЛАЙ КАРЕТНИКОВ

АЛЕКСАНДР КНАЙФЕЛЬ

АЛЕКСАНДР КНАЙФЕЛЬ

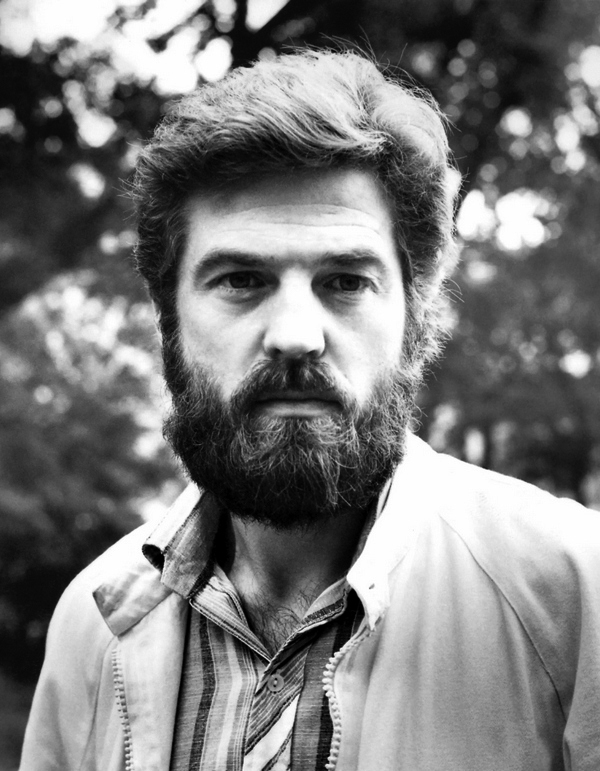

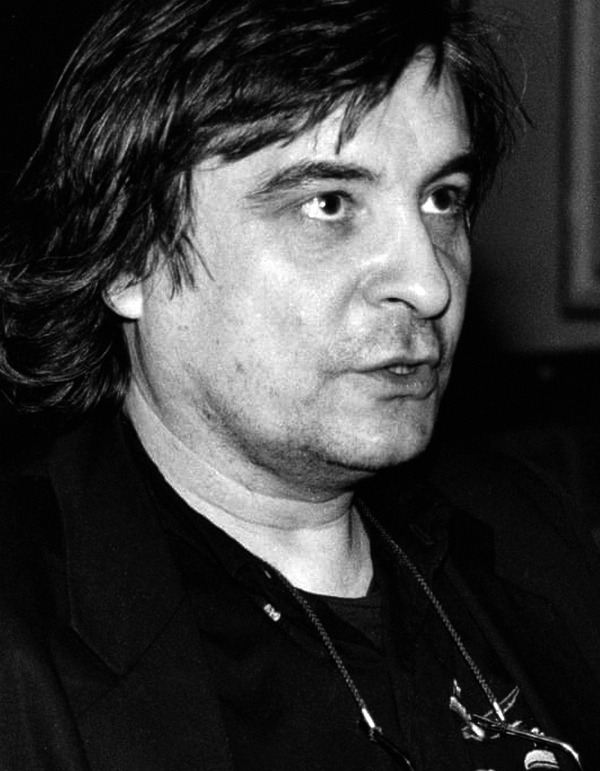

НИКОЛАЙ КОРНДОРФ

НИКОЛАЙ КОРНДОРФ

ДЖОРДЖ КРАМ

ДЖОРДЖ КРАМ

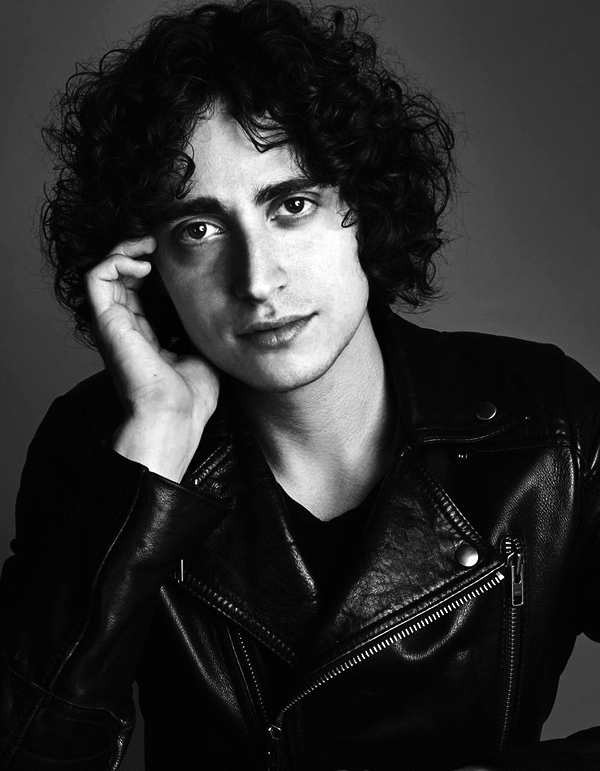

ЯКОБ МЮЛЬРАД

ЯКОБ МЮЛЬРАД

ТРИСТАН МЮРАЙ

ТРИСТАН МЮРАЙ

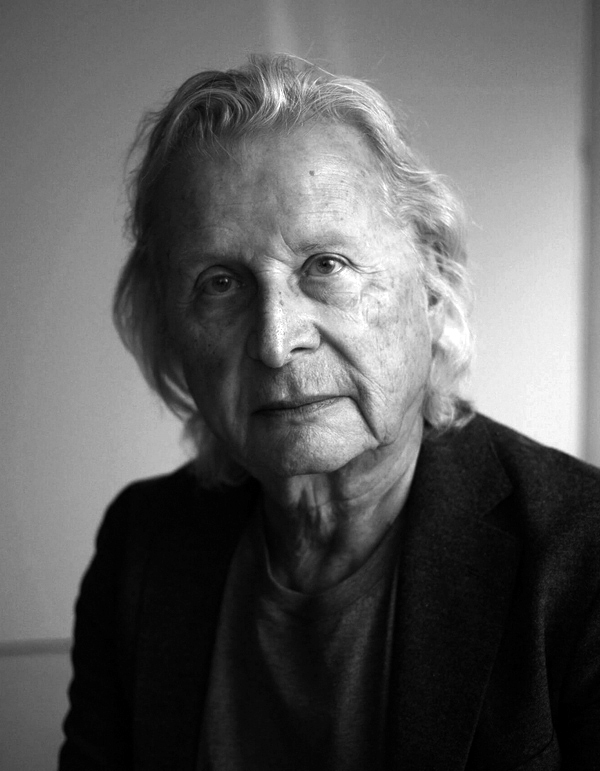

АРВО ПЯРТ

АРВО ПЯРТ

ДМИТРИЙ СМИРНОВ

ДМИТРИЙ СМИРНОВ

АЛЕКСЕЙ СЫСОЕВ

АЛЕКСЕЙ СЫСОЕВ

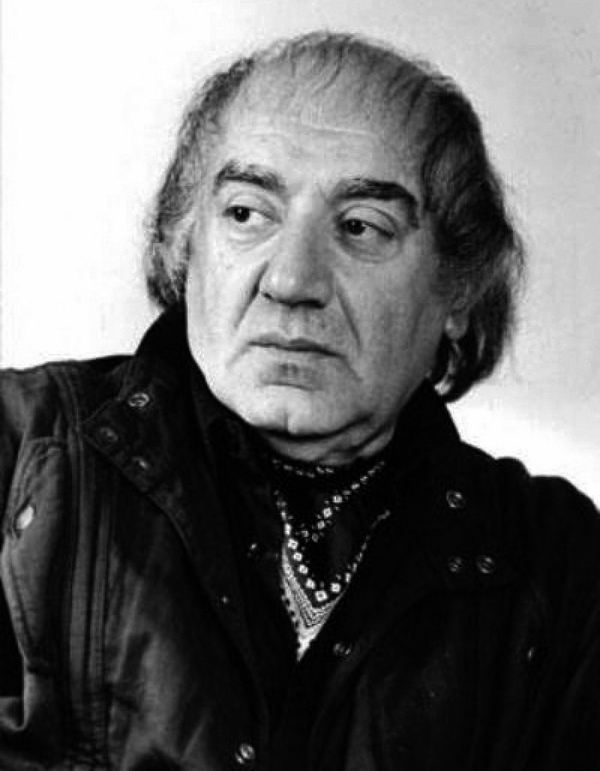

АВЕТ ТЕРТЕРЯН

АВЕТ ТЕРТЕРЯН

ГАЛИНА УСТВОЛЬСКАЯ

ГАЛИНА УСТВОЛЬСКАЯ

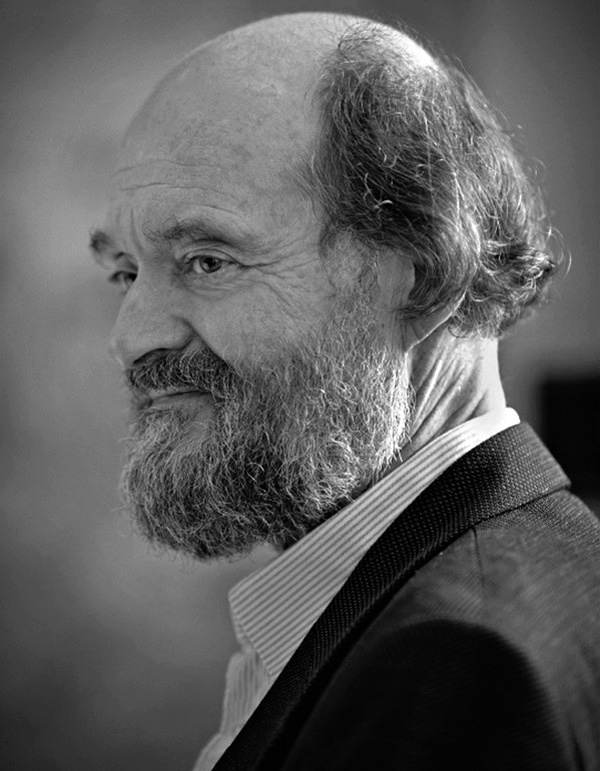

АЛЬФРЕД ШНИТКЕ

АЛЬФРЕД ШНИТКЕ

Композитор, дирижер и пианист Бенджамин Бриттен — центральная фигура британской музыки XX века, автор опер, вокальных, оркестровых и камерных произведений. Творчество Бриттена ознаменовало новый выход английской музыки на мировую арену. Опираясь на национальную традицию и овладев широчайшим кругом современных выразительных средств, Бриттен создал множество произведений в самых разных жанрах.

Сочинять Бриттен начал с восьми лет. В возрасте 12 лет написал «Простую симфонию» для струнного оркестра. В 1929 году поступил в Королевский музыкальный колледж, где его наставниками были Джон Айрленд и Артур Бенджамин. В 1933 была впервые исполнена Симфониетта Бриттена, привлекшая внимание публики. Вслед за ней появился ряд камерных произведений, положивших начало европейской известности автора. В 1930-е годы Бриттен активно работал над музыкой для театра и кино, также уделяя особое внимание вокальным циклам, среди которых «Наши предки — охотники», «Озарения» и «Семь сонетов Микеланджело».

На рубеже 1930−1940-х в творчестве Бриттена преобладала инструментальная музыка: в это время появились фортепианный и скрипичный концерты, Симфония-реквием, «Шотландская баллада» для двух фортепиано с оркестром,

Сочинять Бриттен начал с восьми лет. В возрасте 12 лет написал «Простую симфонию» для струнного оркестра. В 1929 году поступил в Королевский музыкальный колледж, где его наставниками были Джон Айрленд и Артур Бенджамин. В 1933 была впервые исполнена Симфониетта Бриттена, привлекшая внимание публики. Вслед за ней появился ряд камерных произведений, положивших начало европейской известности автора. В 1930-е годы Бриттен активно работал над музыкой для театра и кино, также уделяя особое внимание вокальным циклам, среди которых «Наши предки — охотники», «Озарения» и «Семь сонетов Микеланджело».

На рубеже 1930−1940-х в творчестве Бриттена преобладала инструментальная музыка: в это время появились фортепианный и скрипичный концерты, Симфония-реквием, «Шотландская баллада» для двух фортепиано с оркестром,

БЕНДЖАМИН

БРИТТЕН

БРИТТЕН

1913, ЛОУСТОФТ —

1976, ОЛДБОРО

1976, ОЛДБОРО

струнные квартеты. В 1942 году композитор поселился в приморском городке Олдборо на юго-восточном побережье Англии, где позже основал фестиваль, ставший всемирно известным и проводящийся до сих пор. В 1945 году он закончил свою первую оперу «Питер Граймс», постановка которой ознаменовала возрождение национального музыкального театра. За ней последовали оперы «Поругание Лукреции» (1946), «Альберт Херринг» (1947), «Билли Бадд» (1951), «Глориана» (1953), «Поворот винта» (1954), «Ноев ковчег» (1958), «Сон в летнюю ночь»

(1960), «Река Кэрлью» (1964), «Блудный сын» (1968), «Смерть в Венеции» (1970). Бриттен активно выступал как пианист и дирижер, гастролируя во всем мире. Неоднократно бывал в СССР — результатом одной из поездок стали цикл песен на слова Пушкина (1965) и Третья виолончельная сюита (1971), в которой используются русские народные мелодии.

Среди крупнейших сочинений позднего Бриттена также «Военный реквием» на стихи Уилфрида Оуэна (для солистов, хора мальчиков, смешанного хора, органа, камерного и симфонического оркестров). Премьера состоялась под управлением автора 30 мая 1962 года на торжествах по случаю освящения восстановленного собора Святого Михаила в Ковентри, разрушенного во время Второй мировой войны.

(1960), «Река Кэрлью» (1964), «Блудный сын» (1968), «Смерть в Венеции» (1970). Бриттен активно выступал как пианист и дирижер, гастролируя во всем мире. Неоднократно бывал в СССР — результатом одной из поездок стали цикл песен на слова Пушкина (1965) и Третья виолончельная сюита (1971), в которой используются русские народные мелодии.

Среди крупнейших сочинений позднего Бриттена также «Военный реквием» на стихи Уилфрида Оуэна (для солистов, хора мальчиков, смешанного хора, органа, камерного и симфонического оркестров). Премьера состоялась под управлением автора 30 мая 1962 года на торжествах по случаю освящения восстановленного собора Святого Михаила в Ковентри, разрушенного во время Второй мировой войны.

Наиболее авторитетный и известный в мире композитор Латвии. Его сочинения исполняют крупнейшие солисты, дирижеры и коллективы — Гидон Кремер, Вадим Репин, Дмитрий Ситковецкий, Вадим Глузман, Энтони Марвуд, Максим Рысанов, Давид Герингас, Соль Габетта, Альбрехт Майер, Кирилл Петренко, Клаус Мякеля, Пааво Ярви, Деннис Рассел Дэвис, Сантту-Матиас Роували, Робин Тиччиати, «Кроносквартет», «Кремерата Балтика», The Hilliard Ensemble, Берлинский филармонический оркестр, оркестр лейпцигского Гевандхауса, «Академия Святого Мартина в полях» и многие другие.

В ряду художественных ориентиров Васкса — как старинная, так и современная музыка. На его творчество оказали влияние Витольд Лютославский, Кшиштоф Пендерецкий, Хенрик Миколай Гурецкий, Гия Канчели, а также Малер и Сибелиус. Несмотря на интерес к польскому авангарду, в творчестве Васкс стремится к более простым средствам выразительности, опираясь на диатонический звукоряд, по возможности избегая резких модуляций и хроматизмов. Не случайно ряд ключевых сочинений Васкса написан для струнного оркестра, выразительные возможности которого хотя и небезграничны, но необыкновенно разнообразны: среди них — «Cantabile» (1979), симфония «Голоса» (1991), «Musica adventus» (1995/1996), «Далекий свет» для скрипки и струнных (1996/1997) и «Musica dolorosa» (1983).

В ряду художественных ориентиров Васкса — как старинная, так и современная музыка. На его творчество оказали влияние Витольд Лютославский, Кшиштоф Пендерецкий, Хенрик Миколай Гурецкий, Гия Канчели, а также Малер и Сибелиус. Несмотря на интерес к польскому авангарду, в творчестве Васкс стремится к более простым средствам выразительности, опираясь на диатонический звукоряд, по возможности избегая резких модуляций и хроматизмов. Не случайно ряд ключевых сочинений Васкса написан для струнного оркестра, выразительные возможности которого хотя и небезграничны, но необыкновенно разнообразны: среди них — «Cantabile» (1979), симфония «Голоса» (1991), «Musica adventus» (1995/1996), «Далекий свет» для скрипки и струнных (1996/1997) и «Musica dolorosa» (1983).

ПЕТЕРИС

ВАСКС

ВАСКС

Р. 1946, АЙЗПУТЕ, ЛАТВИЙСКАЯ ССР

Васкс учился в Рижской музыкальной академии и Литовской музыкальной академии в Вильнюсе, где изучал игру на контрабасе у Витаутаса Серейки до 1970 года. С 1973 по 1978 год изучал композицию у Валентина Уткина в Латвийской музыкальной академии в Риге.

В 1963—1974 играл в составе различных симфонических и камерных оркестров, в том числе Литовского филармонического (1966−1969), Камерного оркестра Государственной филармонии Латвийской ССР (1969−1970) и Оркестра Латвийского радио и телевидения (1971−1974). Известность за пределами Латвии начал приобретать в 1990-е годы, когда его работу поддержал Гидон Кремер. Васкс трижды удостоен Большой музыкальной премии — высшей латвийской государственной награды в области музыки: в 1993 году за «Litene», в 1998 за скрипичный концерт «Далекий свет» и в 2000 за Вторую симфонию. В 1996 году получил премию Гердера Фонда Альфреда Тёпфера (Гамбург). В 2004 году записи Второй симфонии и «Далекого света» награждены Каннской премией в номинациях «Диск года» и «Лучшее сочинение для оркестра».

В 1963—1974 играл в составе различных симфонических и камерных оркестров, в том числе Литовского филармонического (1966−1969), Камерного оркестра Государственной филармонии Латвийской ССР (1969−1970) и Оркестра Латвийского радио и телевидения (1971−1974). Известность за пределами Латвии начал приобретать в 1990-е годы, когда его работу поддержал Гидон Кремер. Васкс трижды удостоен Большой музыкальной премии — высшей латвийской государственной награды в области музыки: в 1993 году за «Litene», в 1998 за скрипичный концерт «Далекий свет» и в 2000 за Вторую симфонию. В 1996 году получил премию Гердера Фонда Альфреда Тёпфера (Гамбург). В 2004 году записи Второй симфонии и «Далекого света» награждены Каннской премией в номинациях «Диск года» и «Лучшее сочинение для оркестра».

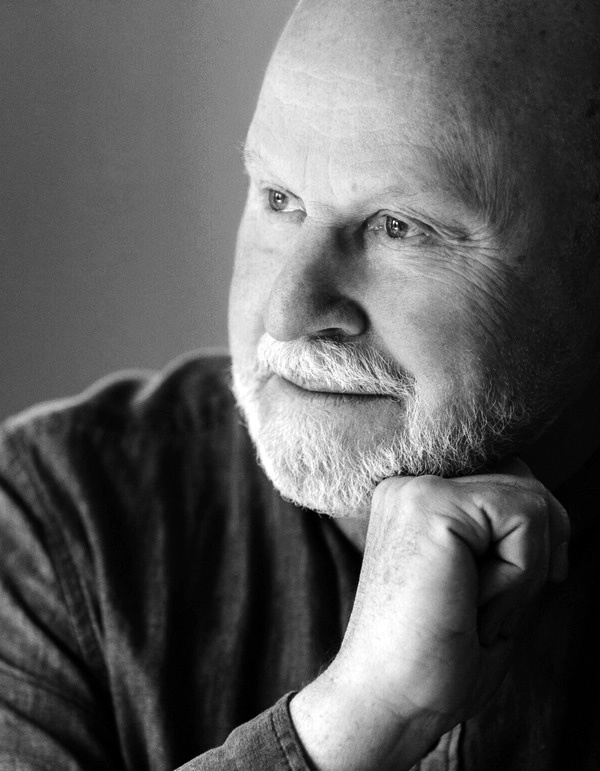

Композиции обучался в Музыкальном училище при Московской консерватории в классе Григория Фрида, затем в Московской консерватории имени П. И. Чайковского в классе Владимира Фере, закончив ее в 1969 году. С 1969 по 1974 год работал музыкальным редактором на Всесоюзном радио, с 1974 года — в издательстве «Композитор». Музыкальный язык Вустина развивает идеи двенадцатитоновости. Сочинения Вустина включаются в программы многих известных фестивалей, среди которых «Дни новой музыки в Цюрихе» и Ноlland Festival, Рrеsеnces-93 в Париже и фестиваль в Донауэшингене (Германия), фестиваль камерной музыки в Локенхаусе (Австрия), «Московский Форум» и «Московская Осень».

АЛЕКСАНДР

ВУСТИН

ВУСТИН

1943 —

2020, МОСКВА

2020, МОСКВА

Среди исполнителей его музыки такие известные солисты, как Гидон Кремер, Табеа Циммерман, Иван Соколов, дирижеры Рейнберт де Леу, Лев Маркиз, Эри Клас, Александр Лазарев, Мартин Браббинс, Владимир Юровский; камерные коллективы и оркестры — Ансамбль солистов Большого театра, ансамбль ударных Марка Пекарского, Студия новой музыки, Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова (где с 2016 года Вустин был композитором-резидентом), Шёнберг-ансамбль, Филармонический оркестр Радио Нидерландов, «Новая Амстердамская симфониетта», Симфонический оркестр Би-би-си и многие другие.

Среди сочинений — «Слово для духовых и ударных» (1975), «Блаженны нищие духом» (1988), опера «Влюбленный дьявол» (1989, поставлена в 2019‑м в МАМТе), «Письмо Зайцева» (1990), «Героическая колыбельная» (1991), Agnus Dei (1993), кантата «Ветер» на слова из поэмы «Двенадцать» Блока (2012), «Песня Лукерьи» (2015), «Три стихотворения Ольги Седаковой» (2017).

Среди сочинений — «Слово для духовых и ударных» (1975), «Блаженны нищие духом» (1988), опера «Влюбленный дьявол» (1989, поставлена в 2019‑м в МАМТе), «Письмо Зайцева» (1990), «Героическая колыбельная» (1991), Agnus Dei (1993), кантата «Ветер» на слова из поэмы «Двенадцать» Блока (2012), «Песня Лукерьи» (2015), «Три стихотворения Ольги Седаковой» (2017).

В 1954 году окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано. В 1954—1959 гг. училась в Московской консерватории у Николая Пейко (композиция); совершенствовалась в аспирантуре у Виссариона Шебалина (1960−1963). В музыкальной жизни СССР 1960−1980‑х занимала независимую позицию. В отличие от двух других представителей «московской тройки», Денисова и Шнитке, не преподавала в консерватории и сравнительно мало писала для кино. До начала 1980‑х ее музыка редко звучала в СССР и была почти неизвестна за границей. Мировое признание принес Губайдулиной скрипичный концерт «Offertorium», впервые исполненный Гидоном Кремером в 1981 году в Вене. Ее известность укрепилась после 1985 года, когда она начала выезжать за границу и получать заказы из разных стран. С 1992 года живет в Германии.

В 1960‑х Губайдулина писала в серийной технике (кантата «Ночь в Мемфисе», 1968), обращалась к разнообразным новым методам организации звукового материала.

В 1960‑х Губайдулина писала в серийной технике (кантата «Ночь в Мемфисе», 1968), обращалась к разнообразным новым методам организации звукового материала.

СОФИЯ

ГУБАЙДУЛИНА

ГУБАЙДУЛИНА

1931, ЧИСТОПОЛЬ, ТАТАРСКАЯ АССР —

2025, АППЕН-УНТЕРГЛИНД, ГЕРМАНИЯ

2025, АППЕН-УНТЕРГЛИНД, ГЕРМАНИЯ

В основе большинства ее партитур лежит идея антитезы (что отражено в заглавиях «Шум и тишина», «Светлое и темное», «Сад радости и печали», «Слышу… умолкло…», «Pro et contra», «Чет и нечет», «Две тропы» и т. д.).

Фундаментальное значение для Губайдулиной имеет противопоставление «земного» (развивающегося, материального) и «небесного» (статичного, идеального) начал.

Центральный символ, вокруг которого строится художественный мир Губайдулиной, — распятие, сочетающее вертикаль вечного Божественного смысла и горизонталь реального времени. Образом Креста вдохновлены некоторые из ее лучших опусов, в том числе «In Croce» для виолончели и органа, «Offertorium», «Семь слов» для виолончели, баяна и струнных. В поисках новых средств и форм для передачи религиозно-мистических идей Губайдулина экспериментирует с нетрадиционными приемами игры, необычными сочетаниями инструментов, математическими структурами (числами Фибоначчи и др.), которые наделяет глубоким символическим смыслом.

Фундаментальное значение для Губайдулиной имеет противопоставление «земного» (развивающегося, материального) и «небесного» (статичного, идеального) начал.

Центральный символ, вокруг которого строится художественный мир Губайдулиной, — распятие, сочетающее вертикаль вечного Божественного смысла и горизонталь реального времени. Образом Креста вдохновлены некоторые из ее лучших опусов, в том числе «In Croce» для виолончели и органа, «Offertorium», «Семь слов» для виолончели, баяна и струнных. В поисках новых средств и форм для передачи религиозно-мистических идей Губайдулина экспериментирует с нетрадиционными приемами игры, необычными сочетаниями инструментов, математическими структурами (числами Фибоначчи и др.), которые наделяет глубоким символическим смыслом.

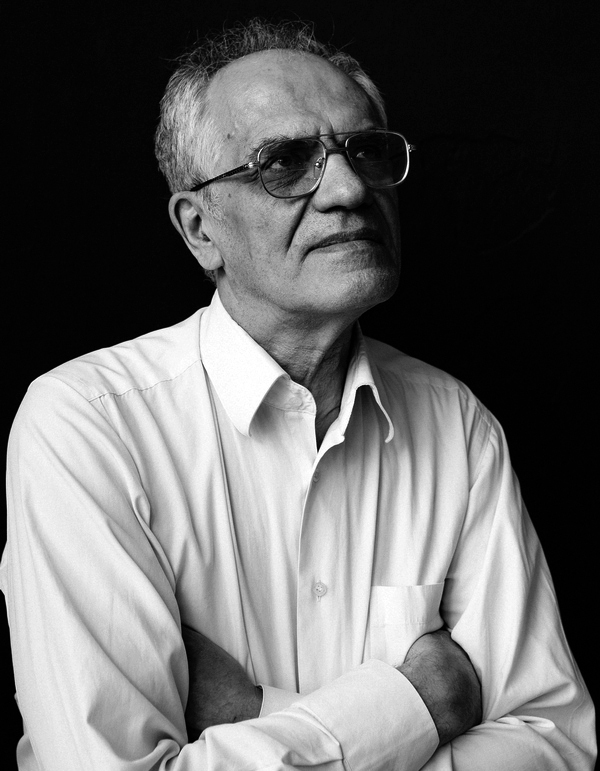

В 1951 году окончил физико-математический факультет Томского университета. Обучался игре на фортепиано и занимался композицией в Томском музыкальном училище. В 1950-е с произведениями Денисова познакомился Шостакович, распознавший в нем большой талант. В 1951—1956 Денисов учился у Виссариона Шебалина в Московской консерватории; с 1959 преподавал там же инструментовку, тогда же заявил о себе как один из лидеров советского авангарда (класс композиции появился у Денисова только в конце 1980-х).

На рубеже 1970−1980-х выступил активным пропагандистом творчества русских композиторов-модернистов 1920-х, принужденных к творческому молчанию в сталинское время. В 1989 году возглавил воссозданную Ассоциацию современной музыки, участвовал в организации Московского ансамбля современной музыки. Написал ряд теоретических работ, преимущественно по музыке XX века. Своим первым зрелым опусом считал камерную кантату «Солнце инков» на слова Габриэлы Мистраль (1964).

На рубеже 1970−1980-х выступил активным пропагандистом творчества русских композиторов-модернистов 1920-х, принужденных к творческому молчанию в сталинское время. В 1989 году возглавил воссозданную Ассоциацию современной музыки, участвовал в организации Московского ансамбля современной музыки. Написал ряд теоретических работ, преимущественно по музыке XX века. Своим первым зрелым опусом считал камерную кантату «Солнце инков» на слова Габриэлы Мистраль (1964).

ЭДИСОН

ДЕНИСОВ

ДЕНИСОВ

1929, ТОМСК —

1996, ПАРИЖ

1996, ПАРИЖ

В ней оригинально претворены элементы серийной техники, алеаторики, сонористики; в 1965 году кантата исполнялась в Дармштадте и Париже, о ней похвально отзывался 84-летний Игорь Стравинский. К «Солнцу инков» примыкают вокальные циклы «Плачи» и «Итальянские песни». Центральные сочинения 1970-х связаны в основном с оркестровым письмом — это «Живопись» для большого оркестра, вдохновленная картинами Бориса Биргера, концерты для виолончели, фортепиано, флейты, скрипки, гобоя. Большинство концертов сочинялось специально для выдающихся музыкантов. В творчестве Денисова 1980−1990-х значительное место заняли жанры ораториальной и театральной музыки. Важнейшие произведения этого периода — Реквием для солистов, хора и оркестра на латинские и французские литургические тексты и стихи Ф. Танцера, опера «Пена дней», балет «Исповедь», оратория «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа», Камерная симфония № 2. Мастер и знаток оркестра, Денисов инструментовал ряд произведений композиторов-классиков, в том числе Шуберта, Мусоргского, Мосолова; завершил и оркестровал оперу Дебюсси «Родриго и Химена» и ораторию Шуберта «Лазарь».

В 1971 году окончил ГМПИ имени Гнесиных как композитор (класс Арама Хачатуряна) и музыковед, позднее — аспирантуру Ленинградской консерватории. Издал первую в Советском Союзе монографию об Оливье Мессиане (за этот труд ему была присуждена степень кандидата искусствоведения). Регулярно выступал в печати как критик и музыковед. За время работы в издательстве «Советский композитор» отредактировал несколько томов полного собрания сочинений Шостаковича. Являлся вице-президентом и одним из самых активных участников Ассоциации современной музыки (Москва).

Мимо внимания композитора не прошло ни одно значительное явление в музыке второй половины XX века, хотя конкретное воплощение той или иной композиторской техники носит у него ярко индивидуализированный характер, что отражается и в формах нотной записи. Музыка Екимовского часто рождалась в сотрудничестве с исполнителями — так были созданы произведения для редких

Мимо внимания композитора не прошло ни одно значительное явление в музыке второй половины XX века, хотя конкретное воплощение той или иной композиторской техники носит у него ярко индивидуализированный характер, что отражается и в формах нотной записи. Музыка Екимовского часто рождалась в сотрудничестве с исполнителями — так были созданы произведения для редких

ВИКТОР

ЕКИМОВСКИЙ

ЕКИМОВСКИЙ

1947 —

2024, МОСКВА

2024, МОСКВА

и необычных комбинаций инструментов: «В созвездии Гончих Псов» для трех флейт и магнитофонной ленты (для югославского ансамбля «За другу нову музику»), «Кантус фигуралис» (для международного ансамбля саксофонистов под руководством Ж.-М. Лондекса), Тройные камерные вариации (для Ensemble Modern), «Из каталога Эшера» для 7 исполнителей и слайд-проекции (для фестиваля «Инструментальный театр» в Штутгарте, 1994). Среди ключевых сочинений также Трио-соната da camera (1971), «Бранденбургский концерт» (1979), «Соната с похоронным маршем» (1981). В 1980-е музыка Екимовского принимает более строгие черты, близкие концептуалистскому типу мышления («Прощание» для фортепиано, «Мандала» для 9 исполнителей). В 1990-е годы творчество композитора приобрело неоромантическую окраску («Лунная соната» для фортепиано, «Симфонические танцы» для фортепиано с оркестром, «27 разрушений» для ансамбля ударных, «Зеркало Авиценны» для 14 исполнителей).

Окончил Симферопольское музыкальное училище, затем Московскую консерваторию (класс композиции С. Богатырева, класс фортепиано В. Натансона) и аспирантуру (классы Дмитрия Кабалевского и Тихона Хренникова). С самого начала симфонический жанр в его творчестве определился как ведущий. За десять лет учебы в консерватории (1953−1963) он успел написать свои первые десять симфоний. В начале 1960-х годов Караманов модернизирует свой стиль и становится наряду с Волконским, Каретниковым, Шнитке, Денисовым и Губайдулиной одним из первых советских авангардных композиторов. Авангардный период в творчестве Караманова был коротким — с 1962 по июль 1964 года;

АЛЕМДАР

КАРАМАНОВ

КАРАМАНОВ

1934 —

2007, СИМФЕРОПОЛЬ

2007, СИМФЕРОПОЛЬ

в это время им созданы многие сочинения, включая Симфонии №№ 9 и 10, фортепианную музыку («Пролог, мысль и эпилог», Музыка для фортепиано №№ 1 и 2, Концертные фуги, Этюды для фортепиано), а также камерную («Музыку для скрипки и фортепиано», «Музыку для виолончели и фортепиано» и др.). После окончания аспирантуры, не имея работы и места жительства в Москве, Караманов решил вернуться домой в Симферополь. С этого времени его музыкальное творчество целиком посвящено религиозной тематике. Он вырабатывает новый неоромантический тональный стиль. Почти полностью отказавшись от жанров фортепианной и камерной музыки, композитор погрузился в работу над симфоническими и вокально-симфоническими произведениями. Автор гимна Республики Крым (1992). С 1991 года музыка Караманова часто звучит на фестивалях в России и за рубежом.

Один из лидеров послевоенного музыкального авангарда, чья симфоническая, камерная и духовная музыка стала частью советского неофициального искусства. Окончил Центральную музыкальную школу и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу композиции у Виссариона Шебалина. Неофициально брал уроки у Филиппа Гершковича.

Судьба Каретникова — одна из самых драматичных в истории Второго авангарда. Уже к тридцати годам композитор получил широкую известность в стране благодаря первым симфониям, оратории «Юлиус Фучик» и балетам «Геологи» и «Ванина Ванини», поставленным в Большом театре в начале 1960‑х. Однако в 1957 году в жизни Каретникова произошли два поворотных события: он пришел к православию, а в музыке открыл для себя творчество композиторов нововенской школы и принципы додекафонии (практически одновременно с Андреем Волконским). Услышав их музыку, Каретников писал: «Новую Венскую школу я должен был услышать хотя бы в 18 лет, а не в 27. У моего поколения украли 8−9 лет жизни, важнейших в развитии человека, и эти потери никому и никогда не возместить». С середины 1960‑х он стал прихожанином отца Александра Меня.

Испытав духовное перерождение и переосмыслив эстетические взгляды, Каретников исключил из своего портфеля почти все произведения, написанные до 1961 года, и сознательно отказался от статуса признанного и исполняемого советского композитора. Независимая эстетическая, общественная и нравственная позиция Каретникова привела к его длительной изоляции от ведущих течений музыкальной жизни СССР. Это вместе с негласным запретом на исполнение привело к тому, что его творчество до сих пор практически не изучено.

Судьба Каретникова — одна из самых драматичных в истории Второго авангарда. Уже к тридцати годам композитор получил широкую известность в стране благодаря первым симфониям, оратории «Юлиус Фучик» и балетам «Геологи» и «Ванина Ванини», поставленным в Большом театре в начале 1960‑х. Однако в 1957 году в жизни Каретникова произошли два поворотных события: он пришел к православию, а в музыке открыл для себя творчество композиторов нововенской школы и принципы додекафонии (практически одновременно с Андреем Волконским). Услышав их музыку, Каретников писал: «Новую Венскую школу я должен был услышать хотя бы в 18 лет, а не в 27. У моего поколения украли 8−9 лет жизни, важнейших в развитии человека, и эти потери никому и никогда не возместить». С середины 1960‑х он стал прихожанином отца Александра Меня.

Испытав духовное перерождение и переосмыслив эстетические взгляды, Каретников исключил из своего портфеля почти все произведения, написанные до 1961 года, и сознательно отказался от статуса признанного и исполняемого советского композитора. Независимая эстетическая, общественная и нравственная позиция Каретникова привела к его длительной изоляции от ведущих течений музыкальной жизни СССР. Это вместе с негласным запретом на исполнение привело к тому, что его творчество до сих пор практически не изучено.

НИКОЛАЙ

КАРЕТНИКОВ

КАРЕТНИКОВ

1930 —

1994, МОСКВА

1994, МОСКВА

Убежденный приверженец «классической» серийной додекафонии шёнберговского типа, на основе которой он выработал собственный стиль, и вместе с тем самобытный продолжатель традиций православной духовной музыки, Каретников не отказывался от тональности и других техник там, где они были оправданы замыслом, — и соединял додекафонию с иными формами музыкального письма. Ему удалось перешагнуть через экспериментальность языка нововенцев, органично сочетая принцип серийности с симфонической традицией российской композиторской школы.

Инструментальные сочинения, оперы и духовные песнопения Каретников писал практически в стол, а его имя ассоциировалось в первую очередь с многочисленными прикладными работами — для театра и в особенности для кино. Среди широко известных — «Скверный анекдот» (1965), «Бег» (1970) режиссеров А. Алова и В. Наумова, «Прощай, шпана замоскворецкая…» А. Панкратова (1987), спектакли «Десять дней, которые потрясли мир» Ю. Любимова (1965, Театр на Таганке), «Заговор Фиеско в Генуе» Л. Хейфеца (1977, Малый театр), «Тевье-молочник» С. Евлахишвили (1985, Центральное ТВ) и многие другие. Среди наиболее крупных сочинений Каретникова — оперы «Тиль Уленшпигель» (1965−1985) и «Мистерия апостола Павла» (1970−1987). В первой из них парадоксально сочетаются разнообразные стилевые идиомы. Вторая опера стилистически более однородна; по типу замысла и характеру музыки она родственна опере А. Шёнберга «Моисей и Арон». Каретников также является автором трех балетов, четырех симфоний, двух камерных симфоний, двух циклов духовных песнопений, камерной и фортепианной музыки.

Автор книги воспоминаний «Темы с вариациями» (1990), переизданной к юбилею в 2020 году Издательством Ивана Лимбаха (Санкт-Петербург).

Инструментальные сочинения, оперы и духовные песнопения Каретников писал практически в стол, а его имя ассоциировалось в первую очередь с многочисленными прикладными работами — для театра и в особенности для кино. Среди широко известных — «Скверный анекдот» (1965), «Бег» (1970) режиссеров А. Алова и В. Наумова, «Прощай, шпана замоскворецкая…» А. Панкратова (1987), спектакли «Десять дней, которые потрясли мир» Ю. Любимова (1965, Театр на Таганке), «Заговор Фиеско в Генуе» Л. Хейфеца (1977, Малый театр), «Тевье-молочник» С. Евлахишвили (1985, Центральное ТВ) и многие другие. Среди наиболее крупных сочинений Каретникова — оперы «Тиль Уленшпигель» (1965−1985) и «Мистерия апостола Павла» (1970−1987). В первой из них парадоксально сочетаются разнообразные стилевые идиомы. Вторая опера стилистически более однородна; по типу замысла и характеру музыки она родственна опере А. Шёнберга «Моисей и Арон». Каретников также является автором трех балетов, четырех симфоний, двух камерных симфоний, двух циклов духовных песнопений, камерной и фортепианной музыки.

Автор книги воспоминаний «Темы с вариациями» (1990), переизданной к юбилею в 2020 году Издательством Ивана Лимбаха (Санкт-Петербург).

Закончил Среднюю специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории по классу виолончели у Эммануила Фишмана в 1961 году. Продолжил образование в консерваториях — Московской (1961−1963), где учился у Мстислава Ростроповича, и Ленинградской (1963−1967) по классу композиции у Бориса Арапова. В 1979 году на VI съезде композиторов в докладе Тихона Хренникова его музыка подверглась жесткой критике, и Кнайфель вместе с московскими коллегами Денисовым, Губайдулиной и др. попал в так называемую хренниковскую семерку — «черный список» семи отечественных композиторов авангардного направления.

Жил и работал в Санкт-Петербурге. Автор более 100 композиций во всех областях музыкального творчества.

Жил и работал в Санкт-Петербурге. Автор более 100 композиций во всех областях музыкального творчества.

АЛЕКСАНДР

КНАЙФЕЛЬ

КНАЙФЕЛЬ

1943, ТАШКЕНТ —

2024, БЕРЛИН

2024, БЕРЛИН

Среди сочинений — опера «Кентервильское привидение», балет «Медея», «Восьмая глава» для храма, четырех хоров и виолончели, вокальный цикл «Глупая лошадь», «В эфире чистом и незримом» для фортепиано и струнного квартета. Премьеры его произведений проходили на крупнейших музыкальных фестивалях в Париже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке, Цюрихе, Зальцбурге, Берлине, Франкфурте, Кёльне, Маастрихте, Ферраре и др. Написал музыку более чем к 40 художественным и художественно-публицистическим фильмам. Александр Кнайфель первым из российских музыкантов был удостоен международной премии DAAD (Немецкой академической службы обменов). Член Союза композиторов (с 1968) и кинематографистов (с 1987). Заслуженный деятель искусств России (1996).

Окончил Московскую государственную консерваторию как композитор (класс Сергея Баласаняна) и дирижер (класс Лео Гинзбурга). В 1973 году был принят в Союз композиторов СССР. В 1978—1983 годах — председатель Творческого объединения молодых композиторов Москвы. В 1972—1991 преподавал в Московской консерватории, где вел классы инструментовки и чтения партитур. Среди учеников Корндорфа — композиторы Сергей Жуков, Сергей Загний, Кирилл Уманский, Владимир Рябов, Екатерина Чемберджи, дирижеры Игорь Головчин, Павел Коган, Владимир Понькин, органист и музыковед Марианна Высоцкая и другие.

В 1980-е годы активно работал в кино, автор музыки к фильмам «Десять негритят», «Брызги шампанского» и «Так жить нельзя» Станислава Говорухина. С именем Корндорфа связано возрождение в 1990 году Ассоциации современной музыки: он был одним из заместителей главы АСМ-2 Эдисона Денисова, активно содействовал продвижению новых сочинений современных композиторов. В 1990 году удостоен музыкальной премии Дуйсбурга (Германия). В 1991 переехал в Канаду, где продолжал заниматься композицией, используя различные типы современных техник. Был принят в Союз композиторов Канады и Лигу канадских композиторов. Скончался в 2001 году.

В 1980-е годы активно работал в кино, автор музыки к фильмам «Десять негритят», «Брызги шампанского» и «Так жить нельзя» Станислава Говорухина. С именем Корндорфа связано возрождение в 1990 году Ассоциации современной музыки: он был одним из заместителей главы АСМ-2 Эдисона Денисова, активно содействовал продвижению новых сочинений современных композиторов. В 1990 году удостоен музыкальной премии Дуйсбурга (Германия). В 1991 переехал в Канаду, где продолжал заниматься композицией, используя различные типы современных техник. Был принят в Союз композиторов Канады и Лигу канадских композиторов. Скончался в 2001 году.

НИКОЛАЙ

КОРНДОРФ

КОРНДОРФ

1947, МОСКВА —

2001, ВАНКУВЕР

2001, ВАНКУВЕР

Музыка Корндорфа звучит на фестивалях в Австрии, Германии, Нидерландах, США, Норвегии, Австралии, Греции, Канаде, Японии, Польше, Тайване и других странах. Его произведения исполняли и записывали Ансамбль солистов Большого театра, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Симфонический оркестр Би-би-си, Королевский оркестр Консертгебау (Амстердам), Мюнхенский симфонический оркестр, Шёнберг-ансамбль, симфонические оркестры Монреаля, Ванкувера, Виннипега, Ванкуверский ансамбль новой музыки. В числе исполнителей музыки Корндорфа также дирижеры Александр Лазарев, Валерий Гергиев, Андрей Борейко, Валерий Полянский, Анатолий Левин, Константин Кримец, виолончелисты Александр Ивашкин, Петр Кондрашин, Дмитрий Чеглаков, пианисты Иван Соколов, Юрий Фаворин, Петр Айду, Михаил Турпанов, скрипачка Патриция Копачинская, альтист Михаил Березницкий, валторнист Станислав Давыдов.

Среди ключевых сочинений композитора — опера «Марина и Райнер», четыре симфонии, «Улыбка Мод Льюис» для малого симфонического оркестра, «Confessiones» для 14 исполнителей и фонограммы, «Ярило» для фортепиано и фонограммы, Concerto capriccioso для виолончели, струнного оркестра и ударных, «Are You Ready, Brother?» для фортепиано, скрипки и виолончели, «В честь Альфреда Шнитке» для струнного трио, «Танец в металле» для ударных.

Среди ключевых сочинений композитора — опера «Марина и Райнер», четыре симфонии, «Улыбка Мод Льюис» для малого симфонического оркестра, «Confessiones» для 14 исполнителей и фонограммы, «Ярило» для фортепиано и фонограммы, Concerto capriccioso для виолончели, струнного оркестра и ударных, «Are You Ready, Brother?» для фортепиано, скрипки и виолончели, «В честь Альфреда Шнитке» для струнного трио, «Танец в металле» для ударных.

Классик американской музыки, один из ведущих представителей американского послевоенного авангарда. Прослыл вундеркиндом, начав сочинять музыку в раннем возрасте. Профессиональное обучение музыке начал в университете Иллинойса, продолжил в Берлине, а по возвращении в США — в Мичиганском университете, который окончил в 1959 году. Преподавал в колледже в Вирджинии, университете Колорадо, а в 1965 году надолго связал свою судьбу с университетом Пенсильвании, где у него учились такие композиторы, как Маргарет Брауэр, Ури Кейн, Дженнифер Хигдон, Джеральд Левинсон, Джей Риз и др. Несмотря на завершение педагогической деятельности в 1995, семь лет спустя возобновит ее в университете Аризоны.

В 1960-е Крам выработал свой стиль, легко узнаваемый и мало меняющийся впоследствии. Важнейшие составляющие его словаря — цитаты и знаки европейского прошлого, соседствующие с символикой неевропейских культур. Смешивая «несовместимые стилистические элементы — фламенко и барочную цитату, реминисценцию из Малера и дыхание Востока», Крам трактует эти элементы как вневременные символы: использует старую (в том числе графическую) музыкальную символику и создает новую.

В 1960-е Крам выработал свой стиль, легко узнаваемый и мало меняющийся впоследствии. Важнейшие составляющие его словаря — цитаты и знаки европейского прошлого, соседствующие с символикой неевропейских культур. Смешивая «несовместимые стилистические элементы — фламенко и барочную цитату, реминисценцию из Малера и дыхание Востока», Крам трактует эти элементы как вневременные символы: использует старую (в том числе графическую) музыкальную символику и создает новую.

ДЖОРДЖ

КРАМ

КРАМ

1929, ЧАРЛСТОН, ЗАПАДНАЯ ВИРДЖИНИЯ —

2022, МЕДИА, ПЕНСИЛЬВАНИЯ

2022, МЕДИА, ПЕНСИЛЬВАНИЯ

В его «музыке для глаз» нотоносцы пересекаются крест-накрест в «Козероге» из фортепианного «Макрокосмоса», изображают двойную звезду в «Близнецах» и спиральную галактику в «Водолее». В «Пословицах» и «Древних голосах детей» нотные фрагменты расположены по кругу, символизируя бесконечность цикла жизни. В «Черных ангелах» Крам создает аллегорию войны во Вьетнаме с помощью цитаты из квартета Шуберта «Смерть и девушка». В «Голосе кита» исполнители надевают черные полумаски, сцена освещается голубым светом. Пулитцеровская премия, присужденная в 1968 году за сочинение «Эхо времени и река», открыла череду наград и почетных титулов, которыми отмечен весь творческий путь композитора. C этого времени его произведения стали исполняться во многих странах мира, публиковаться издательством Edition Peters, записываться на грампластинки лейблом Columbia и другими. Список сочинений Крама сравнительно невелик — около сорока произведений, в основном камерных. Большинство его вокальных сочинений написаны на тексты Федерико Гарсиа Лорки. В 1970-е Крам cтал одним из самых исполняемых американских композиторов второй половины века, оказавшись в той же парадоксальной категории, что и минималисты: авангардной музыки, популярной у публики.

Яков Беньямин Мюльрад — шведский композитор, чьи сочинения исполняются коллективами всего мира. Начал заниматься музыкой в возрасте 15 лет, брал уроки у Ольги Нойвирт, Свена-Давида Сандстрёма и Джуро Живковича, обучался в Королевском колледже музыки в Стокгольме и Королевском колледже музыки в Лондоне. Произведением «Anim Zemirot», входящим в репертуар ряда европейских хоров, открывается дебютный альбом композитора «Time», записанный Хором Шведского радио на лейбле Deustche Grammophon; диск получил высокую оценку BBC Music Magazine. В 2015 году Мюльрад стал самым молодым композитором, чье произведение было исполнено в Королевской Шведской опере.

ЯКОБ

МЮЛЬРАД

МЮЛЬРАД

Р. 1991, СТОКГОЛЬМ

В числе его сочинений — «REMS» («Rapid Eye Movement Sleep») для симфонического оркестра, Концерт для кларнета с оркестром SEMA, «Кадиш» и «Время» для хора. Произведения композитора исполняют дирижеры Пабло ЭрасКасадо, Маттиас Пинчер, Королевский филармонический оркестр Стокгольма, Токийский и Бамбергский симфонические оркестры, Камерный оркестр СентПола, Норвежский камерный оркестр, Хор Западногерманского радио. В октябре 2024 года Cимфонический оркестр Мальмё исполнил сочинение Мюльрада «Veer (bot)» на первом в мире концерте, где соло виолончели было доверено роботу.

Один из крупнейших представителей современной музыки Франции. Ученик Оливье Мессиана, активнейший сотрудник парижской электронной студии IRCAM, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке. Вырвавшись в середине 1970-х годов из жестких рамок серийного письма, культивируемого Пьером Булезом, Мюрай и композиторы группы L’Itinéraire обратились к исследованию акустической и психоакустической природы звука, заложенной в строении его спектра. Участники группы изначально позиционировали себя как приверженцы эстетики «искусства звуков», в противовес доминировавшей в музыке 1960-х парадигме, основанной на закономерностях серийного и сериального методов композиции.

Термин «спектральная музыка» принадлежит композитору и музыковеду Югу Дюфуру, обосновавшему концепцию нового направления. Одним из последовательных приверженцев спектрального метода стал Мюрай, трактующий строение звука в качестве модели структурирования музыкальной формы и одухотворяющих ее процессов. Модульная система композиции лежит в основе его сочинений, начиная с оркестрового «Sables» (1975) и «Mémoire/Érosion» для валторны и 9 инструментов (1976).

Термин «спектральная музыка» принадлежит композитору и музыковеду Югу Дюфуру, обосновавшему концепцию нового направления. Одним из последовательных приверженцев спектрального метода стал Мюрай, трактующий строение звука в качестве модели структурирования музыкальной формы и одухотворяющих ее процессов. Модульная система композиции лежит в основе его сочинений, начиная с оркестрового «Sables» (1975) и «Mémoire/Érosion» для валторны и 9 инструментов (1976).

ТРИСТАН

МЮРАЙ

МЮРАЙ

Р. 1947, ГАВР

Идеи спектральной школы, представленной Жераром Гризе, Тристаном Мюраем, Микаэлем Левинасом, Югом Дюфуром, Филиппом Юрелем быстро распространились за пределами Франции, став частью самых разных методик, объединенных связью с физическими и акустическими особенностями звука как прообразами параметров музыкального языка.

Как и его коллеги по L’Itinéraire, Мюрай использует собственную технику композиции, во многом основанную на инструментальной имитации методов из области электронного синтеза тембров. Образуемые каждым конкретным звуком гармонические и негармонические обертоны тщательно исследуются композитором с помощью компьютера и служат материалом для создания бесконечно разнообразных партитур. Его музыка внесла значительный вклад в современное музыкальное искусство Франции, а по значимости имена Мюрая и Гризе приближаются к именам Мессиана и Анри Дютийё. На новом этапе композиторского письма Мюрай следует истинно французской традиции, соединяя свои открытия, скрупулезную аналитичность Рамо и преклонение перед красотой каждого отдельного звука, свойственное импрессионизму Равеля и Дебюсси. В цифровую эпоху Мюрай проявляет себя художником истинно французского духа.

Как и его коллеги по L’Itinéraire, Мюрай использует собственную технику композиции, во многом основанную на инструментальной имитации методов из области электронного синтеза тембров. Образуемые каждым конкретным звуком гармонические и негармонические обертоны тщательно исследуются композитором с помощью компьютера и служат материалом для создания бесконечно разнообразных партитур. Его музыка внесла значительный вклад в современное музыкальное искусство Франции, а по значимости имена Мюрая и Гризе приближаются к именам Мессиана и Анри Дютийё. На новом этапе композиторского письма Мюрай следует истинно французской традиции, соединяя свои открытия, скрупулезную аналитичность Рамо и преклонение перед красотой каждого отдельного звука, свойственное импрессионизму Равеля и Дебюсси. В цифровую эпоху Мюрай проявляет себя художником истинно французского духа.

В 1963 году окончил Таллинскую консерваторию по классу композиции Хейно Эллера. В 1957—1967 работал звукорежиссером Эстонского радио. В 1968‑м обратился к серийной технике («Perpetuum mobile») и технике коллажа (Симфония № 2, 1966; «Pro et contra» для виолончели с оркестром, 1966, и др.). С начала 1970‑х активно изучал григорианское пение и средневековую полифонию, что определило направленность его творческой эволюции. Третья симфония (1971) ознаменовала сдвиг в сторону диатоники, модальности и благозвучия. В середине 1970‑х Пярт пришел к новому стилю, основанному на простейших звуковых элементах — трезвучии и движении по тонам диатонического звукоряда; Пярт назвал его tintinnabuli (лат. «колокольчики») и охарактеризовал как «бегство в добровольную бедность». Первые же произведения, созданные в этом стиле, — «Arbos», «Fratres», «Summа», «Tabula rasa», «Cantus» памяти Бриттена — принесли ему мировую известность и с тех пор широко исполняются, в том числе в позднейших авторских редакциях.

АРВО

ПЯРТ

ПЯРТ

Р. 1935, ПАЙДЕ, ЭСТОНИЯ

В 1980 году Пярт эмигрировал из СССР и обосновался в Вене, где подписал договор с крупным нотным издательством Universal Edition, в 1981‑м переехал в Берлин. С 2010 года постоянно живет в Эстонии. В 2018 году в деревне Лауласмаа открылся Центр Арво Пярта.

Стиль tintinnabuli был развит им в сочинениях последующих лет, проникнутых смиренным и возвышенным религиозным духом; среди самых значительных — «De profundis» для мужского хора и органа (1980), «Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem» («Страсти по Иоанну», 1982), «Stabat mater» (1985), «Те Deum» (1985), 7 антифонов к «Магнификату» (на немецкие тексты, 1988), «Магнификат» (1989), «Богородице Дево» для хора a cappella (1990), Берлинская месса (1990−1991), Канон покаянен для хора a cappella (1998).

Стиль tintinnabuli был развит им в сочинениях последующих лет, проникнутых смиренным и возвышенным религиозным духом; среди самых значительных — «De profundis» для мужского хора и органа (1980), «Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem» («Страсти по Иоанну», 1982), «Stabat mater» (1985), «Те Deum» (1985), 7 антифонов к «Магнификату» (на немецкие тексты, 1988), «Магнификат» (1989), «Богородице Дево» для хора a cappella (1990), Берлинская месса (1990−1991), Канон покаянен для хора a cappella (1998).

Родился в 1948 году в Минске в семье оперных певцов. В 1967 году окончил музыкальное училище в г. Фрунзе (ныне Бишкек). Затем поступил в Московскую консерваторию, где осваивал композицию и анализ под руководством Николая Сидельникова и Юрия Холопова. Тогда же произошли две главные встречи в его жизни — с будущей супругой, композитором Еленой Фирсовой, и с Эдисоном Денисовым — его учителем оркестровки. В 1979 году все трое попадут в так называемый «черный список» Тихона Хренникова, оглашенный им на VI съезде Союза композиторов: поводом для критики послужило включение музыки композиторов в программы музыкальных фестивалей в Кёльне и Венеции.

Несмотря на бойкот в СССР, музыка Смирнова исполнялась за рубежом. В 1989 году прошли постановки его опер на сюжеты Уильяма Блейка — «Тириэль» во Фрайбурге и «Тэль» в Лондоне. В том же году его Первая симфония «Времена года» прозвучала на Тэнглвудском фестивале в США. Музыка Смирнова звучала под управлением дирижеров Риккардо Мути, Геннадия Рождественского, Василия Синайского, Петера Этвёша и др.

Несмотря на бойкот в СССР, музыка Смирнова исполнялась за рубежом. В 1989 году прошли постановки его опер на сюжеты Уильяма Блейка — «Тириэль» во Фрайбурге и «Тэль» в Лондоне. В том же году его Первая симфония «Времена года» прозвучала на Тэнглвудском фестивале в США. Музыка Смирнова звучала под управлением дирижеров Риккардо Мути, Геннадия Рождественского, Василия Синайского, Петера Этвёша и др.

ДМИТРИЙ

СМИРНОВ

СМИРНОВ

1948, МИНСК —

2020, УОТФОРД, ХАРТФОРДШИР

2020, УОТФОРД, ХАРТФОРДШИР

Его сочинения публиковали крупнейшие издательства — Boosey & Hawkes и Sikorski.

В 1990 году Смирнов стал одним из основателей новой Ассоциации современной музыки (АСМ‑2), по инициативе которой в Москву приезжали на авторские концерты Пьер Булез, Карлхайнц Штокхаузен, Янис Ксенакис, Анри Пуссёр.

В 1991 году Смирнов с женой эмигрировали в Великобританию. Там он получил резиденцию в Кембридже, а затем в графстве Девоншир. Был профессором Килского университета, преподавал композицию и русскую музыку в Голдсмитском колледже. Помимо музыки, Смирнов писал стихи и прозу под псевдонимом Дмитрий Смирнов-Садовский, переводил произведения Эдварда Лира, Джеймса Джойса, Басё и других. Его главным увлечением было творчество Блейка: Смирнов перевел многие сочинения поэта, а также написал его биографию на русском языке. Смирнов писал и о музыке, в том числе об окружавших его композиторах — Денисове, Шнитке, Губайдулиной — и об авторах, повлиявших на его искусство, таких как Веберн, Булез, Лигети, Фернихоу, Стравинский, Шостакович.

В 1990 году Смирнов стал одним из основателей новой Ассоциации современной музыки (АСМ‑2), по инициативе которой в Москву приезжали на авторские концерты Пьер Булез, Карлхайнц Штокхаузен, Янис Ксенакис, Анри Пуссёр.

В 1991 году Смирнов с женой эмигрировали в Великобританию. Там он получил резиденцию в Кембридже, а затем в графстве Девоншир. Был профессором Килского университета, преподавал композицию и русскую музыку в Голдсмитском колледже. Помимо музыки, Смирнов писал стихи и прозу под псевдонимом Дмитрий Смирнов-Садовский, переводил произведения Эдварда Лира, Джеймса Джойса, Басё и других. Его главным увлечением было творчество Блейка: Смирнов перевел многие сочинения поэта, а также написал его биографию на русском языке. Смирнов писал и о музыке, в том числе об окружавших его композиторах — Денисове, Шнитке, Губайдулиной — и об авторах, повлиявших на его искусство, таких как Веберн, Булез, Лигети, Фернихоу, Стравинский, Шостакович.

Получил техническое образование (МИРЭА, МАМИ), затем поступил в Московский колледж импровизационной музыки и начал концертировать как джазовый пианист. Принимал участие в электронных и экспериментальных проектах. После колледжа окончил композиторский факультет Московской консерватории (класс профессора Татьяны Чудовой) и аспирантуру, где защитил кандидатскую диссертацию (по его словам, «суровая, но полезная школа мысли»). Сегодня Алексей Сысоев — востребованный автор, ведущий активную деятельность как музыкант-импровизатор. Помимо сочинений, предназначенных для концертного зала, он создает музыку к театральным постановкам. В 2013 году стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» за лучшую работу композитора в музыкальном театре (спектакль «Полнолуние»).

АЛЕКСЕЙ

СЫСОЕВ

СЫСОЕВ

Р. 1972, МОСКВА

В 2019 году мультимедийный перформанс «Страсти по Мартену» с музыкой Сысоева получил Гран-при Премии Сергея Курёхина в Санкт-Петербурге. В последние годы он неизменно становится победителем в различных номинациях программы «Ноты и квоты», инициированной Союзом композиторов России при поддержке Министерства культуры РФ. Его сочинения звучат на фестивалях новой музыки в России и Европе в исполнении ведущих солистов и ансамблей. Среди исполнителей его музыки — дирижеры Филипп Чижевский и Дмитрий Юровский, представившие мировые премьеры концерта «Сферы» и этюда «Ноно» в рамках абонемента «Другое пространство. Continuo» в Концертном зале имени Чайковского.

Сочинения Тертеряна — сплав древнейших ритуальных и духовных традиций Армении, современного музыкального языка и индивидуального композиторского стиля. Автор восьми симфоний (1969−1989), двух опер — «Огненное кольцо» (1967) и «Землетрясение» (1984), балета «Монологи Ричарда III» (1979), двух струнных квартетов (1964, 1991) и камерных сочинений. Внешняя лаконичность его симфоний парадоксальна и загадочна; по духу глубоко армянский мастер, он смог не только прикоснуться к музыкальному коду генетической памяти Армении, но и связать его с глубочайшими общечеловеческими ценностями.

Хотя Тертерян создавал свои работы в отшельничестве и тишине, на протяжении десятилетий он активно участвовал в музыкальной жизни: занимал руководящие посты в Союзах композиторов Армянской ССР и СССР, республиканском министерстве культуры, начиная с 1985 года был профессором Ереванской консерватории. Тяжелая политическая и экономическая ситуация, в которой оказалась Армения на рубеже 1980−1990-х, сделала невозможным продолжение полноценной творческой работы.

Хотя Тертерян создавал свои работы в отшельничестве и тишине, на протяжении десятилетий он активно участвовал в музыкальной жизни: занимал руководящие посты в Союзах композиторов Армянской ССР и СССР, республиканском министерстве культуры, начиная с 1985 года был профессором Ереванской консерватории. Тяжелая политическая и экономическая ситуация, в которой оказалась Армения на рубеже 1980−1990-х, сделала невозможным продолжение полноценной творческой работы.

АВЕТ

ТЕРТЕРЯН

ТЕРТЕРЯН

1929, БАКУ —

1994, ЕКАТЕРИНБУРГ

1994, ЕКАТЕРИНБУРГ

В начале 1990-х годов Тертерян начал преподавать в Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского; Уральский филармонический оркестр активно работал над его симфониями, а Уральское отделение Союза композиторов России расширило профессиональный круг общения мастера.

Авет Тертерян — в числе деятелей искусства, которым было присвоено звание народного артиста СССР последним указом Михаила Горбачева в декабре 1991 года. В 1994 по приглашению администрации земли Бранденбург композитор провел шесть месяцев в Виперсдорфе (Германия). Вскоре после триумфального исполнения его Седьмой симфонии в Лондоне Симфоническим оркестром Би-би-си под управлением Александра Лазарева, в декабре 1994 года Тертерян приехал в Екатеринбург, где готовился его авторский фестиваль. Он не дожил нескольких дней до открытия фестиваля, превратившегося в мемориальный.

Авет Тертерян — в числе деятелей искусства, которым было присвоено звание народного артиста СССР последним указом Михаила Горбачева в декабре 1991 года. В 1994 по приглашению администрации земли Бранденбург композитор провел шесть месяцев в Виперсдорфе (Германия). Вскоре после триумфального исполнения его Седьмой симфонии в Лондоне Симфоническим оркестром Би-би-си под управлением Александра Лазарева, в декабре 1994 года Тертерян приехал в Екатеринбург, где готовился его авторский фестиваль. Он не дожил нескольких дней до открытия фестиваля, превратившегося в мемориальный.

В 1937—1939 гг. училась в музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской консерватории, а затем до 1947 года — в Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Ее учитель композиции Дмитрий Шостакович говорил о ней: «Я убежден, что музыка Галины Уствольской достигнет всемирной известности и будет оценена всеми, для кого истина в искусстве имеет первостепенное значение». Несколько раз Шостакович поддерживал ее в Союзе композиторов, несмотря на сопротивление коллег. Он присылал Уствольской свои еще незаконченные сочинения и придавал большое значение ее замечаниям. В своем Струнном квартете № 5 и в Сюите на стихи Микеланджело Шостакович использовал вторую тему из финала Трио для кларнета, скрипки и фортепиано Уствольской.

До конца 1950‑х творчество Уствольской, если не считать немногих произведений, созданных в рамках магистрального направления советской музыки, оставалось практически неизвестно. Между тем, еще в конце 1940‑х она выработала глубоко индивидуальный стиль, для которого характерны высокая степень напряженности и концентрированности музыкального высказывания, экономная фактура, подчеркивание динамических и регистровых контрастов, диссонансы, необычные сочетания инструментальных тембров.

До конца 1950‑х творчество Уствольской, если не считать немногих произведений, созданных в рамках магистрального направления советской музыки, оставалось практически неизвестно. Между тем, еще в конце 1940‑х она выработала глубоко индивидуальный стиль, для которого характерны высокая степень напряженности и концентрированности музыкального высказывания, экономная фактура, подчеркивание динамических и регистровых контрастов, диссонансы, необычные сочетания инструментальных тембров.

ГАЛИНА

УСТВОЛЬСКАЯ

УСТВОЛЬСКАЯ

1919, ПЕТРОГРАД —

2006, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2006, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Виктор Суслин, коллега и друг Уствольской, однажды назвал ее музыку «голосом из „Черной дыры“ Ленинграда, эпицентра коммунистического террора, города, пережившего столь ужасные страдания и муки войны». Уствольской понравилась эта метафора, и она стала называть свою музыку «Музыкой из черной дыры».

С конца 1980‑х музыка Уствольской постоянно звучит на российских и зарубежных фестивалях. Среди самых значительных ее произведений — 6 сонат для фортепиано, Трио для кларнета, скрипки и фортепиано, Октет для 2 гобоев, 4 скрипок, литавр и фортепиано, 12 прелюдий для фортепиано, Большой дуэт для виолончели и фортепиано, 3 композиции для разных инструментальных составов, симфонии №№ 2, 3, 4, 5. В числе исполнителей музыки Уствольской — Мстислав Ростропович, Райнберт де Леу, Патриция Копачинская, Маркус Хинтерхойзер, Анатолий Ведерников, Алексей Любимов, Олег Малов, Иван Соколов, Федор Амиров, Александр Рудин, Юрий Фаворан.

С конца 1980‑х музыка Уствольской постоянно звучит на российских и зарубежных фестивалях. Среди самых значительных ее произведений — 6 сонат для фортепиано, Трио для кларнета, скрипки и фортепиано, Октет для 2 гобоев, 4 скрипок, литавр и фортепиано, 12 прелюдий для фортепиано, Большой дуэт для виолончели и фортепиано, 3 композиции для разных инструментальных составов, симфонии №№ 2, 3, 4, 5. В числе исполнителей музыки Уствольской — Мстислав Ростропович, Райнберт де Леу, Патриция Копачинская, Маркус Хинтерхойзер, Анатолий Ведерников, Алексей Любимов, Олег Малов, Иван Соколов, Федор Амиров, Александр Рудин, Юрий Фаворан.

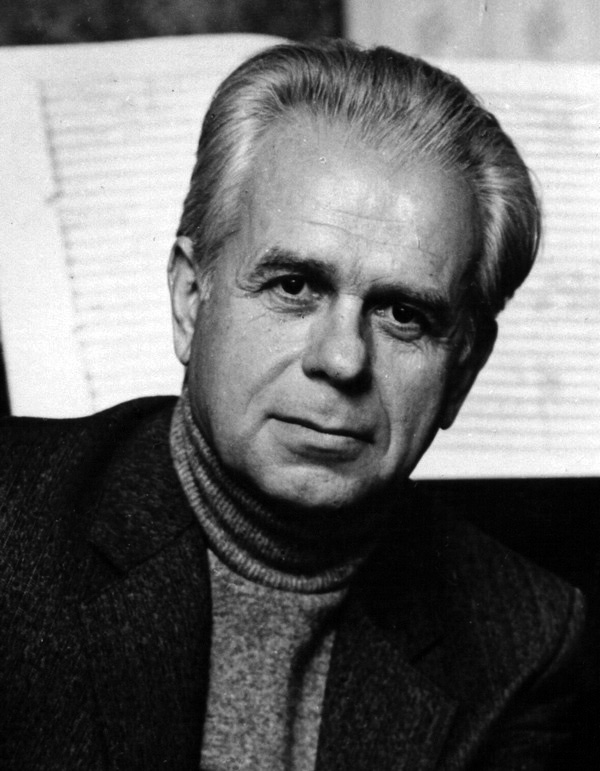

В 1958 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции Евгения Голубева. В начале 1960‑х обратился к изучению додекафонии, а затем и других новых техник композиции. В 1962—1972 годах преподавал инструментовку в Московской консерватории. Все эти годы активно осваивал новые методы письма и стремился найти собственный стиль. К его первым значительным сочинениям принадлежат Диалог для виолончели и семи инструменталистов и 2‑й концерт для скрипки с оркестром. Оба произведения воссоздают конфликт одинокого, тонко чувствующего индивидуума (его персонификациями служат виолончель и скрипка) и чуждой, враждебной, вульгарной среды. По существу, тот же сюжет лежит в основе значительной части позднейших концепций Шнитке.

В одной из аналитических работ 1971 года Шнитке ввел в обиход термин «полистилистика», обозначив им актуальную тенденцию к сочетанию разнородных стилей. Достоинства полистилистики, согласно Шнитке, заключаются в преодолении консервативной и авангардной ортодоксии (и та и другая, по его мнению, мешают развитию музыки), расширении круга выразительных средств. Среди предшественников современной полистилистики — Малер, Айвз и Шостакович, каждый из которых оказал на него существенное влияние.

В одной из аналитических работ 1971 года Шнитке ввел в обиход термин «полистилистика», обозначив им актуальную тенденцию к сочетанию разнородных стилей. Достоинства полистилистики, согласно Шнитке, заключаются в преодолении консервативной и авангардной ортодоксии (и та и другая, по его мнению, мешают развитию музыки), расширении круга выразительных средств. Среди предшественников современной полистилистики — Малер, Айвз и Шостакович, каждый из которых оказал на него существенное влияние.

АЛЬФРЕД

ШНИТКЕ

ШНИТКЕ

1934, ЭНГЕЛЬС —

1998, ГАМБУРГ

1998, ГАМБУРГ

Для Шнитке полистилистика стала средством воплощения глубоких философских тем. Особенно показательны в этом отношении его опусы конца 1960‑х — первой половины 1980‑х годов. В ряде партитур этого периода непосредственно выразилось религиозное мировоззрение Шнитке — католика и экумениста: Реквием, Гимны I-IV, Симфонии №№ 2 и 4, Концерт для хора на слова армянского духовного поэта Х века Григора Нарекаци.

В 1970‑х — начале 1980-х годов Шнитке был одним из самых востребованных в СССР композиторов, работавших в театре и кино; он сочинил музыку более чем к 60 фильмам и спектаклям, среди которых работы Михаила Швейцера, Александра Митты, Андрея Хржановского, Ларисы Шепитько, Элема Климова и других выдающихся режиссеров.

С 1991 года жил в Гамбурге; до 1994‑го продолжал активно сочинять, одно из последних произведений — Симфония № 9 (завершена Александром Раскатовым). В его позднем творчестве заметное место занимают крупные произведения для музыкального театра: балет «Пер Гюнт», оперы «Жизнь с идиотом», «История доктора Иоганна Фауста», «Джезуальдо». Среди сочинений также — четыре скрипичных и два виолончельных концерта, альтовый концерт, шесть concerti grossi, струнные квартеты, фортепианный квинтет, «Гоголь-сюита» для оркестра.

В 1970‑х — начале 1980-х годов Шнитке был одним из самых востребованных в СССР композиторов, работавших в театре и кино; он сочинил музыку более чем к 60 фильмам и спектаклям, среди которых работы Михаила Швейцера, Александра Митты, Андрея Хржановского, Ларисы Шепитько, Элема Климова и других выдающихся режиссеров.

С 1991 года жил в Гамбурге; до 1994‑го продолжал активно сочинять, одно из последних произведений — Симфония № 9 (завершена Александром Раскатовым). В его позднем творчестве заметное место занимают крупные произведения для музыкального театра: балет «Пер Гюнт», оперы «Жизнь с идиотом», «История доктора Иоганна Фауста», «Джезуальдо». Среди сочинений также — четыре скрипичных и два виолончельных концерта, альтовый концерт, шесть concerti grossi, струнные квартеты, фортепианный квинтет, «Гоголь-сюита» для оркестра.