ЛАБИРИНТЫ АВАНГАРДА.

О ПРОГРАММЕ КОНЦЕРТОВ

О ПРОГРАММЕ КОНЦЕРТОВ

СЕРГЕЙ ТЕРЕНТЬЕВ

КУРАТОР КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

АБОНЕМЕНТ № 2. НАЗАД К АВАНГАРДУ ВПЕРЕД

Тема концертного сезона 2024/2025 — «Назад к авангарду вперед» — закольцовывает триптих абонементов, посвященных поискам отечественных композиторов последнего столетия в области сакральной музыки, с акцентом на сочинениях 1960−2000-х годов.

«Если говорить откровенно, от авангардной эпохи останется немного сочинений», — таков приговор нашего современника, дирижера Игоря Блажкова (р. 1936). Еще в 1962 году впервые в СССР он подготовил к исполнению долгое время не звучавшие сочинения Игоря Стравинского.

В то время, работая вторым дирижером в оркестре Евгения Мравинского в Ленинграде, Блажков был первым исполнителем авангардной музыки — как зарубежной (партитуры Чарльза Айвза, Эдгара Вареза, Арнольда Шёнберга, Антона Веберна), так и отечественной (опусы Андрея Волконского, Эдисона Денисова, Николая Каретникова, Бориса Тищенко, Валентина Сильвестрова). Всего на протяжении творческой деятельности до сегодняшнего дня «апостолом новой музыки» исполнено около семисот сочинений. Как известно, Блажков был из тех исполнителей, «которому современные композиторы доверяли ноты с еще не высохшими чернилами».

Времена менялись. Музыкальная жизнь страны трансформировалась вместе со сменой направления политических векторов — от хрущевской «оттепели» к брежневскому «застою», от гласности горбачевской «перестройки» к постсоветскому ландшафту, где «ничто не истинно, все дозволено» в плане выбора творческих стратегий. Интерес к запретному плоду авангарда постепенно сменялся пресыщением, а порой и отторжением. К началу 2000-х годов Блажков констатирует: «Все объелись авангардом, причем отнюдь не первоклассными сочинениями. <…> За вторую половину века написано такое несметное количество музыки, что даже музыканту, не то что простому слушателю, трудно разобраться, что из этого истинно. Нужен тщательный отбор».

Попытка следовать принципу «тщательного отбора» — главный механизм, при помощи которого была сформирована концепция третьего сезона совместного проекта Musica sacra nova.

Импульсом к названию «Назад к авангарду вперед» послужила книга «Назад к Волконскому вперед» Марка Пекарского (2005). Парафраз заглавия книги в концепции абонемента отсылает нас к личности одного из лидеров послевоенного отечественного авангарда князя Андрея Волконского как к «ядру», от которого шло «развертывание» авангарда начиная со второй половины 1950-х годов, с его последующим постепенным «свертыванием» в 1970-х. В программах абонемента сочинения Волконского не представлены из-за их единичного соответствия сакральной тематике (в первом концерте сезона 2022/23 прозвучал Псалом 148 Laudate Dominum). Однако «князь музыкального авангарда» метафорическим образом «незримо предстоит» и благословляет коллег по композиторскому цеху на движение к новым берегам.

По мнению композитора-реформатора Карлхайнца Штокхаузена, 1950 год — «время ноль» Новой мировой эпохи и новой культуры, начальная стадия принципиально отличного от всего предшествующего этапа развития человеческой цивилизации. Позднее, начиная с 1970-х годов, многие выдающиеся отечественные композиторы постепенно отказываются от авангардных техник. В их числе и Борис Тищенко, полагавший: «Авангард-то и устаревает как раз скорее всего. Не устарел Бах, не устарел Моцарт, не устарел Бетховен, не устарел Шуберт». Об этом же позже говорил Валентин Сильвестров, обращаясь к немецким музыкантам: «Музыка не может больше отражать только напряжение, ужас, шипение, гудение, она не в состоянии лишь царапать, скрежетать, пусть и в структурно оформленном виде. Естественный период заморозков прошел». Любопытны также и следующие его соображения на заданную тему: «Авангард — это еще и умение уйти от авангарда, отказаться от авангарда. Все авангардные эпате, жесты ушли в подтекст. Это напоминает соль. Авангард — это когда ты ешь одну соль, ешь кучу соли». В одном из своих поздних интервью Андрей Волконский заявил: «Я не очень люблю слово „авангард“, мне непонятен термин „постмодерн“». Все эти суждения подходят для описания ситуации воображаемого, но в то же время довольно реалистичного исторического тупика — когда в лабиринте музыки второй половины XX века блуждает как композитор, так и среднестатистический меломан. Каждый из них пытается найти свой выход — персональный «свет конца» (по Губайдулиной). Что же касается маркеров авангарда — новизны и уникальности — показательна мысль, высказанная петербуржцем Александром Кнайфелем: «Человек по своей природе авангарден, при рождении. <…> Мы рождены в этом раю и туда же устремлены, и это и есть авангард, то есть каждый раз — как первый раз!»

Тема концертного сезона 2024/2025 — «Назад к авангарду вперед» — закольцовывает триптих абонементов, посвященных поискам отечественных композиторов последнего столетия в области сакральной музыки, с акцентом на сочинениях 1960−2000-х годов.

«Если говорить откровенно, от авангардной эпохи останется немного сочинений», — таков приговор нашего современника, дирижера Игоря Блажкова (р. 1936). Еще в 1962 году впервые в СССР он подготовил к исполнению долгое время не звучавшие сочинения Игоря Стравинского.

В то время, работая вторым дирижером в оркестре Евгения Мравинского в Ленинграде, Блажков был первым исполнителем авангардной музыки — как зарубежной (партитуры Чарльза Айвза, Эдгара Вареза, Арнольда Шёнберга, Антона Веберна), так и отечественной (опусы Андрея Волконского, Эдисона Денисова, Николая Каретникова, Бориса Тищенко, Валентина Сильвестрова). Всего на протяжении творческой деятельности до сегодняшнего дня «апостолом новой музыки» исполнено около семисот сочинений. Как известно, Блажков был из тех исполнителей, «которому современные композиторы доверяли ноты с еще не высохшими чернилами».

Времена менялись. Музыкальная жизнь страны трансформировалась вместе со сменой направления политических векторов — от хрущевской «оттепели» к брежневскому «застою», от гласности горбачевской «перестройки» к постсоветскому ландшафту, где «ничто не истинно, все дозволено» в плане выбора творческих стратегий. Интерес к запретному плоду авангарда постепенно сменялся пресыщением, а порой и отторжением. К началу 2000-х годов Блажков констатирует: «Все объелись авангардом, причем отнюдь не первоклассными сочинениями. <…> За вторую половину века написано такое несметное количество музыки, что даже музыканту, не то что простому слушателю, трудно разобраться, что из этого истинно. Нужен тщательный отбор».

Попытка следовать принципу «тщательного отбора» — главный механизм, при помощи которого была сформирована концепция третьего сезона совместного проекта Musica sacra nova.

Импульсом к названию «Назад к авангарду вперед» послужила книга «Назад к Волконскому вперед» Марка Пекарского (2005). Парафраз заглавия книги в концепции абонемента отсылает нас к личности одного из лидеров послевоенного отечественного авангарда князя Андрея Волконского как к «ядру», от которого шло «развертывание» авангарда начиная со второй половины 1950-х годов, с его последующим постепенным «свертыванием» в 1970-х. В программах абонемента сочинения Волконского не представлены из-за их единичного соответствия сакральной тематике (в первом концерте сезона 2022/23 прозвучал Псалом 148 Laudate Dominum). Однако «князь музыкального авангарда» метафорическим образом «незримо предстоит» и благословляет коллег по композиторскому цеху на движение к новым берегам.

По мнению композитора-реформатора Карлхайнца Штокхаузена, 1950 год — «время ноль» Новой мировой эпохи и новой культуры, начальная стадия принципиально отличного от всего предшествующего этапа развития человеческой цивилизации. Позднее, начиная с 1970-х годов, многие выдающиеся отечественные композиторы постепенно отказываются от авангардных техник. В их числе и Борис Тищенко, полагавший: «Авангард-то и устаревает как раз скорее всего. Не устарел Бах, не устарел Моцарт, не устарел Бетховен, не устарел Шуберт». Об этом же позже говорил Валентин Сильвестров, обращаясь к немецким музыкантам: «Музыка не может больше отражать только напряжение, ужас, шипение, гудение, она не в состоянии лишь царапать, скрежетать, пусть и в структурно оформленном виде. Естественный период заморозков прошел». Любопытны также и следующие его соображения на заданную тему: «Авангард — это еще и умение уйти от авангарда, отказаться от авангарда. Все авангардные эпате, жесты ушли в подтекст. Это напоминает соль. Авангард — это когда ты ешь одну соль, ешь кучу соли». В одном из своих поздних интервью Андрей Волконский заявил: «Я не очень люблю слово „авангард“, мне непонятен термин „постмодерн“». Все эти суждения подходят для описания ситуации воображаемого, но в то же время довольно реалистичного исторического тупика — когда в лабиринте музыки второй половины XX века блуждает как композитор, так и среднестатистический меломан. Каждый из них пытается найти свой выход — персональный «свет конца» (по Губайдулиной). Что же касается маркеров авангарда — новизны и уникальности — показательна мысль, высказанная петербуржцем Александром Кнайфелем: «Человек по своей природе авангарден, при рождении. <…> Мы рождены в этом раю и туда же устремлены, и это и есть авангард, то есть каждый раз — как первый раз!»

Наблюдение за разветвлением тернистых путей авангарда в истории сакральной музыки второй половины XX — начала XXI веков — ключевая тема абонемента «Musica sacra nova. Назад к авангарду вперед». Рассматриваемый период истории искусства подобен реликтовому излучению — эху Большого взрыва, которое равномерно заполняет звуковую Вселенную, несмотря на то, что мы сами в полной мере это всепроникающее влияние можем и не ощущать.

Если построить проекцию вектора на ось «musica sacra nova», графически представленную отрезками «модерн — авангард — постмодерн — метамодерн», можно обнаружить обилие жанрово-стилистических трансформаций. Вся эта геометрическая парадигма в абстрактном ее понимании также схожа по своему устройству с конструкцией лабораторной центрифуги, в орбите которой под действием центробежных сил вращается история «новой сакральной музыки». Также эта геометрическая иерархия на метафорическом уровне напоминает «иературы» художника-нонконформиста Михаила Шварцмана. «Иература» — центральное понятие его уникальной концепции «иератической живописи», где, как отмечает искусствовед Ольга Богомолова, «каждое произведение являлось системой зашифрованных глубинных знаний, языком абсолютов и чистых истоков искусства».

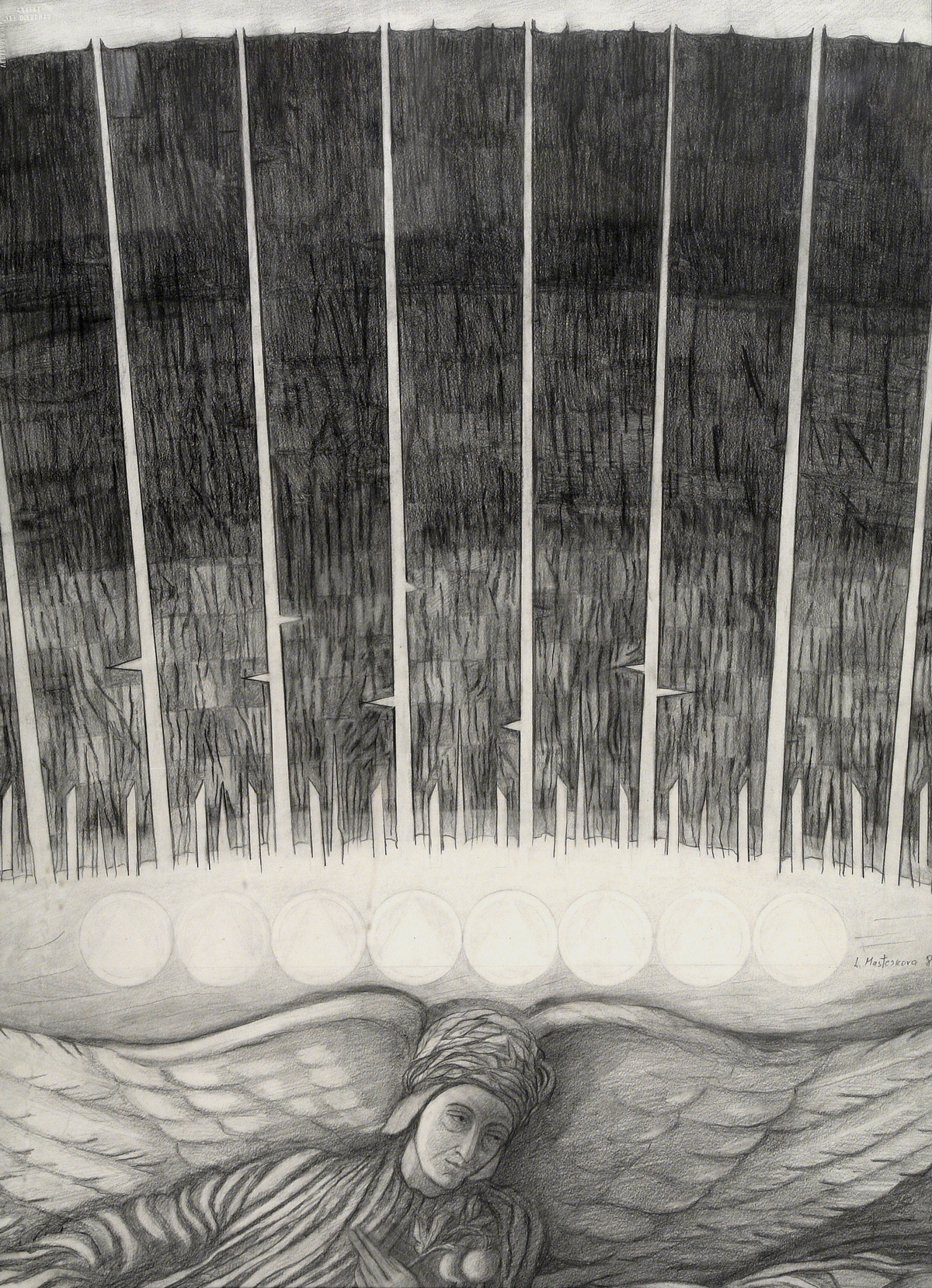

Движению «назад к авангарду вперед» соответствует и геометрическая фигура круга. К примеру, для «амазонки второго авангарда» художницы Лидии Мастерковой эта фигура имела сакральное значение, о чем она рассказывала в интервью Вадиму Алексееву: «Через мою графику я поняла очень важные вещи.Круг есть круг. Вне круга нет ничего ни в пространстве, ни на Земле. Иду ли я кормить кошек или лечу на самолете в Америку, я иду по кругу. Еще скифы делали круглые дома. Все простые вещи — тарелка, колесо, кастрюля — круглые. Без круга ничего не будет, это все на свете. Когда запускают какие-то балясины в космос, они обязательно идут по кругу — никогда по прямой. Любые прямые, все планеты, все звезды — замыкаются, соединяются в круг. Все треугольники и квадраты вышли из круга! Круг — из Данте". Генетическая связь с первым авангардом здесь очевидна, если иметь в виду «Черный крест» (1915), «Черный квадрат» (1915) и «Черный круг» (1923) Казимира Малевича, составляющие триптих. Не только изучение круга как художественной единицы — вспомним абстрактную картину «Круги в круге» (1923) «отца русского авангарда» Василия Кандинского — выносится на первый план художниками-авангардистами, но наравне с этим и крест является особо значимым для музыки XX века. Так, для Софии Губайдулиной фигура креста связана с воздействием на саму суть композиторского творчества, о чем она высказалась следующим образом: «Художественное произведение всегда представляется мне в виде распятия, потому что для его создания нужно распять вертикаль многомерного Божественного смысла горизонталью времени». Опосредованно символизм этой же геометрической фигуры ощущается и в «Солнечном песнопении Франциска Ассизского» (1976) Альфреда Шнитке — в последней десятой секции канона с крещендирующей фактурой происходит свертывание горизонтали в вертикаль. Отражение мира по горизонтали и вертикали представлено и в одном из сочинений Авета Тертеряна. Для этого ему понадобилось добавление фонограмм в исполнительский состав Шестой симфонии (1981). За счет их применения формируется герметичное, но в то же время бесконечное метафизическое пространство — как бы «магический квадрат» (в партитуре приведен рисунок композитора, изображающий расположение исполнителей на сцене, динамиков и пульта управления). Символ «магического квадрата» более явственно проступает в творчестве Николая Каретникова — перед тем, как приступать к сочинению музыки, композитор, как правило, создавал индивидуальную матрицу серийных преобразований практически каждого своего опуса, наследуя принципам додекафонии нововенцев и развивая их. В этом плане не исключение и Концерт для струнных инструментов (1992). Даже в кажущихся очень строгими математических рамках «серийного квадрата» апостол додекафонии (как бы гротескно это ни звучало), сумел найти свой индивидуальный стиль. Звучание неповторимого кристаллически выверенного поэзиса отличает его двенадцатитоновую музыку от большинства сочинений современников в период их увлечения новыми возможностями этого языка. Также обращает на себя внимание и органичное сочетание серийности с отечественной симфонической традицией. Разреженное звуковое пространство монотембрового ансамбля струнных, красота числовых соотношений и пропорций — всё это родом как будто бы из мира избранных, Касталии (вспомним роман Германа Гессе «Игра в бисер»), страны ученых-философов и музыкантов. Отсюда, вероятно, из этого желания (чтобы ничто не отвлекало от самосозерцания) произрастает второе название этого сочинения — «Струнная медитация», обозначенное на рукописном партитурном листе предкомпозиционного «серийного квадрата».

Если построить проекцию вектора на ось «musica sacra nova», графически представленную отрезками «модерн — авангард — постмодерн — метамодерн», можно обнаружить обилие жанрово-стилистических трансформаций. Вся эта геометрическая парадигма в абстрактном ее понимании также схожа по своему устройству с конструкцией лабораторной центрифуги, в орбите которой под действием центробежных сил вращается история «новой сакральной музыки». Также эта геометрическая иерархия на метафорическом уровне напоминает «иературы» художника-нонконформиста Михаила Шварцмана. «Иература» — центральное понятие его уникальной концепции «иератической живописи», где, как отмечает искусствовед Ольга Богомолова, «каждое произведение являлось системой зашифрованных глубинных знаний, языком абсолютов и чистых истоков искусства».

Движению «назад к авангарду вперед» соответствует и геометрическая фигура круга. К примеру, для «амазонки второго авангарда» художницы Лидии Мастерковой эта фигура имела сакральное значение, о чем она рассказывала в интервью Вадиму Алексееву: «Через мою графику я поняла очень важные вещи.Круг есть круг. Вне круга нет ничего ни в пространстве, ни на Земле. Иду ли я кормить кошек или лечу на самолете в Америку, я иду по кругу. Еще скифы делали круглые дома. Все простые вещи — тарелка, колесо, кастрюля — круглые. Без круга ничего не будет, это все на свете. Когда запускают какие-то балясины в космос, они обязательно идут по кругу — никогда по прямой. Любые прямые, все планеты, все звезды — замыкаются, соединяются в круг. Все треугольники и квадраты вышли из круга! Круг — из Данте". Генетическая связь с первым авангардом здесь очевидна, если иметь в виду «Черный крест» (1915), «Черный квадрат» (1915) и «Черный круг» (1923) Казимира Малевича, составляющие триптих. Не только изучение круга как художественной единицы — вспомним абстрактную картину «Круги в круге» (1923) «отца русского авангарда» Василия Кандинского — выносится на первый план художниками-авангардистами, но наравне с этим и крест является особо значимым для музыки XX века. Так, для Софии Губайдулиной фигура креста связана с воздействием на саму суть композиторского творчества, о чем она высказалась следующим образом: «Художественное произведение всегда представляется мне в виде распятия, потому что для его создания нужно распять вертикаль многомерного Божественного смысла горизонталью времени». Опосредованно символизм этой же геометрической фигуры ощущается и в «Солнечном песнопении Франциска Ассизского» (1976) Альфреда Шнитке — в последней десятой секции канона с крещендирующей фактурой происходит свертывание горизонтали в вертикаль. Отражение мира по горизонтали и вертикали представлено и в одном из сочинений Авета Тертеряна. Для этого ему понадобилось добавление фонограмм в исполнительский состав Шестой симфонии (1981). За счет их применения формируется герметичное, но в то же время бесконечное метафизическое пространство — как бы «магический квадрат» (в партитуре приведен рисунок композитора, изображающий расположение исполнителей на сцене, динамиков и пульта управления). Символ «магического квадрата» более явственно проступает в творчестве Николая Каретникова — перед тем, как приступать к сочинению музыки, композитор, как правило, создавал индивидуальную матрицу серийных преобразований практически каждого своего опуса, наследуя принципам додекафонии нововенцев и развивая их. В этом плане не исключение и Концерт для струнных инструментов (1992). Даже в кажущихся очень строгими математических рамках «серийного квадрата» апостол додекафонии (как бы гротескно это ни звучало), сумел найти свой индивидуальный стиль. Звучание неповторимого кристаллически выверенного поэзиса отличает его двенадцатитоновую музыку от большинства сочинений современников в период их увлечения новыми возможностями этого языка. Также обращает на себя внимание и органичное сочетание серийности с отечественной симфонической традицией. Разреженное звуковое пространство монотембрового ансамбля струнных, красота числовых соотношений и пропорций — всё это родом как будто бы из мира избранных, Касталии (вспомним роман Германа Гессе «Игра в бисер»), страны ученых-философов и музыкантов. Отсюда, вероятно, из этого желания (чтобы ничто не отвлекало от самосозерцания) произрастает второе название этого сочинения — «Струнная медитация», обозначенное на рукописном партитурном листе предкомпозиционного «серийного квадрата».

Лидия Мастеркова

Посвящение Данте

1989

Бумага, карандаш. 75 × 55

Коллекция Музея AZ

Посвящение Данте

1989

Бумага, карандаш. 75 × 55

Коллекция Музея AZ

Если окинуть взглядом великое множество пересекающихся творческих стратегий художников и композиторов второй половины XX — начала XXI века, вырисовываются границы воображаемого холста, по четырем углам которого расположены «модерн — авангард — постмодерн — метамодерн», а в центре находится круг, представляющий перманентное движение «духовного в искусстве». Издавна считалось, что круг символизирует собой духовное богатство человечества и внутреннее единство всего сущего. Точки пересечения квадрата и круга образуют восьмиугольник — символ четырех стихий, переходящих в пространство бесконечности, и одновременно иллюстрация к неразрешимой математической задаче построения квадратуры круга. На этой сакральной геометрии основаны и некоторые символы в христианской культуре. Схожим образом каждое творение модернистов, авангардистов, постмодернистов или метамодернистов трансгрессирует в нечто большее, чем просто графика, живопись, музыкальный опус. Критерии духовности (в кавычках или без оных), при этом остаются открытыми. Каждый зритель/слушатель формирует свое уникальное представление о произведении искусства, исходя из собственных убеждений, эстетических предпочтений и степени открытости новому. В отношении новизны любопытна мысль, высказанная польским композитором Кшиштофом Пендерецким, одним из «апостолов» Новой музыки: «Мы все еще пишем новую музыку в старых формах. Моей целью является не движение вперед во что бы то ни стало и — возможно, как следствие этого — разрушение музыки вообще, но открытие новых источников вдохновения в прошлом». В одном из интервью он выразился более резко: «Это не я предал авангард, это авангард 60-х годов, по-моему, предал музыку, потому-то наши пути должны были разойтись».

Плавно возвращаясь к феномену авангарда, приведем размышления поэта, прозаика, художника, одного из основателей поэтического объединения «СМОГ» Владимира Алейникова. Применимые как к стихосложению, так и к поэтике музыкальных произведений послевоенного и позднейшего времени, они помогают выявить интермедиальные связи между разными видами искусства.

Плавно возвращаясь к феномену авангарда, приведем размышления поэта, прозаика, художника, одного из основателей поэтического объединения «СМОГ» Владимира Алейникова. Применимые как к стихосложению, так и к поэтике музыкальных произведений послевоенного и позднейшего времени, они помогают выявить интермедиальные связи между разными видами искусства.

Летописец советского нонконформизма рассуждает о ключевых свойствах авангарда, трактуя это понятие со свойственным ему полетом мысли: «Авангард хорош тогда, когда в основе его лежит традиция. А традиция — понятие уникальное, универсальное, многогранное, органически включающее в себя, как необходимое звено, и авангард. […] Что же такое авангард? Это — новизна. Новый звук, новое отношение к метафоре, новая структура стиха, новизна восприятия действительности, новизна в осознании мира, как единого целого. Незаемная. Личная. Собственная. У каждого поэта — своя. Да еще и узнаваемость. Наилучшая — мгновенная. Даже по одной строке. Свой голос. В котором все тона буквально лучатся новизной. Свой лад. Своя музыка, без которой поэзия вообще невозможна. Свое дыхание. Свои ритмы. Новизна предельно искренняя, чистая, такая, как в детстве, с именно детским, уцелевшим, проявляющимся в любом возрасте, изумлением перед распахнутым зрению и слуху миром». Многослойность, многомерность, вариативность, полифоничность — эти характеристики, применимые ко всему отечественному андеграунду, так называемому «неофициальному искусству», имеют эмблематичный характер для «нового религиозного искусства», находящегося в диалоге с авангардными практиками.

Программа абонемента в Концертном зале имени П. И. Чайковского посвящена движению «назад к авангарду вперед» внутри сакральной отечественной музыки второй половины XX века. Амплитуда этих процессов впечатляет: от техники коллажа и диалога с музыкой И. С. Баха в Credo (1968) Арво Пярта — к диалогу с эпохой Средневековья в «Солнечном песнопении Франциска Ассизского» (1976) Альфреда Шнитке, от космогонического устройства Шестой симфонии (1981) Авета Тертеряна — к «музыке из черной дыры» Третьей симфонии (1983) Галины Уствольской, от видений «библейской симфонии» «Бысть» (1981) Алемдара Караманова — к углубленному путешествию внутрь себя посредством «струнной медитации» в Концерте для струнных инструментов (1992) Николая Каретникова. Объединяющим фактором этой жанрово-стилевой полифонии является внедрение композиторских техник XX века, как шестидесятниками (Эдисон Денисов, Николай Каретников, София Губайдулина, Алемдар Караманов и др.), так и рядом авторов из объединения «Ассоциация современной музыки-2» (Николай Корндорф и др.).

Особое событие в программе — мировая премьера сочинения Алексея Сысоева «Реквием. Территория печали» (2024), опуса, созданного в рамках проекта «Ноты и квоты» Союза композиторов России.

АБОНЕМЕНТ № 138

ЛАБОРАТОРИЯ MUSICA SACRA NOVA

Абонемент «Лаборатория Musica sacra nova» в Камерном зале Московской филармонии объединяет четыре экспериментальные программы, расширяющие контекст отечественной «новой священной музыки». Все они посвящены камерным и вокальным сочинениям XX—XXI вв.еков, за исключением первой, в которую вошли образцы хоровой музыки с XVII века до наших дней: «Лабиринт духовный» (10 декабря), «Musica Ritualis» (19 января), «Музыкальная жертва» (23 марта), «Звук. Число. Обряд» (12 апреля). В концертах принимают участие лучшие российские ансамбли новой музыки (Московский ансамбль современной музыки и «Студия новой музыки»), а также молодые коллективы Île Thélème Ensemble и вокальный ансамбль Terminus. Куратор программ — дирижер и музыковед Сергей Терентьев.

Концепция программы «Лабиринт духовный» (10 декабря) вдохновлена одноименной иконой рубежа XVIII—XIX вв.еков из коллекции музея «Новый Иерусалим». В центре иконы изображен лабиринт, из которого два выхода ведут вверх, в жизнь вечную, и одиннадцать — вниз, в геенну огненную. Внутри лабиринта — круг, где представлены начало и конец пребывания человека на Земле. Выбор сочинений обусловили средний регистр образа (лабиринт) и его верхняя часть (Горний Иерусалим): слушателю предлагается проследить земной путь души человека «меж кáмней и терний» с последующим достижением «света вечного». Финальные фазы каждого из отделений — две попытки достичь рая (по аналогии с тем, как это изображено на иконе).

Программа абонемента в Концертном зале имени П. И. Чайковского посвящена движению «назад к авангарду вперед» внутри сакральной отечественной музыки второй половины XX века. Амплитуда этих процессов впечатляет: от техники коллажа и диалога с музыкой И. С. Баха в Credo (1968) Арво Пярта — к диалогу с эпохой Средневековья в «Солнечном песнопении Франциска Ассизского» (1976) Альфреда Шнитке, от космогонического устройства Шестой симфонии (1981) Авета Тертеряна — к «музыке из черной дыры» Третьей симфонии (1983) Галины Уствольской, от видений «библейской симфонии» «Бысть» (1981) Алемдара Караманова — к углубленному путешествию внутрь себя посредством «струнной медитации» в Концерте для струнных инструментов (1992) Николая Каретникова. Объединяющим фактором этой жанрово-стилевой полифонии является внедрение композиторских техник XX века, как шестидесятниками (Эдисон Денисов, Николай Каретников, София Губайдулина, Алемдар Караманов и др.), так и рядом авторов из объединения «Ассоциация современной музыки-2» (Николай Корндорф и др.).

Особое событие в программе — мировая премьера сочинения Алексея Сысоева «Реквием. Территория печали» (2024), опуса, созданного в рамках проекта «Ноты и квоты» Союза композиторов России.

АБОНЕМЕНТ № 138

ЛАБОРАТОРИЯ MUSICA SACRA NOVA

Абонемент «Лаборатория Musica sacra nova» в Камерном зале Московской филармонии объединяет четыре экспериментальные программы, расширяющие контекст отечественной «новой священной музыки». Все они посвящены камерным и вокальным сочинениям XX—XXI вв.еков, за исключением первой, в которую вошли образцы хоровой музыки с XVII века до наших дней: «Лабиринт духовный» (10 декабря), «Musica Ritualis» (19 января), «Музыкальная жертва» (23 марта), «Звук. Число. Обряд» (12 апреля). В концертах принимают участие лучшие российские ансамбли новой музыки (Московский ансамбль современной музыки и «Студия новой музыки»), а также молодые коллективы Île Thélème Ensemble и вокальный ансамбль Terminus. Куратор программ — дирижер и музыковед Сергей Терентьев.

Концепция программы «Лабиринт духовный» (10 декабря) вдохновлена одноименной иконой рубежа XVIII—XIX вв.еков из коллекции музея «Новый Иерусалим». В центре иконы изображен лабиринт, из которого два выхода ведут вверх, в жизнь вечную, и одиннадцать — вниз, в геенну огненную. Внутри лабиринта — круг, где представлены начало и конец пребывания человека на Земле. Выбор сочинений обусловили средний регистр образа (лабиринт) и его верхняя часть (Горний Иерусалим): слушателю предлагается проследить земной путь души человека «меж кáмней и терний» с последующим достижением «света вечного». Финальные фазы каждого из отделений — две попытки достичь рая (по аналогии с тем, как это изображено на иконе).

В программе звучат образцы духовной музыки XVII- XXI веков, созданные на основе различных источников: песнопения на латинские тексты; псалмы, песни и мотеты лютеранской и англиканской традиций; древнерусские духовные стихи в современной обработке; страницы русской духовной поэзии. Впервые в России прозвучат псалмы XVII—XVIII вв.еков в расшифровке Сергея Терентьева, миниатюры «Из видений Хильдегарды Бингенской» Губайдулиной и «Ангел Божий» Васкса, мотеты «Ты — Пётр» Лурье, «Приди, Освятитель» Кшенека, «Свет вечный» Макмиллана и «Как лань желает к потокам воды» Дистлера, сочинения Дмитрия Смирнова, Дэвида Лэнга, Кэролайн Шо.

В основе программы «Musica Ritualis» (19 января) выявление роли ритуального начала в системе музыкальной поэтики. Опусы на заданную тему — примеры возрождения жанровой формы ритуала в новом качестве: современное прочтение старинного английского жанра кантикля в «Аврааме и Исааке» Бриттена, миниатюра «Ангел…» Губайдулиной на стихи Эльзы Ласкер-Шюлер, чья поэзия пронизана библейскими мотивами и ритмикой псалмов, апокалиптическая атмосфера «Стиха на скончание века сего» Екимовского, отсылающая к древней обрядовости, взаимопересечение ангельского света и мистического мрака в «Маленьком реквиеме» Вустина, «Песнь пилигрима» Пярта, где средствами «сакрального минимализма» достигается сопряжение времени земного и безвременья… Одна из молитв матери Терезы, ставшая основой для фортепианного квинтета «The Fruit of Silence» Васкса, характеризуется композитором как «плотно сплетенный элегический звуковой поток». Название трио «Are You Ready, Brother?» Корндорфа отсылает к негритянскому спиричуэлу «Ride the Chariot» («Поезжай на колеснице»), где речь идет о готовности человека предстать перед Богом.

Программа «Музыкальная жертва» (23 марта) строится вокруг метасюжета: восхождение человека к Богу через акт творческого «жертвоприношения». Каждое из сочинений можно приравнять к одной из ступеней этой символической Лестницы Иакова. В «Музыкальной жертве» Вустина, созвучной «Музыкальному приношению» Баха, этот вектор считывается на программном уровне, исходя из названий частей. В случае с «Пилигримами» Губайдулиной, по ее словам, «Вещь написана в форме вариаций, темой которых является как бы шествие странников (паломников), ищущих внутри себя нечто сакральное». В форме вариаций написан и опус Дени сова «Es ist genug» на тему хорала Баха из кантаты «O Ewigkeit, du Donnerwort», BWV 60. Мотив восхождения прослеживается и в «Lux aeterna (два псалмопевца)» Кнайфеля. Композитор возносит души виолончелистов к Абсолюту, поручая им чтение/пение фрагментов псалмов «про себя» (тексты видны только исполнителям). В рамках программы также состоится российская премьера «Тихой молитвы» Якоба Мюльрада.

Отправной точкой для программы «Звук. Число. Обряд» (12 апреля) послужило одноименное исследование Маргариты Катунян. Свою концепцию она назвала «новым тривием XX века», в качестве элементов которого выступают музыка, арифметика и диалектика, объединенные «в едином пространстве художественного интеллекта, где стерта грань между музыкой и духовным служением». Разные аспекты этой системы высвечиваются в каждом опусе: «Trivium» Пярта для органа — одна из первых пьес, написанных в технике tintinnabuli, для которой особую роль играет кодирование богослужебных текстов в виде числа, «Авель» Смирнова на сюжет Уильяма Блейка как художника, где тяготение к системной организации звукового ландшафта усилено лейтмотивами и элементами инструментального театра, спектрализм «Мистической лодки» Мюрая, где природа звука и конструкция музыки едины, диалектика света и тьмы в метафизическом пространстве «In Croce» Губайдулиной, таящем в себе символику креста, манифестации мифологического через призму реальных исторических событий в «Черных ангелах» Крама.

В основе программы «Musica Ritualis» (19 января) выявление роли ритуального начала в системе музыкальной поэтики. Опусы на заданную тему — примеры возрождения жанровой формы ритуала в новом качестве: современное прочтение старинного английского жанра кантикля в «Аврааме и Исааке» Бриттена, миниатюра «Ангел…» Губайдулиной на стихи Эльзы Ласкер-Шюлер, чья поэзия пронизана библейскими мотивами и ритмикой псалмов, апокалиптическая атмосфера «Стиха на скончание века сего» Екимовского, отсылающая к древней обрядовости, взаимопересечение ангельского света и мистического мрака в «Маленьком реквиеме» Вустина, «Песнь пилигрима» Пярта, где средствами «сакрального минимализма» достигается сопряжение времени земного и безвременья… Одна из молитв матери Терезы, ставшая основой для фортепианного квинтета «The Fruit of Silence» Васкса, характеризуется композитором как «плотно сплетенный элегический звуковой поток». Название трио «Are You Ready, Brother?» Корндорфа отсылает к негритянскому спиричуэлу «Ride the Chariot» («Поезжай на колеснице»), где речь идет о готовности человека предстать перед Богом.

Программа «Музыкальная жертва» (23 марта) строится вокруг метасюжета: восхождение человека к Богу через акт творческого «жертвоприношения». Каждое из сочинений можно приравнять к одной из ступеней этой символической Лестницы Иакова. В «Музыкальной жертве» Вустина, созвучной «Музыкальному приношению» Баха, этот вектор считывается на программном уровне, исходя из названий частей. В случае с «Пилигримами» Губайдулиной, по ее словам, «Вещь написана в форме вариаций, темой которых является как бы шествие странников (паломников), ищущих внутри себя нечто сакральное». В форме вариаций написан и опус Дени сова «Es ist genug» на тему хорала Баха из кантаты «O Ewigkeit, du Donnerwort», BWV 60. Мотив восхождения прослеживается и в «Lux aeterna (два псалмопевца)» Кнайфеля. Композитор возносит души виолончелистов к Абсолюту, поручая им чтение/пение фрагментов псалмов «про себя» (тексты видны только исполнителям). В рамках программы также состоится российская премьера «Тихой молитвы» Якоба Мюльрада.

Отправной точкой для программы «Звук. Число. Обряд» (12 апреля) послужило одноименное исследование Маргариты Катунян. Свою концепцию она назвала «новым тривием XX века», в качестве элементов которого выступают музыка, арифметика и диалектика, объединенные «в едином пространстве художественного интеллекта, где стерта грань между музыкой и духовным служением». Разные аспекты этой системы высвечиваются в каждом опусе: «Trivium» Пярта для органа — одна из первых пьес, написанных в технике tintinnabuli, для которой особую роль играет кодирование богослужебных текстов в виде числа, «Авель» Смирнова на сюжет Уильяма Блейка как художника, где тяготение к системной организации звукового ландшафта усилено лейтмотивами и элементами инструментального театра, спектрализм «Мистической лодки» Мюрая, где природа звука и конструкция музыки едины, диалектика света и тьмы в метафизическом пространстве «In Croce» Губайдулиной, таящем в себе символику креста, манифестации мифологического через призму реальных исторических событий в «Черных ангелах» Крама.